北京科技大学钢铁生产全流程虚拟仿真实践教学平台(以下简称“平台”)于2014年建成并投入使用,2015年获评“国家级虚拟仿真实验教学中心”。平台在教学实践中不断探索,形成了基于钢铁生产虚拟仿真的跨学科实践教学模式。

跨学科教育是后工业时代科技知识生产方式转型对人才培养提出的必然要求。平台从教学环境、教学资源、课程体系、师资队伍、共享机制等方面进行了跨学科实践教学模式探索。

当今世界的重大科技创新成果,大多是多学科技术交叉、融合和汇聚的结果。多学科、多技术领域相互渗透、交叉融合、群体突破,将是未来工程科技发展的普遍规律,同时也是满足人类多元化需求和社会可持续发展的必然要求。学科交叉源于对科技趋势和学术研究的思考,同时逐步渗透到以复合型人才培养和交叉思维、系统思维训练为指向的跨学科教育。近年来,无论是我国倡议“新工科”建设还是麻省理工学院发起“新工程教育转型”计划,都赋予工程学科跨越现有学科界限的新内涵,进而培养解决未来复杂工程问题的创新者与引领者。在此背景下,跨学科实践教学已然成为现代工程实践教学体系的重要组成部分。

跨学科教育是后工业时代科技知识生产方式转型对人才培养提出的必然要求。我校钢铁生产全流程虚拟仿真实践教学平台从教学环境、教学资源、课程体系、师资队伍、共享机制等方面进行了跨学科实践教学模式探索。一是以钢铁生产系统为背景和载体进行“资源模块化、功能层次化”开发,全方位构建跨学科实践教学平台;二是搭建“基础、综合、创新”三个层次课程体系,构建“分层递进、循环迭代”的跨学科实践学习过程;三是采取专兼职教师相结合的方式组成“虚拟仿真实践讲师团”,面向全校师生和兄弟高校构建“全体共享、全面共享、共建共享”共享机制,形成基于虚拟仿真平台的跨学科实践教学长效机制。

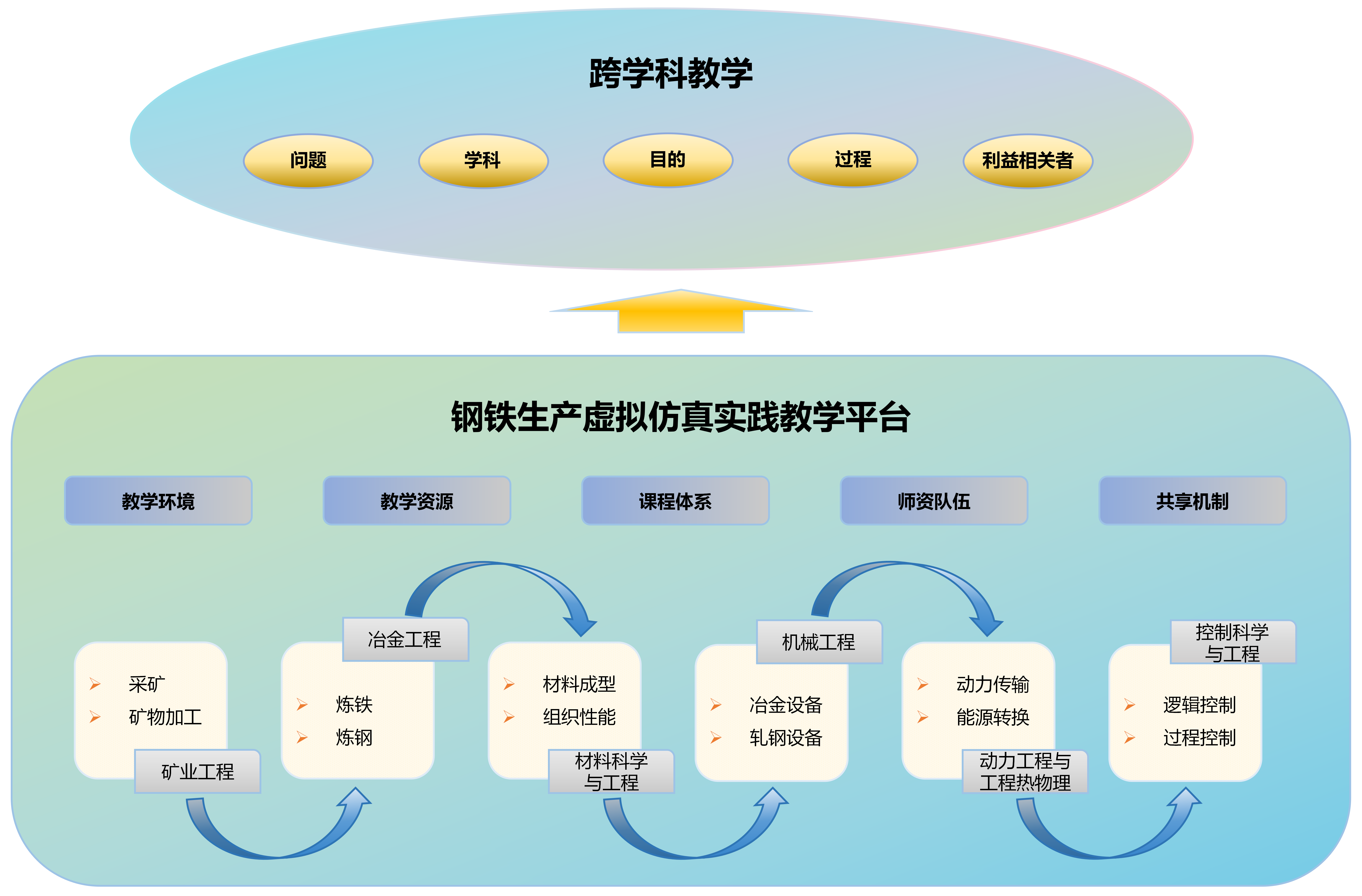

形成了跨学科教学平台支撑跨学科教学的基本框架。跨学科教学平台主要指支撑跨学科教学的实验室教学环境、教学资源、课程体系、师资队伍、共享机制等,包含的学科主要有矿业工程、冶金工程、材料科学与工程、机械工程、动力工程与工程热物理、控制科学与工程。平台的建设是以钢铁生产过程为纽带把各学科联系在一起,同时紧紧围绕跨学科教育的基本要素,从问题、学科、目的、过程、利益相关者等方面综合考虑支撑跨学科教学的基本条件与机制

广泛开展基于钢铁生产虚拟仿真的工程实践教学。平台开设有“工程实践ⅠA”“工程实践Ⅱ(虚拟仿真)”“钢铁生产虚拟仿真实践A”“钢铁生产虚拟仿真实践B”“钢铁生产虚拟仿真认知实践”等实践课程,同时接待全校相关专业学生的虚拟仿真认识实习和生产实习,教学内容涵盖认知实践、仿真操作和控制系统设计,每年接待学生规模达1500余人(表2)。近年来,平台团队编写十四五规划教材1部,新开设工科试验班荣誉课2门,新开设“钢铁制造数字孪生”微专业课程1门。指导学生参加“全国模拟炼钢-轧钢大赛”和“全国大学生冶金科技竞赛”,获团体冠军1项、特等奖2项、一等奖2项、二等奖2项和三等奖1项。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083