地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

1. 循序递进、润心启智,筑牢文化创新复合能力基底

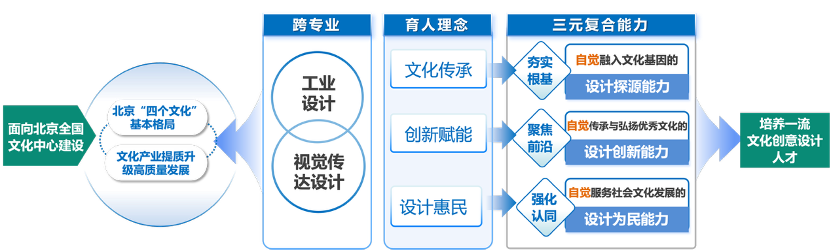

三个自觉定位培养目标:秉承文化传承、创新赋能、设计惠民的育人理念,从“夯实根基—聚焦前沿—强化认同”三层面,定位文化创意设计人才应具备的“自觉融入文化基因的设计探源能力、自觉传承与弘扬优秀文化的设计创新能力、自觉服务社会文化发展的设计为民能力”。

图1 对接北京市全国文化中心建设的人才培养目标

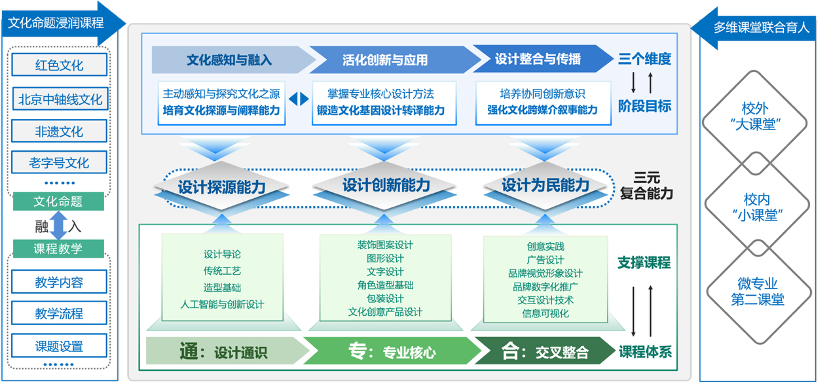

三维度构建跨专业课程体系:基于文化“融入—创新—传播”的系统设计逻辑,整合工业设计和视觉传达设计专业共16门课程形成“通专合”递进式课程体系。文化感知与融入维度建设《设计导论》等基础通识类课程,活化创新与应用维度建设《角色造型基础》等专业核心类课程,设计整合与传播维度建设《品牌视觉形象设计》等交叉整合类课程,循序渐进培育学生“文化探源与阐释→文化基因设计转译→文化跨媒介设计叙事”的系统设计能力。

文化命题浸润课堂教学:提炼红色文化、中轴线文化、非遗文化、老字号文化等文化命题,融入课程教学内容、课题设置等;校内“小课堂”与社会“大课堂”相结合,开设“数字人文”微专业的系列课程作为第二课堂,培育学生掌握“社会洞察→实践创新→跨界拓展”的系统设计思维。

图2 “循序递进、润心启智”的课程体系与教学思路

2. 问题导向、双向研学,塑造数智设计高阶思维

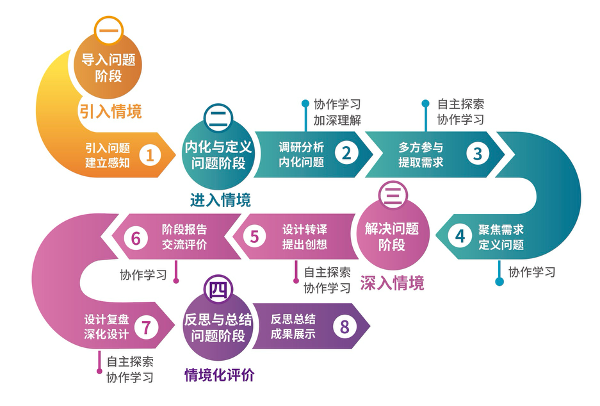

实施4阶段8步骤问题导向的情境式教学:重构“导入问题(引入情境)→内化与定义问题(进入情境)→解决问题(深入情境)→反思与总结问题(情境化评价)”的阶段性教学流程,细化各阶段教学内容、形式与目标,拓展学生直面复杂设计问题的社会性技能与综合素养。

图3“4阶段8步骤”问题导向的情境式教学流程

创设双向循环的研究型教学:依托用友等校企5个联合实验室与工作坊、天福号等2个品牌创新研究中心与科技冬奥等项目,打造“文化认同与设计创新双向循环↔ 教师引导与学生自主探索双向循环”的研究型课堂,培育学生文化价值研判与设计实践相融合的高阶思维。

深化数智赋能的设计实践教学:由设计学、计算机等多学科教师开展交叉团队教学教研;依托无人驾驶车人工智能与创新设计虚拟实践教学平台,深化《人工智能与创新设计》等课程建设;引导学生将大数据分析、AIGC、虚拟现实等数智技术融入“探查→定义→发展→表达”等设计环节,强化学生“AI共创”的数智创新设计实践能力。

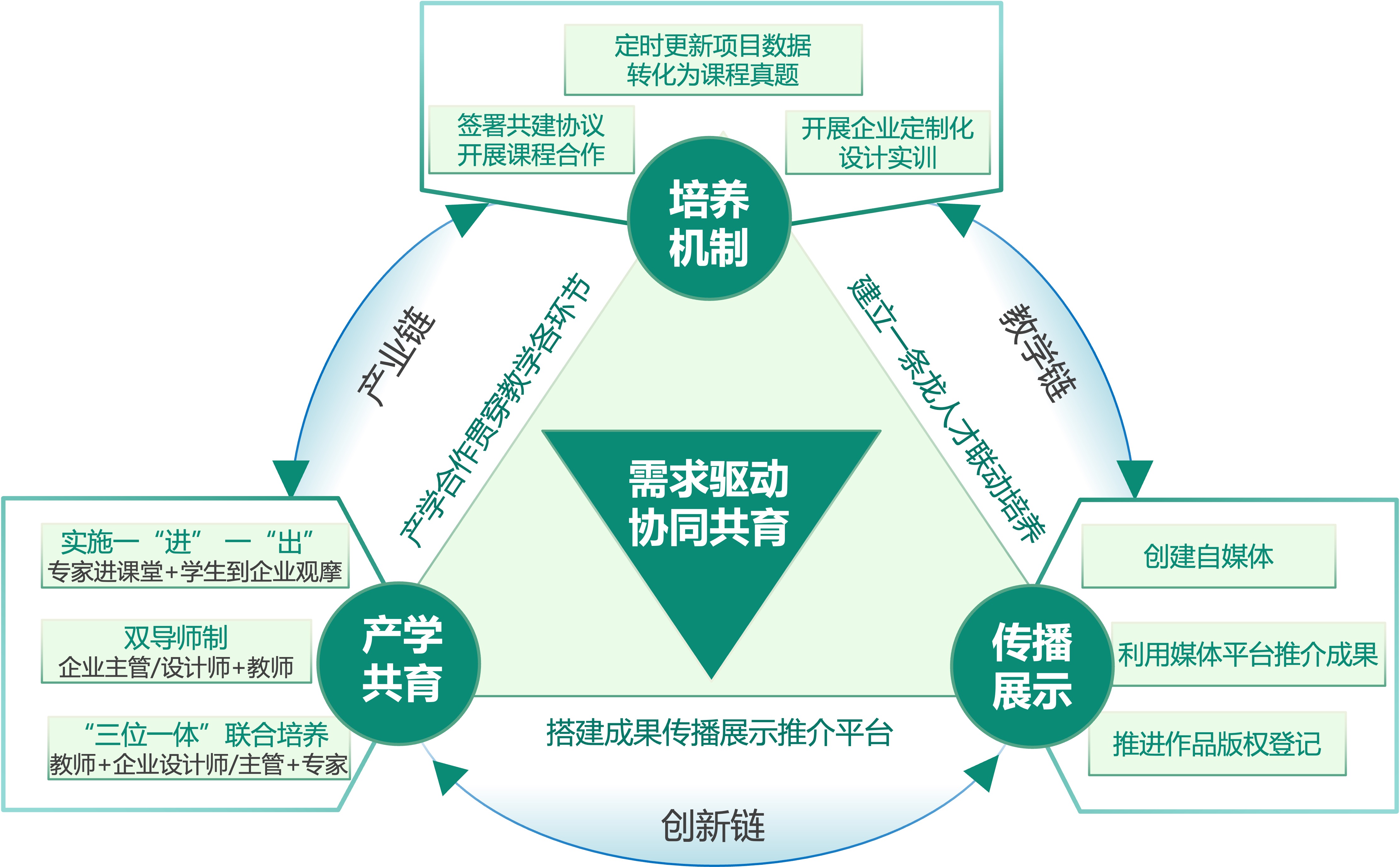

3. 需求驱动、协同共育,强化服务社会的主体自觉意识

建立需求驱动的一条龙人才培养机制:与北京老字号协会等签署合作共建协议,与天安门旅游服务集团等30余家企业机构开展课程合作;定时更新企业项目数据转化为课程真题,开展定制化的设计实训,贯彻从“课程开发→创新设计→成果转化”的一条龙人才培养。

产学合作贯穿校企共育各环节:实施一“进”(专家进课堂)一“出”(学生沉浸式实地接触企业需求);采用双导师制与三位一体的协同育人方式;灵活融入课题制、工作坊等产学合作教学形式,提升育人效能。

搭建成果传播展示推介平台:创建云创北科、北科工设等自媒体,发布展览讲座、设计案例等内容;利用HiiiBrand公众号等设计平台推介学生设计成果,推进作品版权登记,促进成果转化。

图4 “需求驱动、协同共育”的育人生态

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083