地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

本成果始于2017年7月,当月国务院出台《新一代人工智能发展规划》推动建立包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。本成果以“课程定制 AI大模型提升材料专业能力,全网通用AI大模型激活交叉创新”为核心理念,基于2017年AI架构革命并在2022年爆发的生成式人工智能大模型技术,在国内率先构建了“AI双模协同”的材料专业智能教学生态。

本成果突破传统“学科中心”与“知识本位”局限,建立“AI 双模驱动-分层赋能-跨域共生”育人新范式,实现知识建构动态化、能力培养阶梯化、育人生态跨界化。成绩斐然,育人理念辐射全国,获得省部级及以上教学奖励 120 项 (国家级 18 项):3 门课程入选国家级一流本科课程,教师入选全国高校黄大年式教师团队成员;本科生获得省部级及以上创新创业奖励100余项。

本成果实现以下革新:

(1)材料知识体系重构方面,建立匹配科技前沿的智能演化生态。定制AI大模型深度融合材料专业核心课程,协同通用AI大模型,基于2万余本电子书、1600万篇论文语料进行知识蒸馏,实现课程知识点的智能解析及其与4千万个知识点的互联及与科技前沿的多模态映射,将教学与材料前沿的匹配周期由6个月缩短为24小时。

(2)材料高阶能力培养革新方面,创建AI双模协同的阶梯式提升生态。构建“知识图谱-问题图谱-能力图谱”三级进阶体系,定制AI大模型精准分析学生学习行为数据,规划个性化能力提升路径;与通用AI大模型协同,显著提升学生的学习效果和专业能力。

(3)材料A+学科辐射方面,打造“材料+”跨域协同的创新素质培养生态。通过AI双模型构建学科交叉知识枢纽,建立“知识锚点-需求解析-创新转化”三级赋能体系;打破学科壁垒,促进材料与医学、计算机、机械等多学科交叉融合。

本成果解决的关键教学问题如下:

(1)材料知识体系碎片化与科技前沿失配问题

传统教学模式难以整合形成多模态知识图谱,且无法实时匹配材料科技前沿;通用大模型虽知识面广,但缺乏材料专业知识的深度解构能力,导致学生知识架构松散、与学科前沿脱节。

(2)材料高阶能力培养与个性化指导缺失问题

传统教学模式缺乏系统性的材料知识构建、深度思考引导与精准能力目标设定,也缺乏精准诊断学生认知盲区的手段,难以提供针对性指导,制约了学生材料专业高阶能力的发展。

(3)材料A+学科辐射效能与跨域协同平台缺位问题

传统教学模式未能有效转化前沿科技成果为学科交叉教学资源,导致学生进入AI+材料、医工交叉等新质生产力领域实现职业发展的素质不足。

本成果解决教学问题的方法:

(1)课程定制AI大模型的多模态数据库和“三谱”建设

1)“文本+图像+音视频”多模态数据库

①文本超过200万字。

②图像超过1000张。

③音视频超过700分钟。

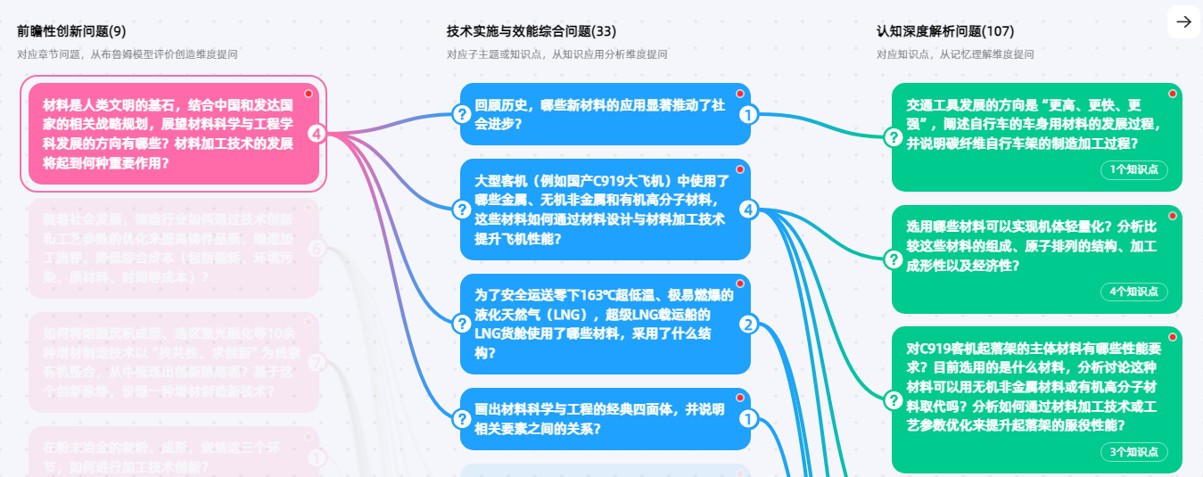

2)“知识-问题-能力”三大图谱

①知识图谱超过280个知识点。

②问题图谱基于布鲁姆认知模型构建,分为前瞻性创新问题、技术实施与效能综合问题、认知深度解析问题。

图1 问题图谱

③能力图谱分为6大模块:基础科学能力、专业技能、工程实践能力、创新研究能力、跨学科复合能力、职业发展素养。

(2)课程定制AI大模型的平台集成

1)AI课程助

教学生输入问题,AI课程助教的回答分为4个部分:①基于多模态数据库和DeepSeek通用模型全面回答问题;②推荐关联知识点;③推荐知识点学习路径;④问题智能推荐。

图2 回答示例

2)多模态三谱融合的知识结构

每个知识点有描述、多模态资源、属性和测评四级结构;多个知识点以并列/递进关系集成团簇,与问题图谱和能力图谱关联。

图3 知识结构

3)AI教学评价

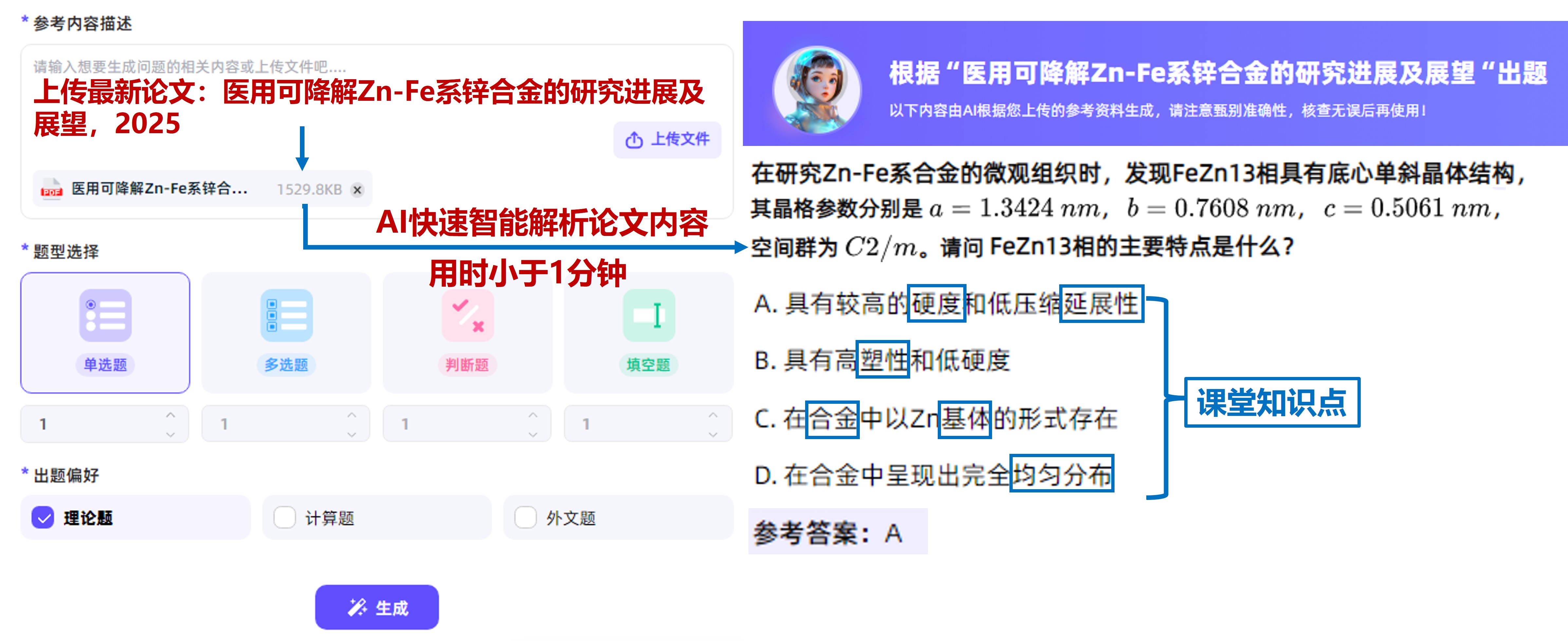

①AI出题:根据知识点生成题目和答案;AI快速解析科技前沿论文后出题,智能匹配论文内容与知识点。

②AI查重:分析学生回答主观题的重复率。

③AI批阅:客观题直接自动批阅,主观题设置采分点后自动批阅。

图4 AI解析论文出题

(3)AI双模联用变革“教课”与“学研”范式

1)教师重构“备课-授课-反思”闭环,开启个性化精准教课范式。

①通过“AI 学情洞察”和“AI 能力达成度分析”,教师从5个维度提升教学效果:精准教学决策,能力成长可视化,个性化干预,教学效能优化,循证教研支持。

②通过8个AI备课辅助功能的聚合效应,带来4项教学提质增效成果:教学设计的专业性提升,教学资源开发的智能化突破,教学互动的创新性拓展,教师专业发展维度延伸。备课时间成本降低 70%。

图5 AI备课辅助8项功能

2)学生开启AI智能学研新范式,学习投资回报率提升300%。

①AI个性化学习路径规划。“AI精学分析”实现精准诊断与效率提升,节省60%以上的无效学习时间;“AI费曼小谈”采用苏格拉底式追问,实现“记忆理解→案例迁移→跨学科联结”3级能力提升;“AI学以致用”实现转化促进,知识留存率提升至80%以上(传统低于50%)。

②通过6个AI助研功能,推动材料本域和“材料+”创新能力发展。“AI资源发现”拓展学科边界,“AI文档问答”深度解析交叉问题,“AI写作助手”支持跨领域写作,“AI公式识别”构建交叉模型,“AI知识萃取”建立跨学科知识图谱,“AI科研趋势分析”追踪前沿动态。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083