地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

1.1 成果简介

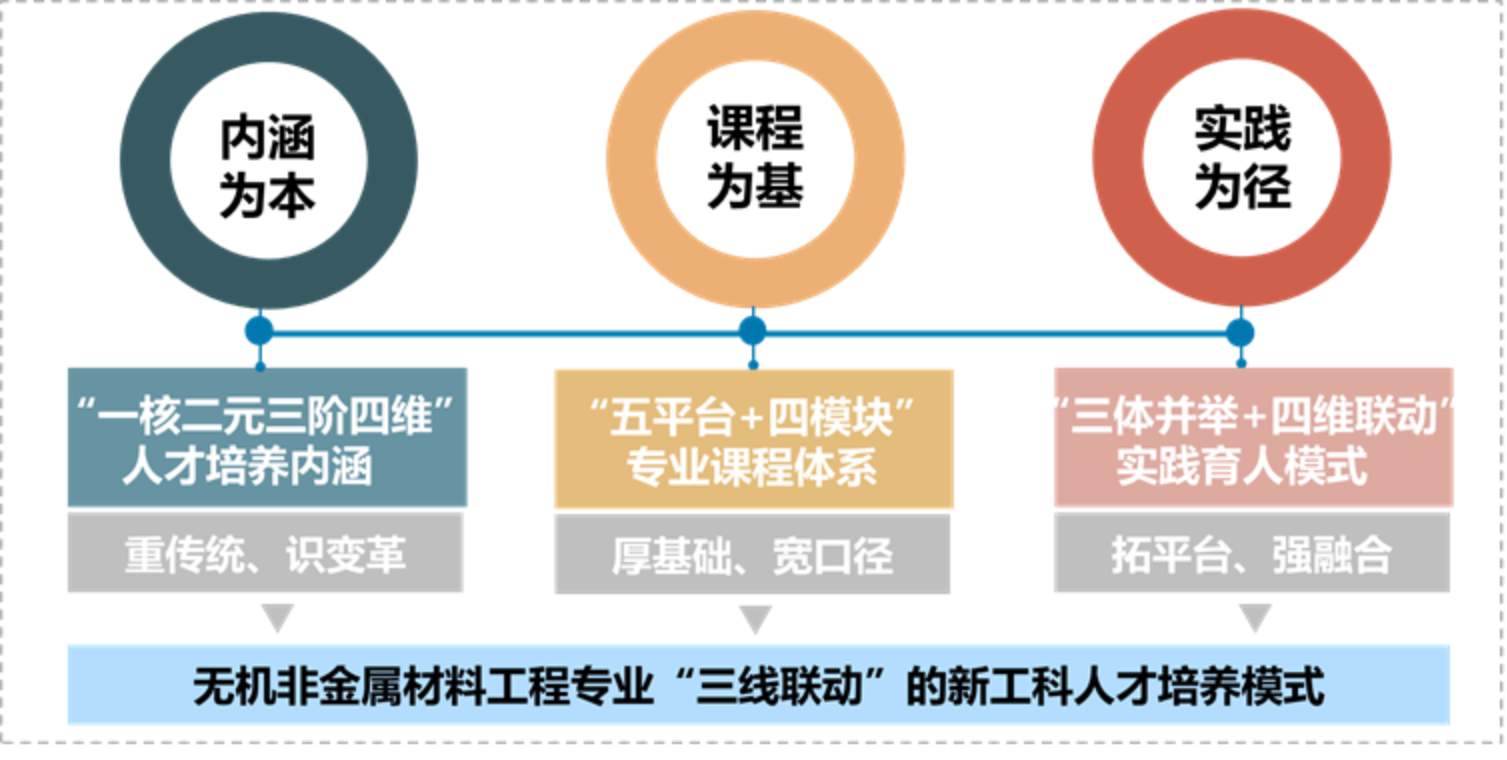

新工科建设背景下,新一轮科技革命和产业变革发展迅速,全球对多样化、创新型的卓越工程科技人才提出了更高更新的要求。北京科技大学无机金属材料工程(无机非)专业原有的人才培养理念、课程知识架构和实践育人模式,已经难以满足新形势下新工科建设的需求。基于此,无机非专业积极开展教育教学改革,构建了“内涵为本,课程为基,实践为径”的无机非专业“三线联动”的新工科人才培养新模式(图1):

①进行培养目标顶层设计,发展了重传统、识变革的“一核二元三阶四维”人才培养内涵;

②全面优化课程体系结构,构建了厚基础、宽口径的“五平台+四模块”多层次课程体系;

③推进产教融合协同育人,创立了拓平台、强融合的“三体并举+四维联动”的实践育人模式;

所构建的人才培养模式满足国家发展战略、无机非学科发展前沿和行业重大需求,在新工科人才培养中发挥了重要作用。

图1 无机非专业“三线联动”的新工科人才培养模式

1.2 成果主要解决的教学问题

本成果主要解决的教学问题包括:

1)专业特色不鲜明,原有的人才培养内涵难以适应新技术变革

作为冶金行业院校传统专业,无机非专业开设初期将专业方向定位为服务冶金行业的以耐火材料为主的传统无机结构材料。然而随着半导体信息、能源环境、双碳等新兴行业的发展,专业人才培养需求已经逐渐从传统钢铁耐材向新型无机功能材料行业发展,原有的人才培养理念,难以适应时代发展和产业变革,无法培养满足行业发展需求的卓越工程技术人才。

2)课程体系不完善,原有的知识模块难以构成全链条理论体系

传统无机非专业的课程设置具有鲜明的行业特点,课程内容多围绕水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等传统方向,难以匹配无机非金属材料的学科发展前沿。原有的课程体系“重工艺”而“轻理论”,课程深度较粗浅,知识体系相对薄弱,知识链条不完备,学生对专业知识的理解只停留在传统无机材料的组成、制备和性能等宏观知识,难以为将来的创新创业和职业发展奠定夯实的理论基础。

3)产出导向不深入,原有的实践环节难以满足新工科建设需求

原有的专业实践环节存在教学内容陈旧,前沿性及工程背景不足等问题,学生对实际生产中的新技术、新工艺认识有限,创新意识与创新能力无法得到充分训练。校外企业实践平台主要集中在耐火领域,与专业人才发展需求之间的差距逐步扩大。校企联动不足,专业实践与企业需求脱钩,导致创新实践与行业结合不紧密,产教协同育人不深入,学生解决复杂工程问题的能力欠缺。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083