地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

本成果面向复杂工程问题,围绕亟待解决的教学问题,以系统思维重构教育模式,通过对“采矿工程”的部分专业课程改革,实现“课程-项目-能力”的一体化设计,推动传统工科专业的“新工科”改造升级。

(1) 构建互动探究课堂,激活工程思维培养

采用“三阶段”互动研讨式教学,建立以学生为中心的课堂模式,有效提升课堂参与度与思维品质,如图1所示。

图1 课堂教学改革

课前通过优质慕课资源和结构化预习任务实现知识前置,培养学生自主学习能力。课中采用“师生问答-小组展示-精讲点拨”三段式教学推进深度互动,建立分级问题库(基础问答、递进式问题、复杂工程问题),基础问题采用即问即答,巩固知识点;进阶问题以链式问题串联知识模块;复杂问题以项目式探究推动知识体系构建,教师侧重关键节点引导与误区纠正。课后设置复杂工程问题的拓展任务,通过小组研讨、实验研究、答辩预演,实现从知识理解到工程实践的能力转化。

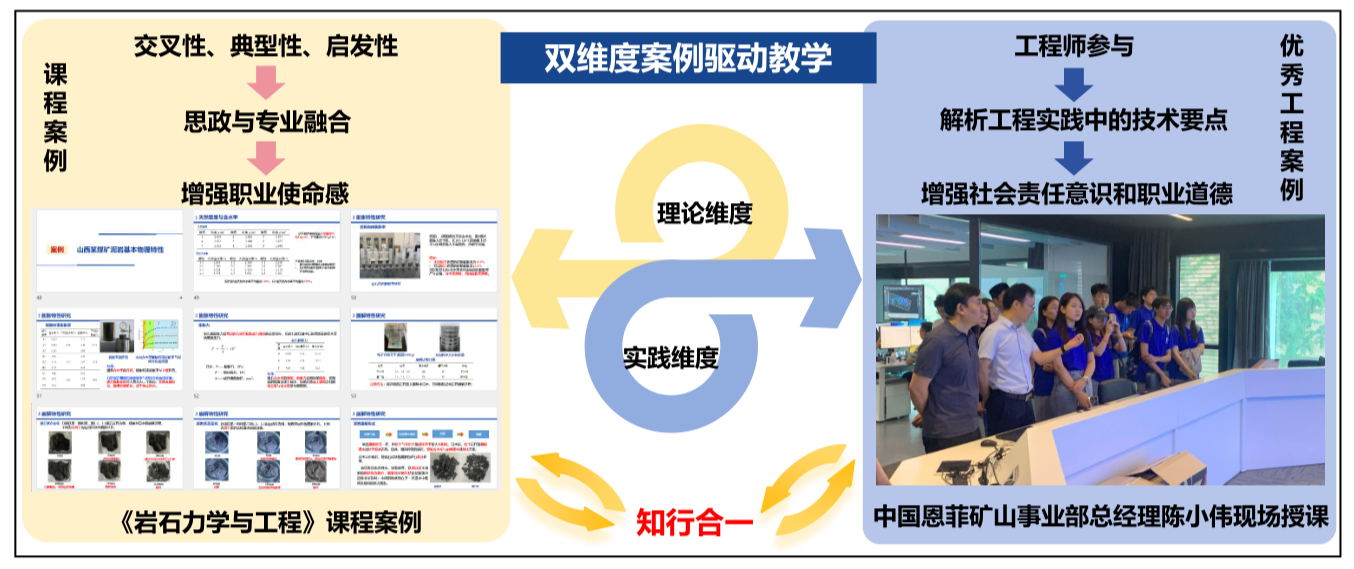

(2) 工程前沿案例教学,搭建知行合一桥梁

实施“双维度”案例驱动教学,强化理论与实践衔接,如图2所示。一方面,遵循“交叉性、典型性、启发性”原则,选取国家重大工程和智能岩体识别等前沿技术案例,思政与专业融合,增强学生的民族自信和爱国主义情感,深化职业使命感;另一方面,邀请国内知名企业工程师参与教学活动,将企业优秀工程案例融入课堂教学环节,通过案例解析直观呈现工程实践中的技术要点,展现工程师们的职业精神和专业担当,强化学生对理论知识的应用能力,逐步培养学生的社会责任意识和职业道德。

图2 前沿案例教学

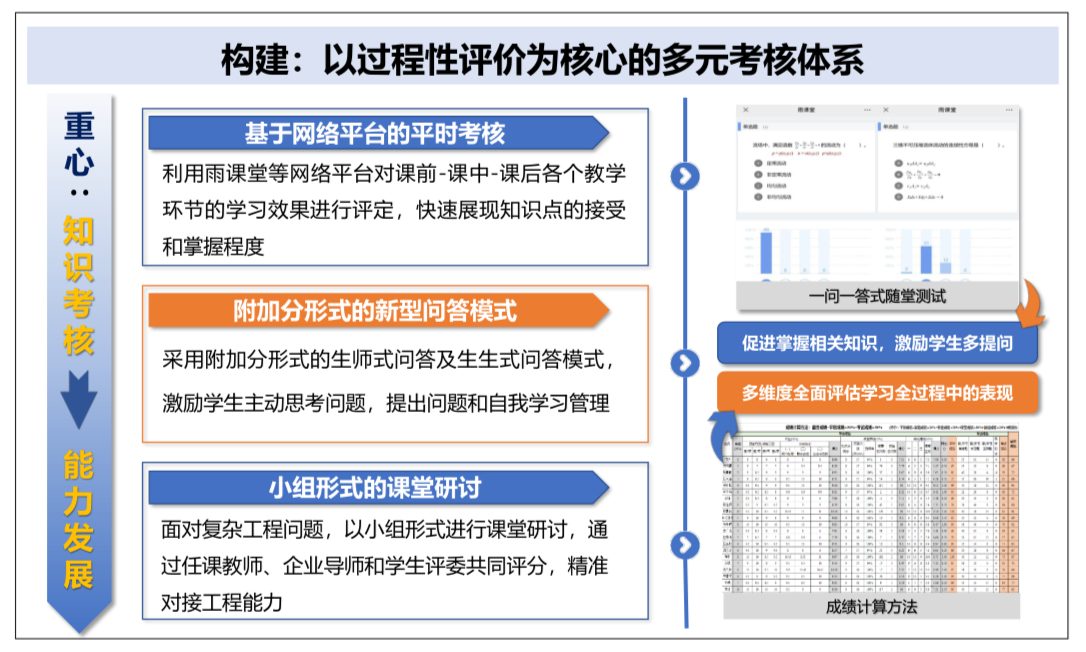

(3) 过程性评价体系重构,精准对接工程能力

构建以过程性评价为核心的多元考核体系,实现从知识考核到能力发展的重心转移,如图3所示。利用雨课堂等网络平台可以进行课堂随测、单元测试等,涵括课前-课中-课后各个教学环节的学习效果评定,并得到客观分数;采用附加分的形式进行一问一答生师式问题和生生式问题的评定,激励学生多提问;面向复杂工程问题,以小组形式进行的课堂研讨和展示,通过任课教师、企业导师和学生评委共同评分,精准对接了工程能力。

图3 多元考核体系

(4) 搭建课程知识桥梁,融贯专业知识体系

建立“纵横交错”的教学研究团队,集不同教师科研优势打磨课程,强化知识关联性,融贯专业知识体系,如图4所示。

图4 课程群体系

纵向维度,遴选《流体力学》、《岩石力学》、《爆破工程》、《矿床开采工程》、《边坡工程》等专业必修和选修课程,通过定期教学研讨,避免课程孤立和教学内容重复,实现课程间相互支撑,搭建跨学科知识桥梁,强化学生对学科关联性的认知;横向维度,某一课程比如《流体力学》《爆破工程》,通过分讲台的小班授课模式,吸纳更多的优秀教师加入课程教学团队,共同备课,群策群力,将科研成果及时转化到课堂案例中。

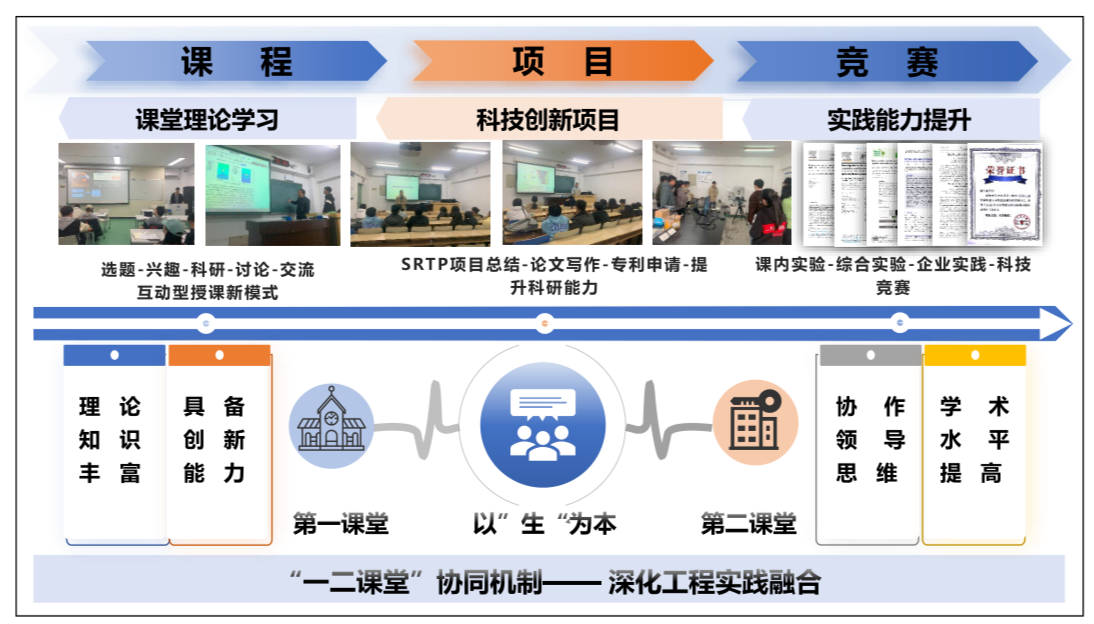

(5) 一二课堂协同机制,深化工程实践融合

实行项目转化机制,建立“课程-项目-竞赛”三阶培育体系,如图5所示。结合学生兴趣和科研能力,教师鼓励学生将第一课堂小组选题进一步转化为SRTP项目、创新创业竞赛和课外实践等第二课堂活动,锻炼学生充分应用所学知识解决实际问题的能力。通过第二课堂数据(如竞赛获奖率、项目报告质量)反哺教学改革,动态调整第一课堂的案例库与教学方法,形成“教学-实践-迭代”良性循环,通过“项目链”构建递进式的工程应用驱动知识讲授体系。

图5 三阶培育体系

面对工程教育中理论与实践脱节、能力培养碎片化等瓶颈问题,本成果主要解决的教学问题包括以下5点:

(1) 优化教学模式,破解“重讲授轻应用”困境。优化传统教学中“零散概念讲解+机械记忆训练”的教学方式,夯实学生的专业核心素养。

(2) 更新课程案例,解决“课本内容滞后于工程实践”的问题。解决教材停留在传统技术层面,教学内容更新速度落后于行业发展需求的问题,将行业前沿技术及时传递给学生。

(3) 改革考核方式,解决“考试重记忆,实践需能力”的矛盾。解决考核方式单一化,评价维度不完善,团队协作、工程规范意识等职业素养指标长期缺位的问题。

(4) 协同专业课程,避免“课程内容孤立”的弊端。优化专业课程的协同性,避免现有课程内容设置呈孤立状态,避免教学内容重复,实现知识体系融贯,培养学生整合知识解决实际问题的能力。

(5) 打通两个课堂,解决“理论归理论,实践归实践”的脱节。解决理论、实践“两张皮”问题,构建“基础课堂-实践平台”双螺旋育人体系,促进理论知识向工程实践能力的有效转化。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083