地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

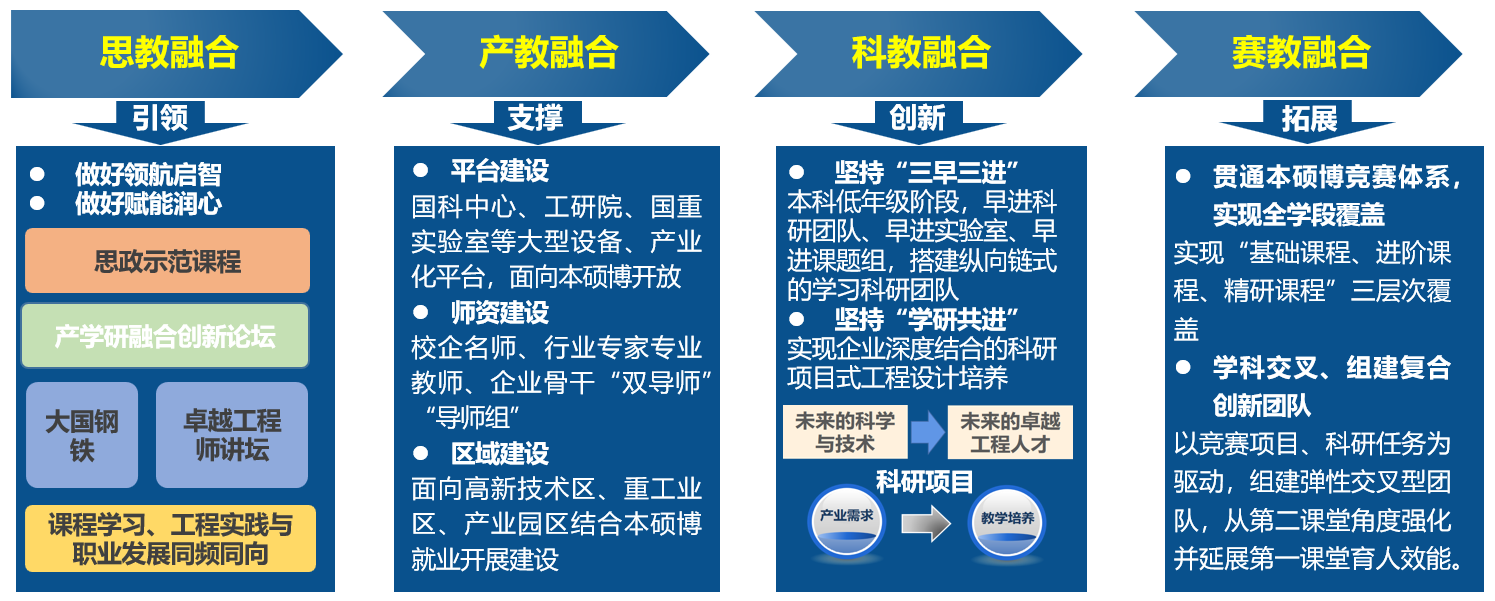

1. “思教融合-产教融合-科教融合-赛教融合”四融协同,重构工程创新人才教育模式

图1 四融协同工程创新人才教育模式

(1)思教融合以“思政引领+工程素养”双核驱动,打造“卓越名家讲坛”“行走的思政课”等品牌项目,将“钢铁报国”情怀深植人才培养全过程,并通过“学院—书院”双轨管理和“卓越创新班”“钢铁脊梁班”等特色集体建设,强化学生的价值认同与职业发展引导。

(2)产教融合聚焦平台与师资双向建设,依托宝武、首钢、鞍钢等头部企业共建国家级工程教育实践基地,整合钢铁全流程产业链资源,打造具有行业特色的协同育人平台;组建由院士、行业专家和校内教师构成的“双导师”教学团队,围绕智能采矿、低碳冶金、新材料等七大方向开展教学与工程指导,推动教育链与产业链深度融合。

(3)科教融合推行“早进课题、早进实验室、早进团队”机制,将企业真实技术难题和科研项目融入课程设计与毕业实践,强化学生工程研发与创新能力。

(4)赛教融合构建“课程—项目—竞赛”三层次贯通体系,以“互联网+”“挑战杯”等高水平竞赛为牵引,依托跨学科团队推动学生解决复杂工程问题,实现“以赛促学、以赛促创”。

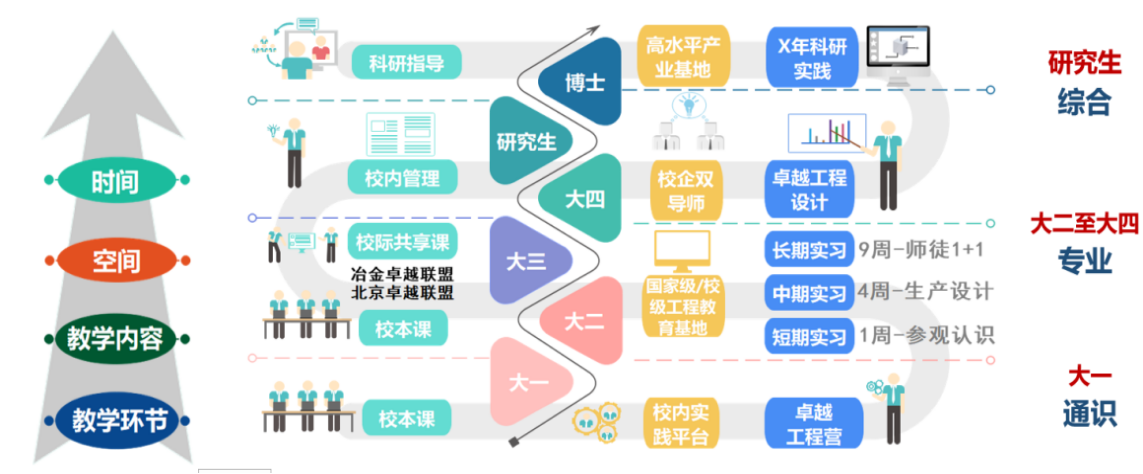

2. “工学交替-学科交叉-多元交互”三交互促,改革工程创新人才培养路径

(1)工学交替分“通识—专业—综合”三阶段推进:低年级依托工程训练营开展认知实践;中级阶段通过短期、中期、长期分段实习强化专业能力;高年级及研究生阶段实施“双导师+企业实境”深度培养,提升工程实战能力。

图2 “通识、专业、综合”三阶段工程交互教学

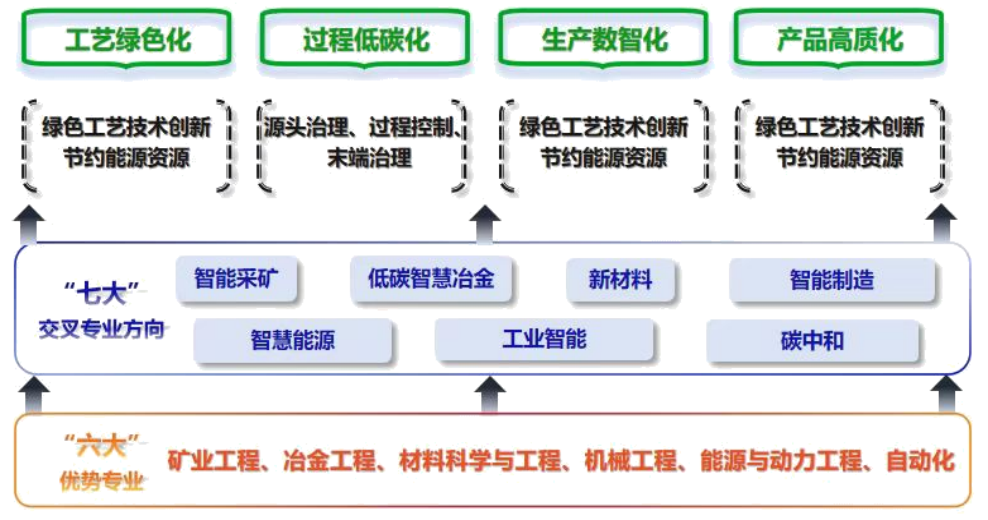

(2)学科交叉面向国家战略与行业转型需求,探索实施卓越创新班计划,设置智能采矿、低碳智慧冶金、工业智能等七个创新专业,重构课程体系,淘汰陈旧内容,增设前沿交叉课程与微专业,实施本硕贯通和“双下标”管理模式,促进学生多学科知识融合与能力复合。

图3 卓越创新班学科交叉创新专业方向设置

(3)多元交互搭建“师生—校企—虚实”三维互动机制:建成智慧教学系统,设计和实施差异化的教学方案;依托产学研合作项目推动教师与企业专家双向流动,提升师资工程实践能力;建成高水平虚拟仿真实验中心和虚拟教研室,构建“虚实结合、做中学一体”的工程实践新场景。

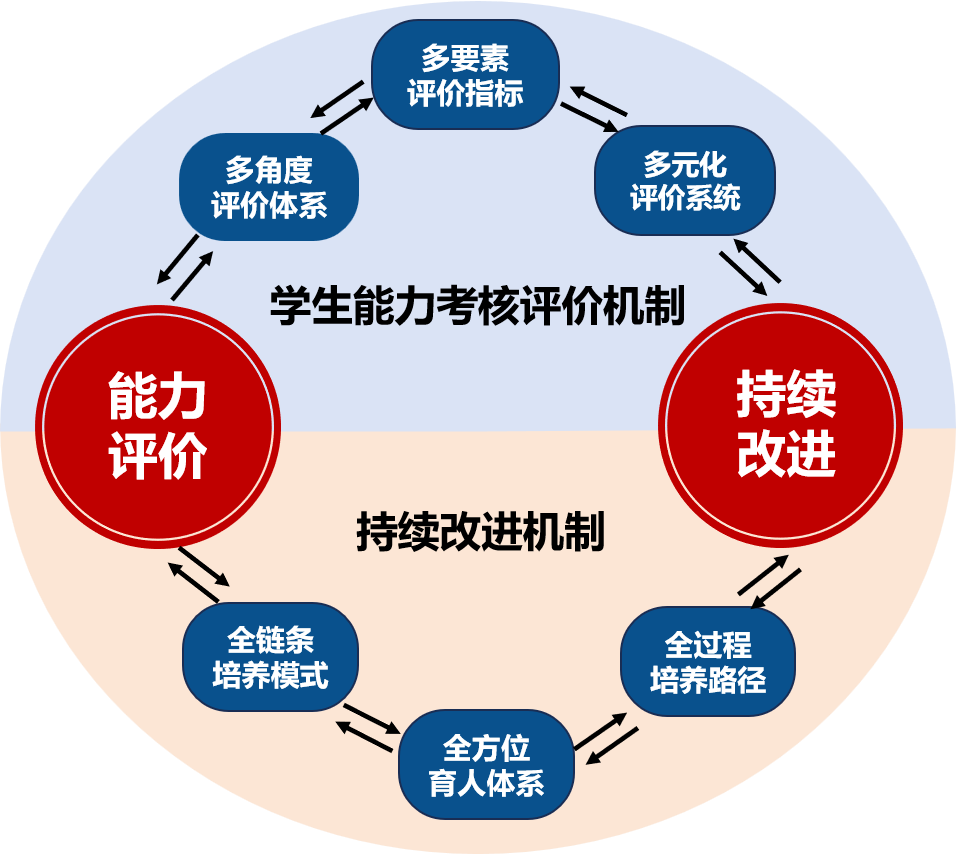

3. “能力评价+持续改进”双轮驱动,保障工程创新人才培养质量

图4 “双轮”驱动学生培养质量评价与改进方法

(1)构建多主体、多维度、智能化评价体系,融合校内教师、企业专家和学生自评,覆盖知识、创新、实践、协作与社会责任等多要素能力评价;引入AI分析、自然语言处理等技术,实现对学习行为、实验操作与项目成果的智能监测与能力画像,为学生提供个性化反馈。

(2)持续改进层面,坚持“反向设计—正向实施—评价反馈”闭环逻辑,将行业需求和技术发展动态融入培养目标与课程体系;实施教师“双走”计划及工程能力提升专项,强化师资队伍教学与实战水平;推行毕业设计项目化、竞赛学分置换等机制;依托AI巡教系统、三级监测体系及第三方评估开展质量诊断,形成“评价—反馈—优化”良性循环,保障工程人才培养始终与产业需求同频共振。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083