地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

为深入贯彻落实党的二十大精神、中央人才工作会议精神和习近平总书记给我校重要回信精神,学校发挥在人才培养、科学研究、工程应用等方面的特色和优势,创新实施“一生双师百企千人”行业特色高校工程创新人才培养模式。

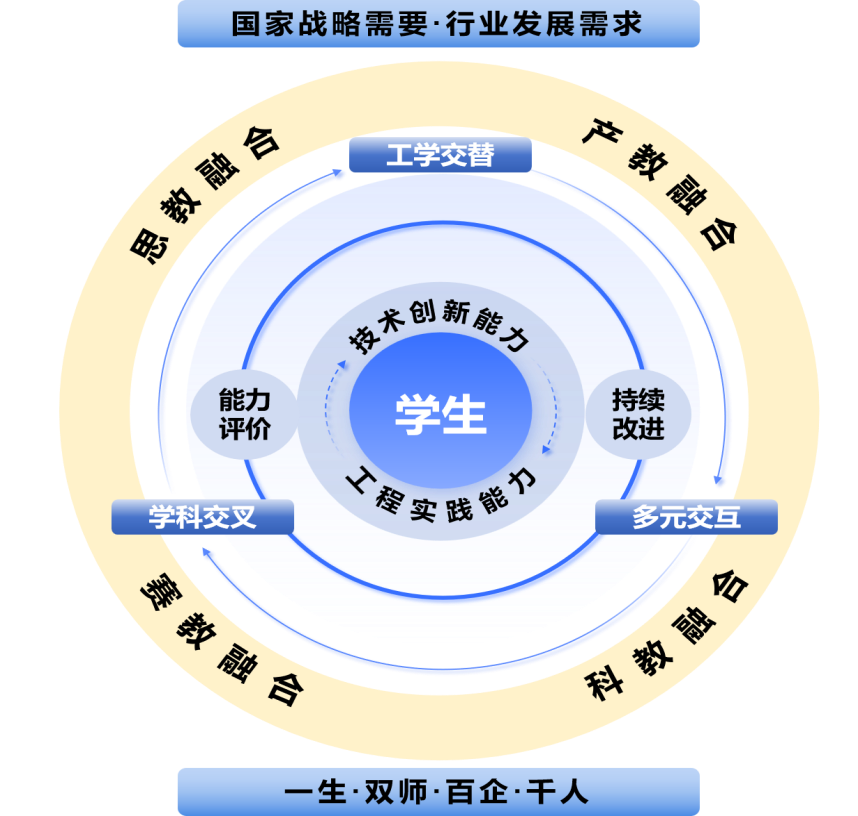

图1 研究基本框架

主要成果包括:

(1)提出了“思教融合-产教融合-科教融合-赛教融合”四融协同工程创新人才教育模式;

(2)重构了“工学交替-学科交叉-多元交互”三交互促工程创新人才培养路径;

(3)建立了“能力评价+持续改进”双轮驱动工程创新人才培养质量保障机制。

该模式通过推动高校科研梯队与企业创新基地“两结合”,实现人才培养、师资建设和科技创新的“三统一”,推进高素质人才和科研成果“双转移”,促进学校人才培养能力、教师教育教学和科技创新能力、学生就业竞争能力、学校服务社会能力“四提升”。学校入选教育部首批“卓越计划”实施高校、国家卓越工程师学院建设单位、全国首批“三全育人”综合改革试点单位。牵头成立“中国冶金行业卓越工程师培养联盟”、新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体。“新材料高精尖产业创新人才协同培养平台”“低碳智慧冶金卓越工程人才联合培养平台”“京津冀钢铁绿色制造产学研协同育人平台”入选北京本科高校产学研深度协同育人平台。建设国家级实验教学示范中心2个、国家级工程教育实践中心5个、国家级虚拟仿真实验教学中心2个、国家级虚拟教研室3个,与中国宝武、华为等企业共建智能制造等联合实验室。与167家行业企事业单位、科研院所共建人才培养基地,每年组织2000余名学生深入企业实习实践,深度参与校企联合研发项目。

实践成效显著,学生进入钢铁、制造等重点领域企业比例连续超60%,用人单位满意度达98.94%;年均超万人次参加“挑战杯”等30余项高水平科创竞赛,团队屡获全国荣誉。相关经验被教育部简报收录并获国家级媒体多次报道,为全国行业高校工程创新人才培养提供了成功范例。

成果主要解决的教学问题如下:

(1)如何构建与行业技术发展同频共振的工程创新人才教育模式?

传统单一教学育人模式难以适应国家战略与行业升级对人才的新要求,导致学生价值认同与驱动力不足,工程实践与技术创新能力滞后于企业真实需求,难以有效支撑产业高质量发展。

(2)如何形成紧密对接行业变革的工程创新人才培养路径?

原有培养体系中,理论学习与工程实践相脱节、学科交叉融合不足,教学内容更新缓慢、校企协同薄弱,难以应对当前科技快速迭代与行业转型对复合型、创新型人才的迫切需求。

(3)如何建立基于行业反馈持续优化的工程人才培养质量保障机制?

传统评价机制侧重知识考查,缺乏对工程素养与创新能力的多维评价,评价主体单一、反馈滞后,未能形成以行业需求为导向、持续循环改进的质量保障体系。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083