地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

1、 新创特色赛事,点燃学生参与激情

(1)兴趣激发,创新主题规则设计

基于“5I”设计理念,ROBOTAC规则在保持跟踪机器人前沿技术的同时,主题设计逐年创新,内容见表1。将“5G时代”等前沿科技、“长城烽火”等民族文化、“亚运荣耀”等时事热点融入赛事主题,为比赛赋予了游戏性、设计感与文化内涵,有效激发了多专业青年学生的参赛积极性。

表1 历年ROBOTAC规则设计

(2)连续办赛,得到地方政府支持

自2015年起,比赛先后在盐城、上海、东莞、马鞍山、广州、北京、烟台等地举办,得到举办地政府支持。疫情期间开发线上裁判及直播系统,保障赛事延续不断线。

(3)持续升级,建立完善赛事体系

赛事建立有官网、微信、抖音、B站、微博、视频号、小红书等全媒体宣传平台,为青年学生搭建交流、分享平台。

ROBOTAC官网:https://www.robotac.cn

经过10余年发展,逐步建立起对抗赛、挑战赛、设计赛为基础的赛事内容体系,以全国赛、省赛、国际赛、邀请赛为架构的层级体系(见图1)。

图1 ROBOTAC赛事体系

(4)建立标准,构建专业化赛事支持系统

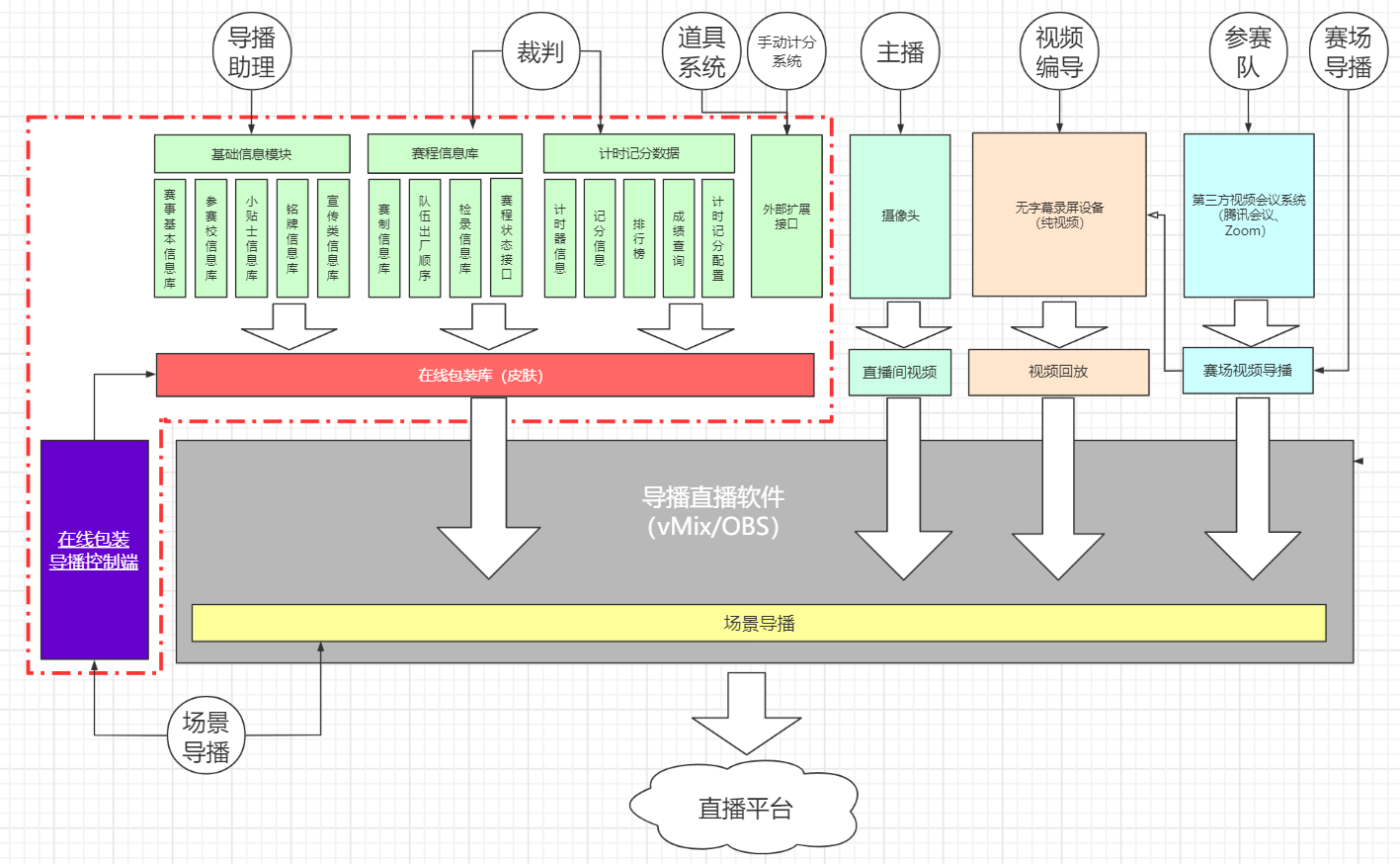

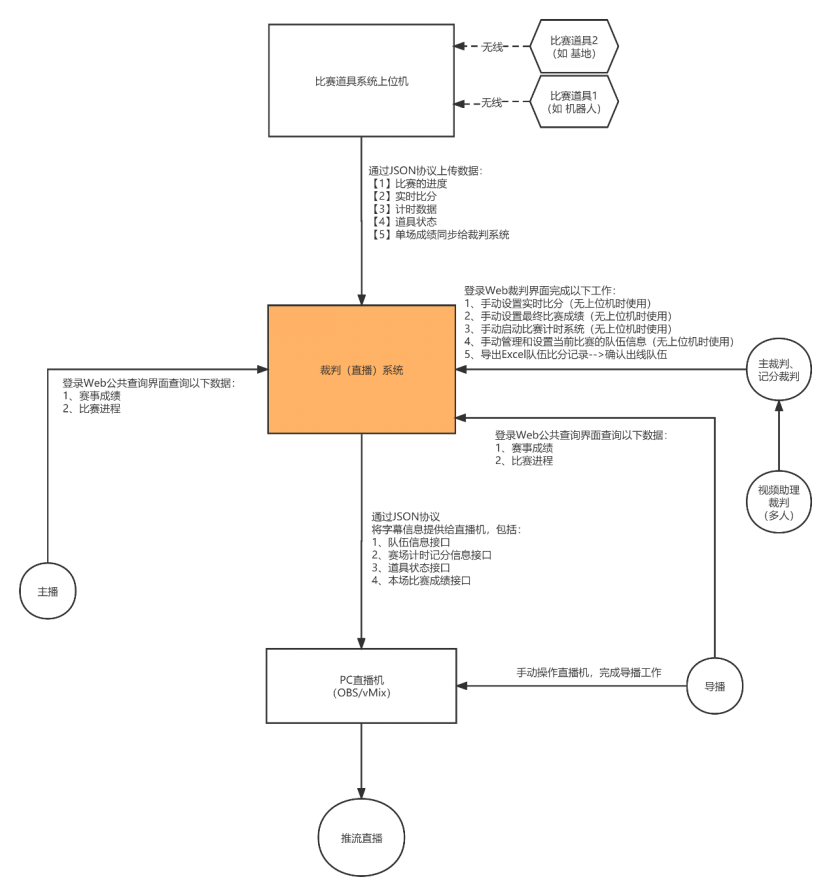

在裁判系统、视觉呈现、直播技术等方面持续研发。编写出版《竞技机器人比赛组织工作手册》,建立竞技机器人组织标准及流程。

开发出拥有自主知识产权的裁判和直播系统,具有显示比赛状态和自动记录判罚的功能,有效地提高了比赛的公平性和观赏性(见图2、图3)。

图2 比赛直播系统技术架构

图3 比赛裁判系统技术架构

相关技术获得专利:

■一种PWM方式控制的电磁控制器,实用新型,201320621152.4,授权日期:2014.4

■一种用于机器人比赛的道闸结构及机器人比赛系统,实用新型,202020789446.8,授权日期:2021.4

■一种用于机器人比赛的摆锤结构及机器人比赛系统,实用新型,202020635465.5,授权日期:2021.2

(5)官方指导,得到价值及理念认同

ROBOTAC赛事举办先后得到共青团中央、全国应用技术大学(学院)联盟、中国高等教育学会、中华国际科学交流基金会等官方支持。

2019年,ROBOTAC进入全国普通高校学科竞赛评估体系。

(6)科创育人,形成大赛文化

提出“唯热爱不负青春”年轻化的赛事宣传口号,引导参赛校成立机器人社团和实验室,学生自主开展校内竞赛及展示活动,成为高校人才培养、对外交流、科普展示的“名片”。

2、 开展跨界合作,深化赛教融合实践

(1)本科高职师资联合共建

基于开放办赛,跨校合作理念,建立由参赛校指导教师组成的竞赛委员会,参与、监督赛事组织和裁判工作,组织竞赛委员会参与以下标准撰写:

■《ROBOTAC机器人大赛省赛举办支持办法》

■《ROBOTAC赛事成果奖励办法》

■《ROBOTAC竞赛委员会工作细则》

■《ROBOTAC宣传工作规范》

2024年,竞赛委员会主任王云飞老师被授予“全国优秀教师”称号,并受到习近平总书记接见。

(2)教材与建设与跨校教研交流

联合竞赛委员会教师,共同编写出版的《竞技机器人设计与制作》作为参赛校课程教材,获得参赛校一致好评,重印已达3次。

(3)基地及省赛体系建设

已在江苏、四川、河南、甘肃、海南、浙江等地建立省级赛事组委会,定期举办ROBOTAC省级比赛。在北京工业职业技术学院、江苏电子信息职业学院、郑州铁路职业技术学院建立训练基地。

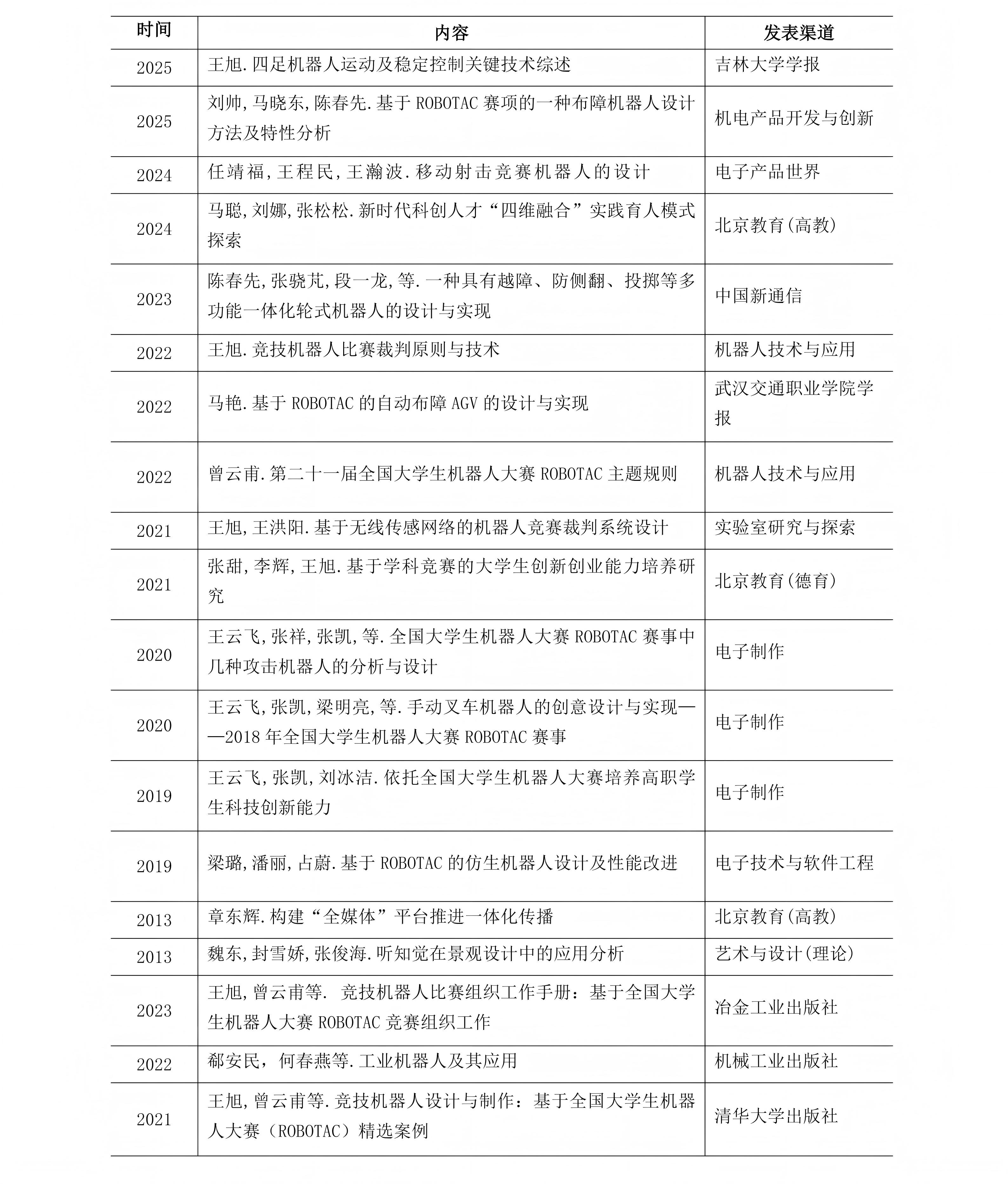

(4)论文及出版物

表2 发表的论文、报告及出版物

3、 搭建跨学科平台,工程艺术深度融合

项目团队及部分参赛校开设了机器人实践课程、组织校内竞赛。基于比赛道具、机器人造型的实际项目需求,建设“数码设计实验室”,为工科与设计类学生提供交叉实践平台。将竞赛需求融入工业设计课程与毕业设计,由跨专业导师联合指导、跨专业学生团队参与,共同完成基于工程模型的规则演示动画、比赛道具外观与机器人造型设计、模型制作等任务,参与师生多次在工业设计大赛中获奖。

4、 推进产教融合,建立校企互促机制

(1)创新设计内容,建立校企互促合作机制

联合企业在中国高等教育博览会、中国机器人峰会进行展示。疫情期间与合作企业联合开发线上比赛系统,成功举办三届线上赛事;与全国3D大赛达成战略合作,共同设置“ROBOTAC-3D设计”专项赛;与行业头部企业合作,共同组织“三维数字设计赛”。

(2)立足国际开放交流,搭建中国影响力输出平台

持续举办ROBOTAC国际教育产业论坛、京港京台大学生交流营、国际邀请赛、来华留学生机器人大赛等活动,链接海内外资源,促进跨区域交流与合作。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083