地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果的创新点

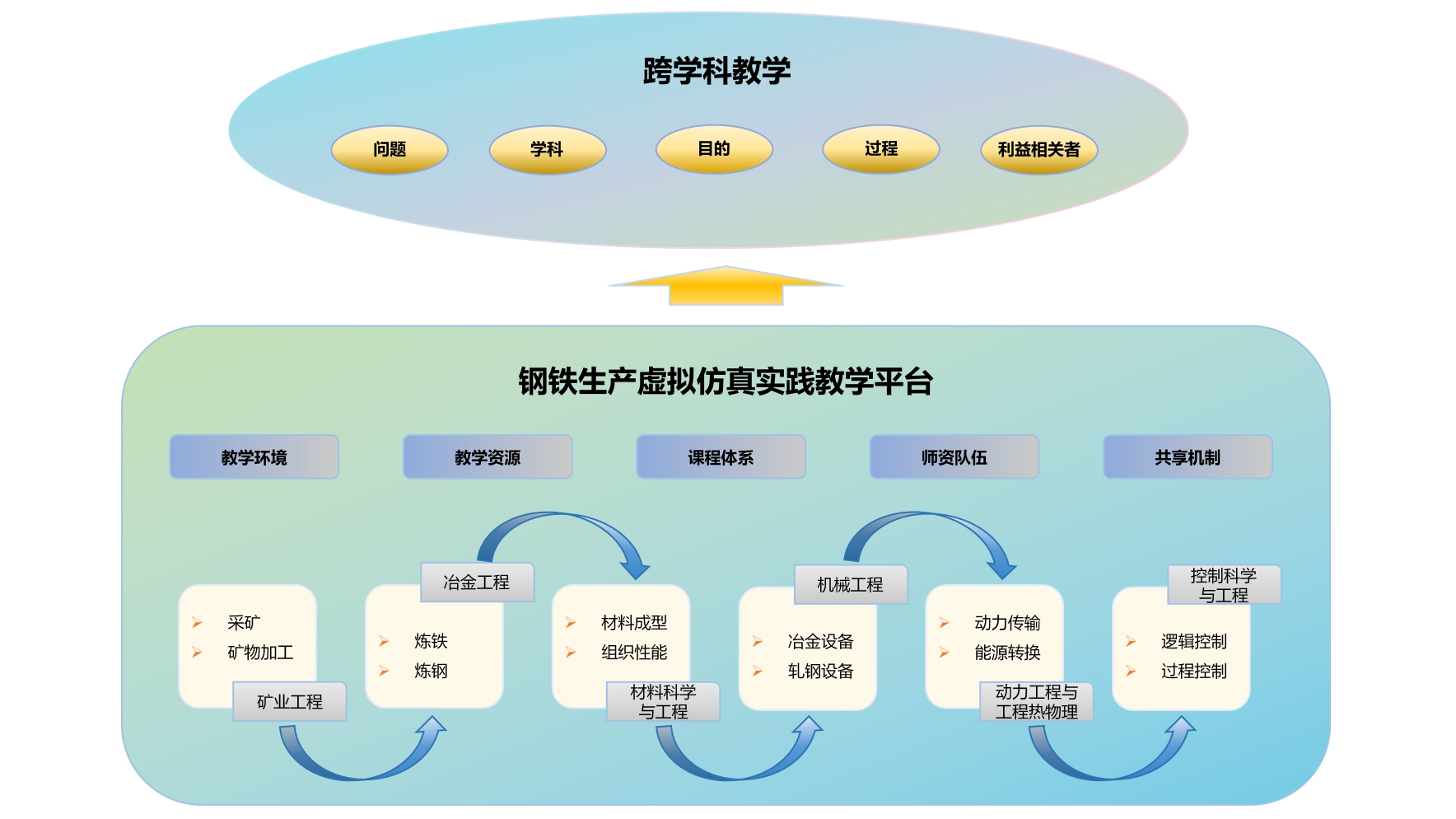

(1) 形成了跨学科教学平台支撑跨学科教学的基本框架(图1)。

跨学科教学平台主要指支撑跨学科教学的实验室教学环境、教学资源、课程体系、师资队伍、共享机制等,包含的学科主要有矿业工程、冶金工程、材料科学与工程、机械工程、动力工程与工程热物理、控制科学与工程。平台的建设是以钢铁生产过程为纽带把各学科联系在一起,同时紧紧围绕跨学科教育的基本要素,从问题、学科、目的、过程、利益相关者等方面综合考虑支撑跨学科教学的基本条件与机制。

图1 跨学科教学平台支撑跨学科教学基本框架

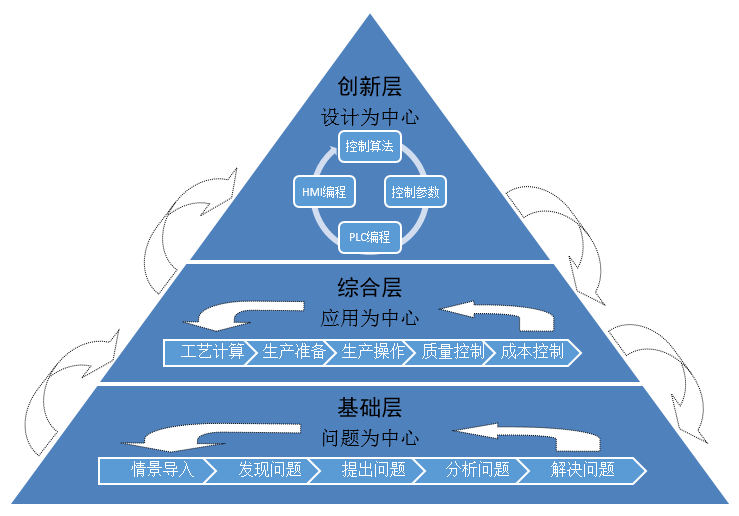

(2) 构建三层次课程体系,形成“分层递进、循环迭代”教学机制(图2)。

钢铁生产虚拟仿真实践学习是针对解决复杂工程问题能力培养的有计划、有步骤的分层递进、循环迭代的过程。基础层课程的主要特点是“问题为中心”,在研讨过程中引导学生树立问题意识和工程思维;综合层课程的主要特点是“应用为中心”,引导学生按要求完成生产任务,锻炼综合实践能力;创新层课程的主要特点是“设计为中心”,培养实践能力,涵养创新意识。学习内容在同一层次中沿着学习主线逐渐深入且可循环迭代,在不同层次之间则沿着“基础、综合、创新”顺序逐渐深入且可循环迭代。在这个过程中,学生对复杂工程问题的认识水平和解决能力得到螺旋式提升。

图2 “分层递进、循环迭代”的教学机制

(3) 建设“虚拟仿真实践讲师团”,构建跨学科实践课堂。

钢铁生产虚拟仿真实践课程的教师来自不同学科,学生也来自不同专业,学科汇聚效应突出。学生在学习掌握钢铁生产工艺、设备、自动化等技术要素的基础上,还可以结合生产场景和现实需求把传统生产应用与大数据、物联网、人工智能等新兴学科内容联系起来,构建更加复合的知识和能力结构。教学实践表明,学生在钢铁生产虚拟仿真实践学习中,往往会对跨学科、跨专业的知识和问题产生兴趣,并从自己的专业视角进行分析,进而构建自己专业与其他专业的关联,形成对复杂工程问题的跨学科认知与理解。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083