地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果的推广应用效果

(1) 广泛开展基于钢铁生产虚拟仿真的工程实践教学。

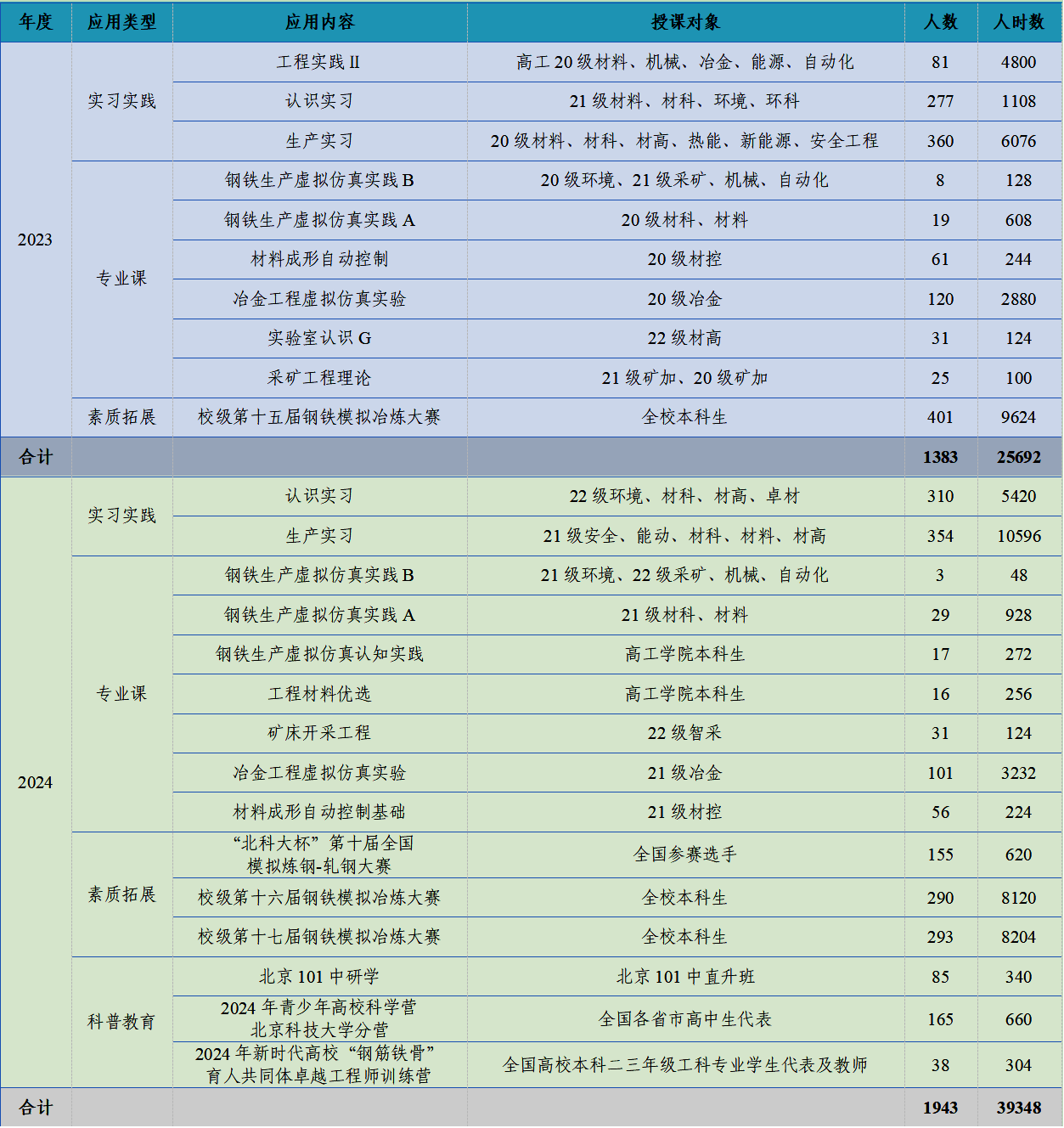

平台开设有“工程实践ⅠA”“工程实践Ⅱ(虚拟仿真)”“钢铁生产虚拟仿真实践A”“钢铁生产虚拟仿真实践B”“钢铁生产虚拟仿真认知实践”等实践课程,同时接待全校相关专业学生的虚拟仿真认识实习和生产实习,教学内容涵盖认知实践、仿真操作和控制系统设计,每年接待学生规模达1500余人。近年来,平台团队编写十四五规划教材1部,新开设工科试验班荣誉课2门,新开设“钢铁制造数字孪生”微专业课程1门。指导学生参加“全国模拟炼钢-轧钢大赛”和“全国大学生冶金科技竞赛”,获团体冠军1项、特等奖2项、一等奖2项、二等奖2项和三等奖1项。表1为近两年平台开展钢铁生产虚拟仿真认知实践情况。

表1 近两年平台开展钢铁生产虚拟仿真认知实践情况

(2) 跨学科学习效果比较明显,学生反馈良好。

基于钢铁生产虚拟仿真的工程实践课程主要授课对象来自采矿、冶金、材料、能源、机械、自动化等专业的本科生。学生在课后学习总结中对学习感受和收获进行了描述,大多数都给予了积极反馈,是对此类实践课程效果的最直接评价。个别摘抄如下:

——通过这门课程的学习,我的视野得到了开阔,系统、全面地学习了真实工厂中的钢铁生产工艺流程,除了知识上的收获,也让我对将来的专业学习以及就业方向等都有了更加清楚的规划。

——总的来说,这是一门令人收获颇丰的课程。对于真正专业上、细节上的问题我可能还有很多疏忽和认识浅薄,但在这门课程的学习中,我最大的收获是在脑中构建了一个立体的钢铁生产工艺流程模型,以及对独立思考、探索能力的培养,这是不管多少理论知识都给不了的体验。

——老师带给我们研究问题的学习方法可以伴随我们一生。在未来,我也会在做事的时候多思考,发现问题,提出问题,然后查阅资料解决问题,可能这就是这门课所带来的最大收获——提问的习惯。

——课程初期,我也费解能动和炼钢有什么关系,感觉都是冶金和材料的工作。但随着课程不断深入以及对教材的学习中,我认识到六个专业紧密相关,由整个钢铁生产流程串联在了一起,缺一不可。

(3) “虚拟仿真实践讲师团”教学机制已经形成,是跨学科实践教学长效可持续发展的重要保障。

近两年“虚拟仿真实践讲师团”26位教师多次开展实践教学交流研讨会,分享学习教学过程中上下游多学科专业内容,提升了教师的专业知识素养。在教学过程中,通过“线下”、“线上”、“线下+线上”等不同方式授课,探索数字化形势下的跨学科实践教学模式,为跨学科的贯通课程夯实基础。

(4) 案例推广

2024年4月,“钢铁生产全流程虚拟仿真实践教学平台”入选教育部高等学校虚拟仿真教学创新实验室项目案例团队。2025年7月,“基于钢铁生产虚拟仿真的工程实践课程体系建设与实践”入选北京市高等教育学会2025年教育教学改革示范案例。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083