地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

成果主要围绕以下教学问题开展探索研究:

(1)本研不同频—传统分段培养模式与新时代人才成长需求不适配

新时期社会需要的拔尖创新人才要求兼具多领域知识与技能,能够跨越学科边界,综合运用不同学科方法应对复杂问题,提出新观点、创造新价值,推动新兴领域发展。而传统本研分段式的人才培养体系缺乏一体化设计,教学内容重复、培养周期长,同时就业为导向,追求专业知识完整性而进行课程设置的培养方案忽视了课程体系的衔接,难以满足学生跨学科多元化发展对不同知识体系构建的需求。

(2)试点难覆盖—实验班制的贯通培养与广大学生发展需求不匹配

随着我国高等教育持续深化改革与蓬勃发展,在社会竞争加剧、知识快速更新的背景下,人民群众对优质高层次教育的需求愈发迫切,在教育选择上体现为本科深造率持续攀升,研究生入学规模逐年扩大,众多毕业生选择深造以提升自身知识储备与专业素养,本研贯通式培养成为广大学生的普遍需求。而目前存在的试点班制的贯通模式,集中在优势学科选拔精英学生进行单独培养,面向学科专业有限,学生受众少,难以满足众多学生的更高发展需要。

(3)成才需伯乐—传统的导师配备机制与全面贯通培养需求不般配

导师队伍建设是全面本研贯通培养模式的基础性工程,导师队伍水平决定着本研一体化培养的水平。本研贯通培养模式下,课程学习紧凑,科研环节提前,缺乏有效的一体化导师指导势必影响改革成效。目前高校普遍在研究生阶段为学生配备导师,但在本科培养阶段缺乏导师保障,难以实现学生本研阶段课程学习、创新竞赛、毕业设计、学位论文选题等环节的接续贯通指导。

针对以上教学问题,成果通过以下三方面举措进行了改革实践:

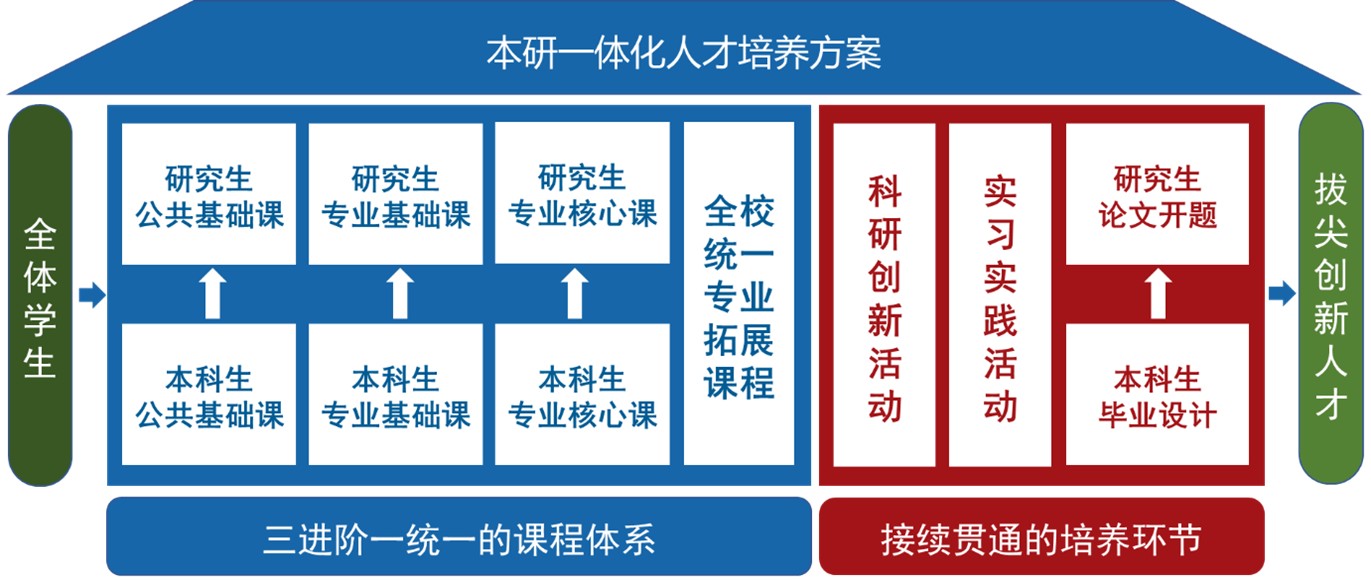

(1)构建“三进阶、一统一”课程体系,优化本研一体化培养方案

①打造知识分层进阶的公共课和基础课课程体系:立足国家急需高层次人才培养战略,坚持“厚基础、宽口径、个性化”的育人理念,全面建立“三进阶、一统一”的课程体系,实现本研公共基础课、学科基础课、专业核心课三个模块课程分层进阶。

②创新构建全校本研统一的专业选修课程模块:打破分段培养模式下教师面向本研分别开设专业选修课的传统做法,引导教师结合学术专长和自身科研进展集中精力开好一门课,解决原有本研课程内容重复问题,同时面向科研岗教师、企业导师、国际学者拓展开课途径,丰富课程资源。课程面向全部学生开放,本硕博统排通选。

③完善本研人才培养环节的接续贯通机制:打通本研科研创新活动和实习实践活动,本科生在导师指导下早进实验室、早进团队、早进课题,完成科技创新竞赛、毕业设计等环节考核后可直接进行研究生论文开题,实现科研训练的有机衔接。

图1 全面本研贯通模式的一体化人才培养方案

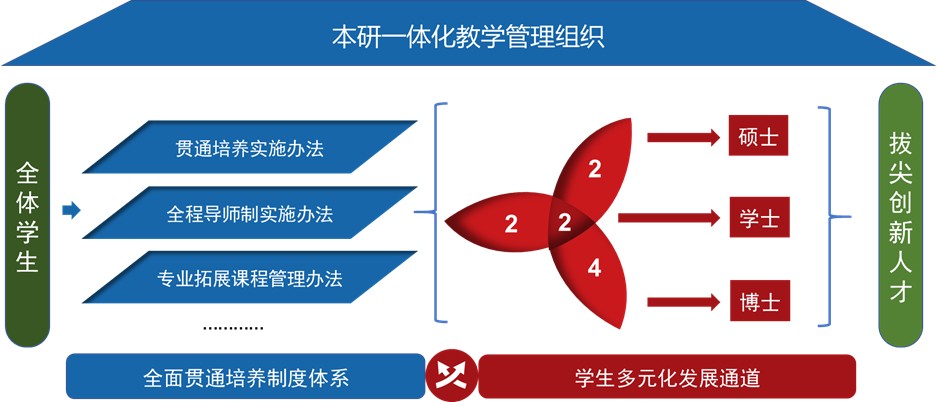

(2)打造“2+2+X”育人管理模式,重构本研人才培养运行机制

①完善顶层设计统筹本研一体化教学组织:打破以往本研教学管理相对独立局面,2019年起,学校开始由一位校领导同时肩负本、研教学管理重任,成立本研一体化教学委员会、打造本研协同的课程教研组、开发全要素融合的育人平台,实现培养目标、课程体系、师资队伍、教学资源、环节管理等多方面系统协同的顶层设计,推进学科专业一体化建设,促进本研教学在理念、模式、资源、运行等方面的有机衔接与深度融合。

②优化制度体系设置畅通学生多元发展通道:根据全面本研贯通培养工作需要,统筹制定教学管理制度,促进本研教学工作全方位有机衔接和深度融合,形成全面贯通培养制度体系。采用“2+2+X”(X为2或4)学制,对本、硕、博3个阶段的课程学习、科学研究、实践环节、论文写作进行统一安排。第一个“2”是本科第一阶段,完成通识教育和专业引导,奠定厚实基础;第二个“2”是本科第二阶段,同时也是本科与硕、博的重叠期,学生自主进入贯通式培养计划,通过灵活选课机制,跨学科、跨学段修读全校课程,按照本专业教学计划继续本科培养的同时自主选修其他专业课程进行横向学科贯通培养,同时也可选修相关学科领域的研究生高阶课程进行纵向学段贯通培养,使学生可以尽早在自己感兴趣的领域开展深入研究;“X”是硕、博阶段,学生在“2+2”培养阶段获研究生学分达到培养方案要求80%及以上的,研究生入学后即可开题,硕士两年、直博四年毕业。

③完善出口分流政策满足学生多样化选择:全面贯通培养模式支持全体学生的个性化发展出口,完成“2+2”、“2+2+2”、“2+2+4”培养计划,符合相应授予学位条件的学生可分别获得学士、硕士、博士学位。对于“2+2”培养阶段结束后选择毕业的学生,其修读的跨学科课程或提前修读的研究生课程学分可认定为所选本科专业培养方案中课程学分,满足学生多样化发展路径选择。

图2 全面本研贯通模式的教学管理组织

(3)锻造“3+3”全程育人导师队伍,建设长周期教学相长发展生态

①建立全过程覆盖的本研导师配备机制:为增强学生的归属感和导师的责任感,自2018年开始,学校依据“全覆盖、全过程、强投入”的工作思路,按照生均1000元标准,每年投入1400余万元,组建起由10位院士领衔,1600余位专任教师组成的全程导师队伍,从本科阶段开始为全体学生配备导师,实现了本研一体化的导师配备。

②打造不断更新的高水平导师团队:实施学术潜力优先的破格遴选机制,面向各领域取得突破性学术成果的副教授、讲师开放博士(硕士)研究生导师资格,激活导师队伍创新内生动力。制定校外导师聘任管理办法,将政府机构、企事业单位、科研院所中具有行业影响力和实践指导力的管理负责人和专业技术人员纳入校外导师团队,拓宽学生的学术视野与就业渠道,提升校企协同育人成效。

③构建“3+3”导师团队协同育人机制:校内导师负责全学段的学术引导,为学生制定个性化发展方案;企业导师全程参与课程教学、实践指导和论文评阅等工作;授课教师主教,班主任、辅导员辅助,多元协力融合育人,服务学生健康成长。

图3 全面本研贯通模式的全程导师育人

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083