地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

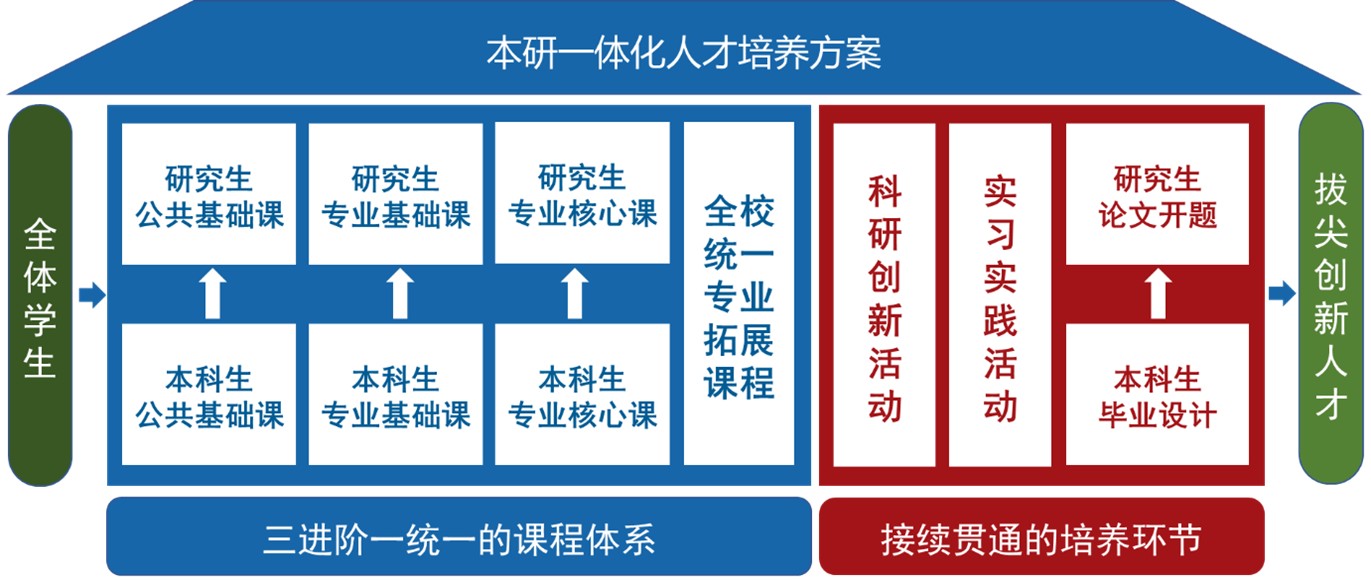

(1)构建“三进阶、一统一”课程体系,优化本研一体化培养方案

坚持“厚基础、宽口径、个性化”,实现本研公共基础课、专业基础课、专业核心课三个模块分层进阶。打破教师面向本研分别开设专业选修课的传统做法,引导教师结合学术专长集中精力开好一门课,创新构建全校本研统一的专业选修课程模块。同时面向科研岗教师、企业导师、国际学者等拓展开课途径,形成包含校企合作、国际前沿等2000余门特色课程,面向全校学生开放,本硕博统排通选。将本研的科研创新和实习实践活动打通,将本科生的毕业设计和研究生开题进行一体化设计,引导学生早进实验室、早进团队,早进课题,实现科研训练有机衔接,形成本研人才培养环节的接续贯通机制。

图1 全面本研贯通模式的一体化人才培养方案

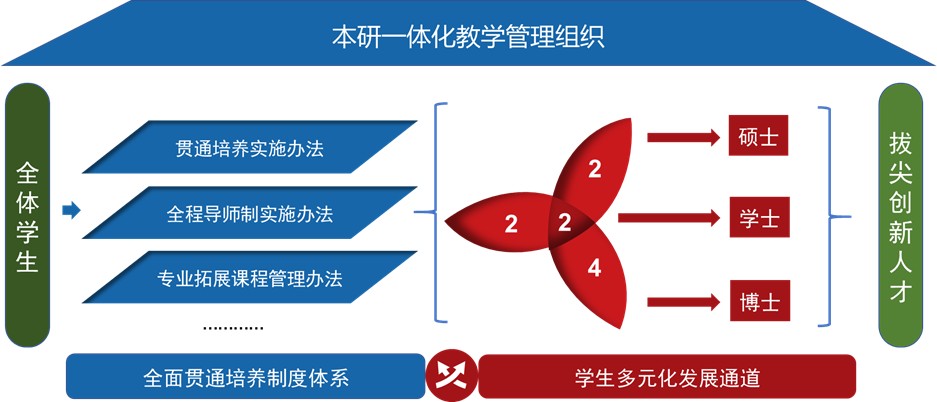

(2)打造“2+2+X”育人管理模式,重构本研人才培养运行机制

学校打破本研教学管理相对独立局面,由同一位校领导统管本研教学,成立一体化教学委员会,开发全要素融合育人平台,完善顶层设计打造本研一体化教学组织。根据全面本研贯通培养工作需要,统筹制定教学管理制度,促进本研教学工作全方位有机衔接和深度融合,形成全面贯通培养制度体系。采用“2+2+X”灵活学制,第一个“2”是本科第一阶段,完成通识教育和专业引导;第二个“2”是本研重叠期,学生跨专业选课进行横向贯通、跨学段选修研究生课程进行纵向贯通;“X”是硕、博阶段,学生在“2+2”阶段获得研究生学分达到培养方案80%及以上的,研究生入学后即可开题,硕士两年、直博四年即可毕业。完成“2+2”、“2+2+2”、“2+2+4”的学生可分别获得学士、硕士、博士学位,通过多样化出口策略满足学生多元发展需要。

图2 全面本研贯通模式的教学管理组织

(3)锻造“3+3”全程育人导师队伍,建设长周期教学相长发展生态

为增强学生的归属感和导师的责任感,学校依据“全覆盖、全过程、强投入”的工作思路,按照生均1000元标准,每年投入1400余万元,从本科阶段开始为全体学生配备导师。实施“项目导师制”,面向各领域取得突破性学术成果的副教授、讲师开放博士(硕士)研究生导师资格,激活导师队伍内生动力。制定校外导师聘任管理办法,强化校外导师职责,使其全程参与学生的培养工作,拓宽学生的学术视野与就业渠道,提升学校产教融合育人水平,打造不断更新的高水平校内外导师团队。校内导师负责全学段的学术引导,为学生制定个性化发展方案;校外导师参与课程教学、实践指导和论文评审等工作;授课教师主教,班主任、辅导员辅助,构建“3+3”导师团队协同育人机制。

图3 全面本研贯通模式的全程导师育人

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083