地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

【成果简介】

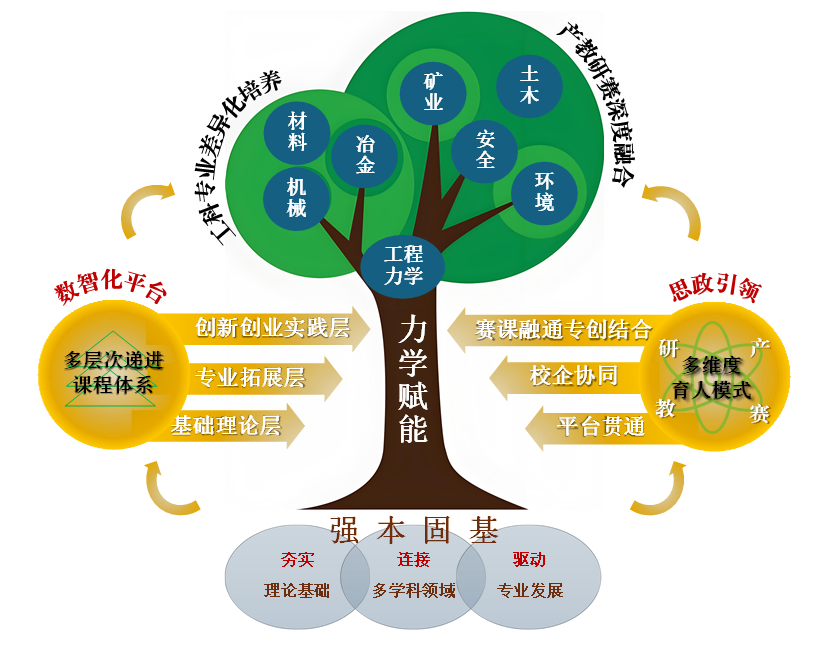

本成果起步于2002年2月蔡美峰任土木与环境工程学院院长期间,提出“强本固基·力学赋能”的力学育人核心思想,经过20余年探索与实践,至2021年2月形成面向矿冶行业的“多层次、多维度融合育人”体系雏形与实践范式。取得成果如下:

(1)以力学深厚基础理论应对矿冶行业转型挑战,确立了适用行业特色高校的“强本固基”思想引领、“力学赋能”交叉融合的基础学科人才培养教育理念;

(2)面向矿业、土木、冶金等专业人才需求能力画像,以“专业导向、能力为本”为牵引,构建了“基础理论—专业拓展—创新创业实践”多层次递进课程体系;

(3)打造“课程—实践—科研—竞赛”一体化平台,构建了课程思政浸润下的产教研赛多维度育人模式,全面提升行业特色高校力学复合型人才培养水平。

图 1 “强本固基·力学赋能” 多层次多维度融合育人体系与实践范式

该成果实施以来,学生培养效果显著提升,近五年本科毕业生深造及在重点领域(矿山开采、钢铁冶金、航空航天、部队国防等)岗位就业比例从2021年88.6%逐年增至2025年94.4%。科创活动参与率超90%,项目完成人直接指导学生获互联网+、挑战杯等国赛金奖及一等奖7项。教学资源方面,建成国家及北京市精品课程3门次,《岩石力学与工程》等精品在线课程选课人数超6万人次,《工程力学》国内累计印刷215万册被200余所高校选用,《工程流体力学(英文版)》国外累计下载超4.4万次。师资方面,获评国家级教学名师1人、全国模范教师1人、宝钢优秀教师4人,获评北京市优秀教学团队。该成果得到教育部力学类专业教指委副主任委员李俊峰为组长的鉴定委员会高度认可,在行业特色高校基础学科人才培养方面处于国内领先水平,已在30余所高校推广,具有重要的推广示范价值。

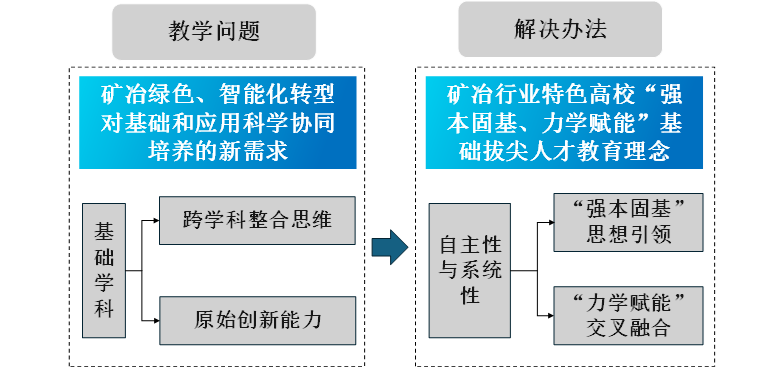

【主要解决的教学问题】

(1)矿冶行业转型发展对基础理论和应用技术协同的新挑战

新时代矿冶行业绿色、智能化转型要求人才培养从应用创新向基础创新转变,基础学科的育人潜力未能充分转化为对新时代矿冶行业变革高质量发展的核心驱动力。

(2)行业多样化与对课程体系适配的新要求

面向矿冶行业上下游全链条转型,人才培养呈现更强的差异化与个性化趋势,尤其在“力学赋能”方面,更需依据专业特色设计有区分度的培养路径。

(3)复合型人才能力培养滞后于行业创新需求

现有课程、实践与学科前沿、产业需求的联动有待加强,专业赋能与创新应用效果不彰,难以满足行业对基础人才日益增长的需求。

【成果解决教学问题的方法】

(1)提出并践行了适用于矿冶行业特色高校的“强本固基·力学赋能”基础学科人才教育理念

①“强本固基”思想引领:面向新时代矿冶行业绿色、智能化转型,强化力学学科师资、课程与科研实践自主性与系统性,驱动学生在解决复杂矿冶工程问题中深化理论认知、强化创新基础能力。

②“力学赋能”交叉融合:与矿冶学科群深度融合、相互支撑,主动、系统地融入矿冶行业基础学科人才培养全过程。将人才培养的起点从满足当前岗位技能前移至基础创新,激发力学基础理论驱动前沿创新。

图 2 “强本固基·力学赋能”教育理念的提出

(2)聚焦不同工科专业差异,构建多层次课程体系,实现差异化培养

面向矿业、土木、冶金等专业能力画像,构建“基础理论—专业拓展—创新创业实践”三层递进体系。

①基础理论层:按“专业导向、能力为本”实施分层教学,以“模块化教学+个性化考核”支撑差异化培养。

②专业拓展层:开设校级共享拓展课,实行“基础—拓展—能力”三模块,采用混合式教学、翻转研讨、仿真模拟与项目驱动,按专业定制任务,促进跨学科融通与能力跃迁。

③创新创业实践层:以真实工程问题牵引,跨学科自由组队;依据国家级科创赛事标准反向设计目标与任务,形成“创意—原型—测试—商业/专利”闭环,打通“学—用—创”。

在多层次课程体系中,系统重构课程资源与活动,推广翻转、项目、研讨等多元课堂,实现线上线下混合式教学。建立以“过程—能力—价值”为核心的三维评价体系,形成视频微课、案例库、题库与实验指导等模块化资源,面向校内外开放共享。

图 3 多层次递进课程新体系及不同专业的差异化需求

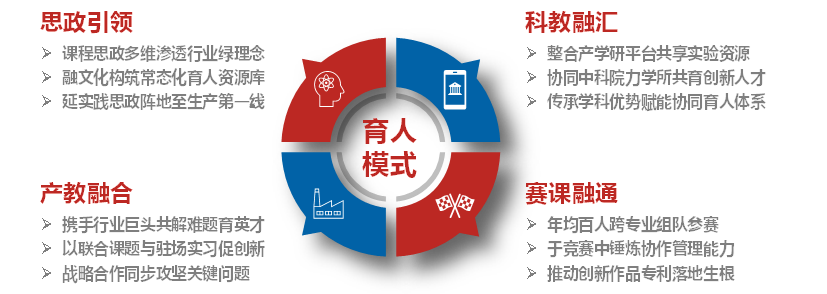

(3) 深化产教研赛融合,构建多维度协同育人平台,提升人才培养水平

在北京科技大学钢铁特色思政浸润下,打造“课程—实践—科研—竞赛”一体化平台,系统增强工程与科研能力。

①思政引领:课程思政多角度渗透行业使命与绿色理念,文化融汇构筑常态化育人资源,行业实践延伸思政阵地至生产创新一线,提升学生利用基础理论解决矿冶工程问题的热情。

②科教融汇:整合校内实验中心、虚拟仿真平台、校外产学研基地与国家/省部级科研平台,高效共享大科学装置与开放实验资源;与中科院力学所开展“科教融汇”协同育人,传承力学学科优势。

③产教融合:与中国五矿、山东能源、宝武资源、山东黄金、中国石化等签订战略合作协议,在联合课题、现场任务与驻场实习中同步解决行业关键问题与开展人才培养。

④赛课融通:鼓励并组织学生跨专业组队参赛,在竞赛实践中实现学科交叉、团队协作与项目管理训练,促进作品、专利与原型落地。

图 4 多维度育人新模式

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083