地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

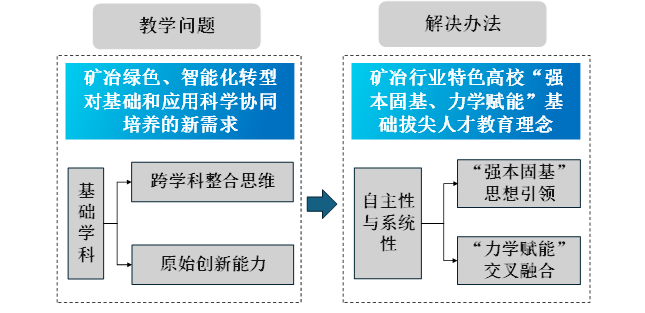

成果解决教学问题的方法

(1)提出并践行了适用于矿冶行业特色高校的“强本固基·力学赋能”基础学科人才教育理念

①“强本固基”思想引领:面向新时代矿冶行业绿色、智能化转型,强化力学学科师资、课程与科研实践自主性与系统性,驱动学生在解决复杂矿冶工程问题中深化理论认知、强化创新基础能力。

②“力学赋能”交叉融合:与矿冶学科群深度融合、相互支撑,主动、系统地融入矿冶行业基础学科人才培养全过程。将人才培养的起点从满足当前岗位技能前移至基础创新,激发力学基础理论驱动前沿创新。

(2)聚焦不同工科专业差异,构建多层次课程体系,实现差异化培养

面向矿业、土木、冶金等专业能力画像,构建“基础理论—专业拓展—创新创业实践”三层递进体系。

①基础理论层:按“专业导向、能力为本”实施分层教学,以“模块化教学+个性化考核”支撑差异化培养。

②专业拓展层:开设校级共享拓展课,实行“基础—拓展—能力”三模块,采用混合式教学、翻转研讨、仿真模拟与项目驱动,按专业定制任务,促进跨学科融通与能力跃迁。

③创新创业实践层:以真实工程问题牵引,跨学科自由组队;依据国家级科创赛事标准反向设计目标与任务,形成“创意—原型—测试—商业/专利”闭环,打通“学—用—创”。

在多层次课程体系中,系统重构课程资源与活动,推广翻转、项目、研讨等多元课堂,实现线上线下混合式教学。建立以“过程—能力—价值”为核心的三维评价体系,形成视频微课、案例库、题库与实验指导等模块化资源,面向校内外开放共享。

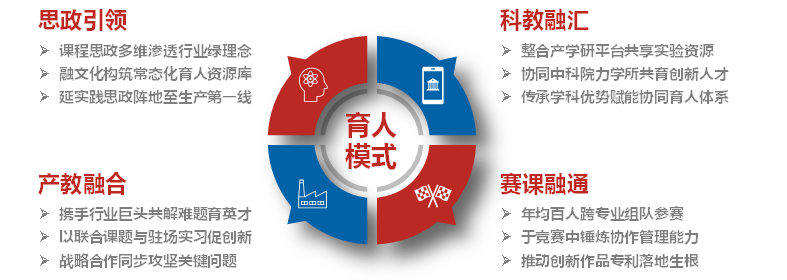

(3) 深化产教研赛融合,构建多维度协同育人平台,提升人才培养水平

在北京科技大学钢铁特色思政浸润下,打造“课程—实践—科研—竞赛”一体化平台,系统增强工程与科研能力。

①思政引领:课程思政多角度渗透行业使命与绿色理念,文化融汇构筑常态化育人资源,行业实践延伸思政阵地至生产创新一线,提升学生利用基础理论解决矿冶工程问题的热情。

②科教融汇:整合校内实验中心、虚拟仿真平台、校外产学研基地与国家/省部级科研平台,高效共享大科学装置与开放实验资源;与中科院力学所开展“科教融汇”协同育人,传承力学学科优势。

③产教融合:与中国五矿、山东能源、宝武资源、山东黄金、中国石化等签订战略合作协议,在联合课题、现场任务与驻场实习中同步解决行业关键问题与开展人才培养。

④赛课融通:鼓励并组织学生跨专业组队参赛,在竞赛实践中实现学科交叉、团队协作与项目管理训练,促进作品、专利与原型落地。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083