地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

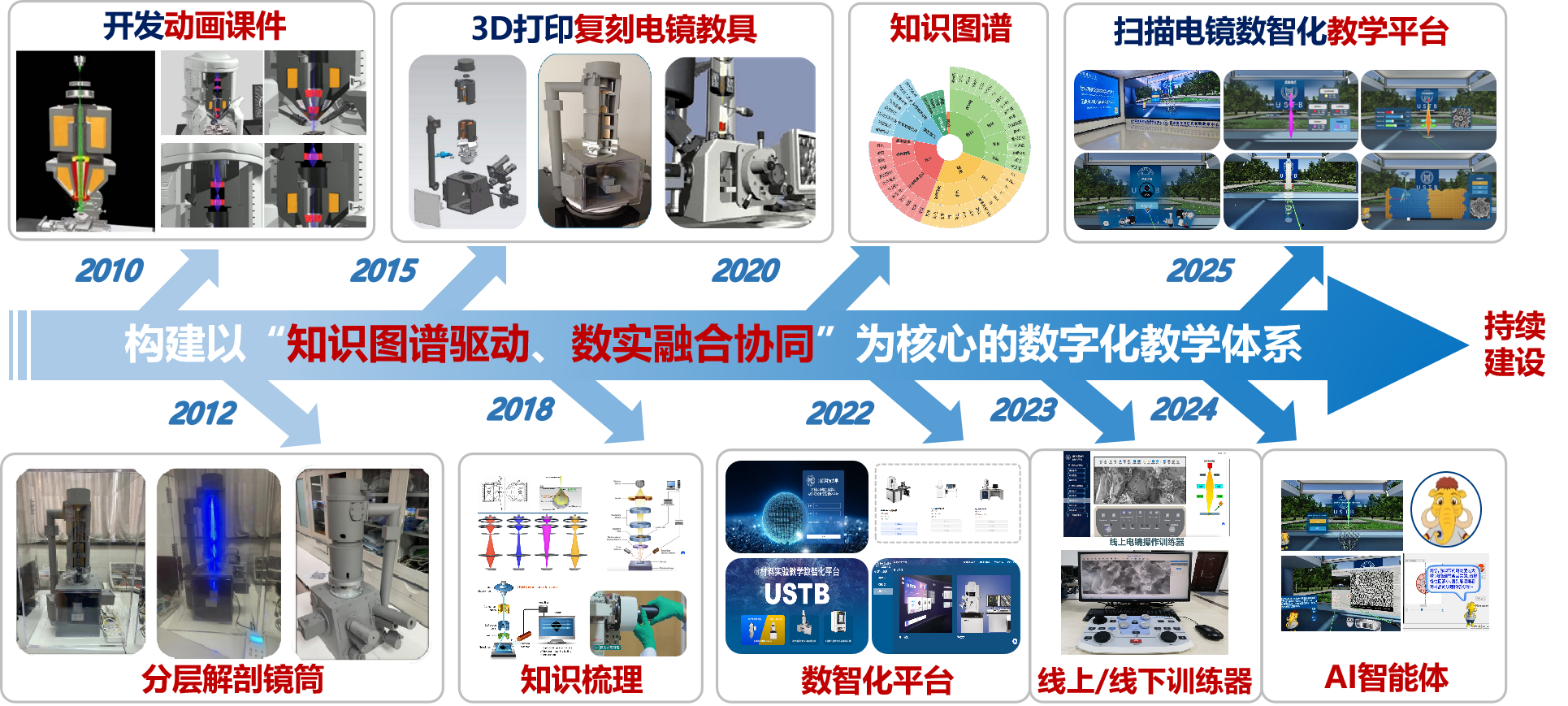

北京科技大学作为我国材料类人才培养的重要基地,始终重视教育教学改革,先后获得2001年、2014年和2022年三项国家级教学成果一等奖。为充分发挥大型仪器设备对于高水平本科人才培养的重要作用,攻克扫描电镜(简称“电镜”)等大型仪器实验教学面临的挑战,自2010年起,聚焦扫描电镜实验教学的痛点问题,率先探索扫描电镜实验教学数字化之路。在电镜行业巨头的支持下,2010年开发电镜光路Flash课件,展示电镜成像原理;2015年,剖切报废电镜,展示电镜结构;2018年,采用3D打印技术实现了电镜模型复刻,基于此2019年制作了可拆装教具;自2020年开始,系统梳理电镜知识图谱,递进实现了沉浸式VR、线上/线下训练、远程操控和过程评价考核系统,多维协同构建了以“知识图谱驱动、数实融合协同”为核心的数字化教学体系,形成了“一核多措、二元驱动、三体并举、四维联动”的电镜教学新范式。这一成果对于破解“复杂难讲、抽象难学、实践难练、成效难评”等电镜教学突出问题取得了显著成效,为我国大型仪器实验教学的数字化转型提供了可复制、可推广的创新范式。

自2010年起,通过开发电镜光路Flash课件、剖切报废电镜、制作3D打印电镜教具、知识图谱,及沉浸式VR、线上/线下训练、远程操控和过程评价考核系统,多维协同构建了“一核多措、二元驱动、三体并举、四维联动”的电镜教学新范式

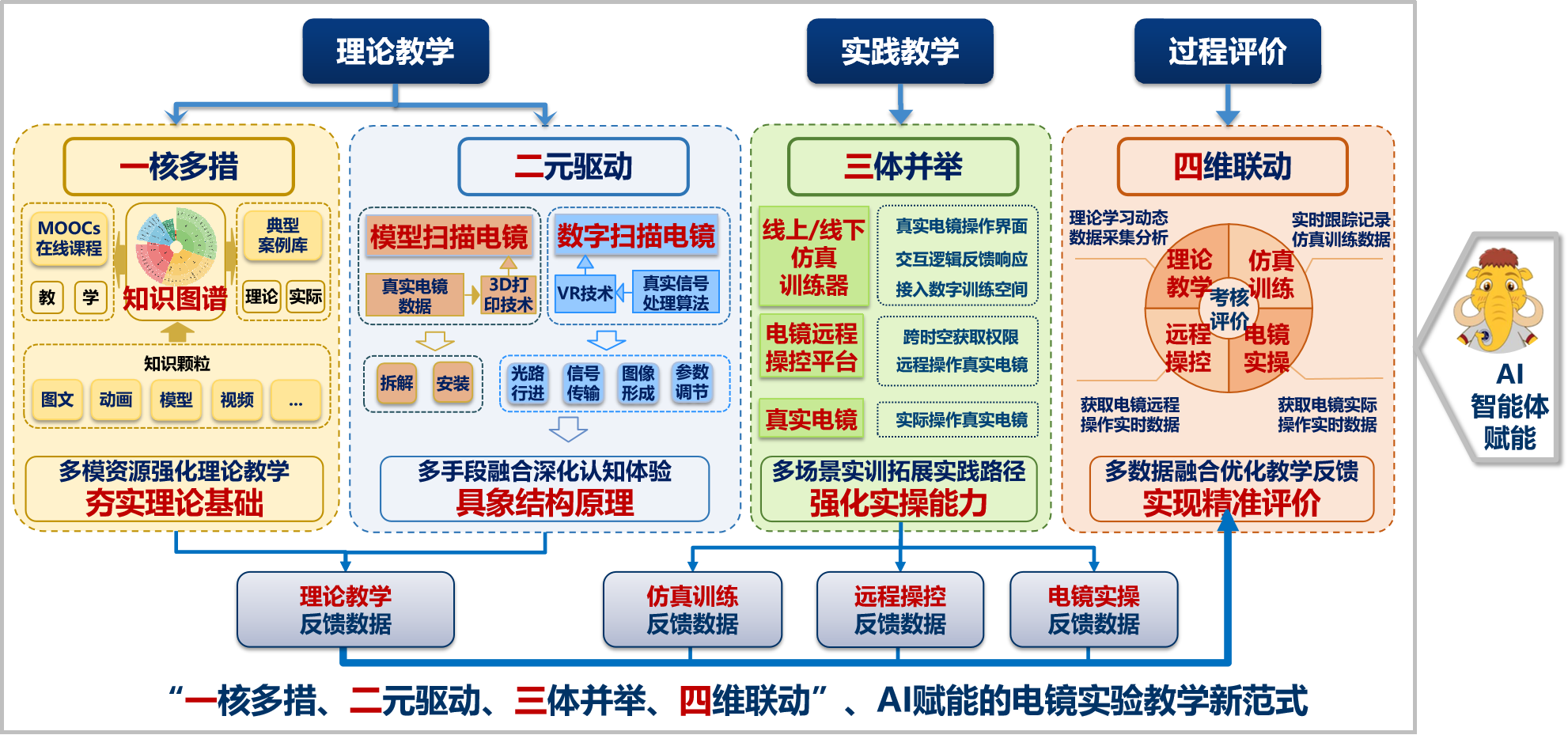

通过理论教学、实践教学和过程评价构建了“一核多措、二元驱动、三体并举、四维联动”、AI赋能的电镜实验教学新范式

一核多措夯实理论基础。针对电镜理论知识庞杂抽象、理解困难等问题,构建以知识图谱为核心的多模融合教学体系,融合图文、动画、模型与视频等资源,实现理论内容结构化与可视化,提升教学直观性与学生理解力,夯实理论基础。

二元驱动具象结构原理。针对电镜结构复杂、原理抽象的教学瓶颈,采用3D打印技术复刻出“模型扫描电镜”,学生可通过拆装部件直观了解设备结构;采用VR技术开发出可交互沉浸式“数字扫描电镜”,可视化呈现运行原理与成像过程,二元驱动具象结构原理。

三体并举强化实践能力。针对电镜设备稀缺、实操训练不足等问题,构建由线上/线下仿真训练器、远程操控平台和电镜实际操作构成的实训体系,精准复现真实操作界面与反馈机制,实现虚实结合、递进培养,显著提升学生的实践动手与综合操作能力。

四维联动实现精准评价。针对教学监测不足、反馈滞后和评价单一等问题,构建涵盖“理论—仿真—远程—实操”的四维全过程数据体系,研发导学智能体实时分析学习行为、识别薄弱环节并生成个性化改进建议,实现从终结性向过程性、智能化评价转变,显著提升教学反馈与学习成效。

成果已应用于我校材料、冶金等专业,服务学生8000余人次,运行84000余机时。承担教改项目23项(国家级2项、省部级4项);获评国家级一流本科课程1项(已公示),教育部优秀案例、创新实验室等荣誉;教师获评国家级、省部级教学荣誉14项;学生获评北京市优秀本科毕业论文21篇,在各级国家级比赛中获奖337人次,其中一等奖55人次;获得中国授权发明专利3项、软件著作权2项;获评校级教学成果奖15项,其中特等奖6项。成果已推广至34所高校,并与5所高校开展远程实验教学试验,国内外42所高校前来交流。

成果解决了以下主要教学问题:

①理论基础难夯实。知识点庞杂抽象,学生理解困难。

②结构原理难具象。电镜结构复杂与运行原理难以呈现,学生缺乏直观认知。

③实践能力难培养。设备昂贵稀少,学生实操机会有限,动手能力培养不足。

④过程评价难实现。评价方式单一,依赖终结性报告,缺乏过程反馈与引导。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083