地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

(1)打破传统学科壁垒与专业界限,推进学科体系革新。为主动应对新一轮科技革命与产业变革引发的学科交叉格局重构,破解纳米科技高度交叉特性对人才培养提出的新挑战,创办全国首批“纳米材料与技术”国家战略性新兴产业本科专业,先后入选北京市教委“双培计划”和“国家一流本科专业”。建设“纳米材料与器件物理学”北京市重点交叉学科与“纳米科学与工程”自主设置交叉学科,完善本硕博全链条培养。引育并举,建成一支结构合理、教研能力突出的高水平交叉学科师资队伍。搭建高水平教研人才培养平台,整合资源成立前沿交叉科学技术研究院、未来技术学院,聚焦集成电路、未来能源、人工智能等重大领域,深化国家重大需求和关键核心技术攻关与人才培养目标的深度绑定。

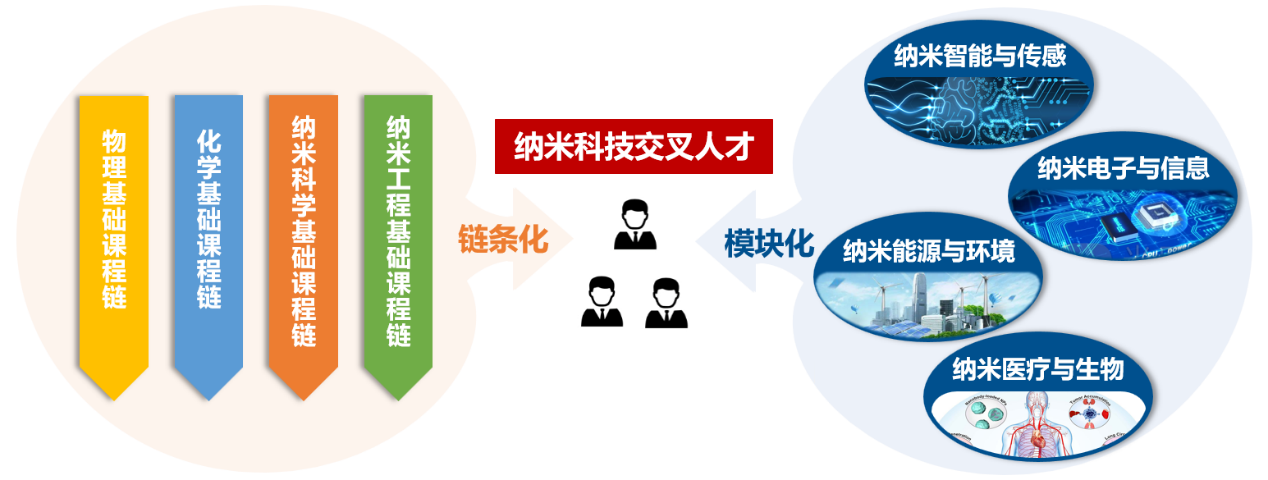

(2)打造纳米特色课程与教材体系,创新交叉人才培养范式。坚持理论-实践-工程一体化教学,构建了“四纵牵引、四横并行”国家战略需求导向的多维度学科交叉融合的课程体系,完备物理、化学、纳米科学、工程实践等“四纵”理论链条化基础课程,聚焦“四个面向”,部署纳米+智能传感、电子信息、能源环境、医疗生物等“四横”新兴战略领域模块化重点课程,形成链条化、模块化课程体系架构,强化跨学科知识融合。建设了国家级“纳米材料与技术”教材体系,组织11所领域知名高校,打造自主知识体系、专业性强、守正创新的我国首套“纳米材料与技术”专业教材范本,截至目前已有15本全面投入教学使用,获批教育部“十四五”战略性新兴领域教材。首创了纳米科学与工程本博贯通八年制试验班,突破分立培养环节制约,制定开展《前沿交叉创新实践训练》,全学段覆盖实践项目,突破传统实践教学中环节碎片化的局限。

(3)创新教学-科研联合育人模式,深化未来科技领军人才培养。坚持“思政引领、一生多师、强化实践”的育人机制,组建由多学科知名教授构成的模块化导师团队,打破单一学科导师的视野局限,以国家重大科研任务为牵引,激发前瞻性科研兴趣。强化实战训练,融合国家级创新创业竞赛,构建研赛融合的闭环机制。挖掘高水平学术平台作用,依托新金属材料全国重点实验室、后摩尔时代芯片关键新材料与器件教育部重点实验室等20余个国家级、省部级科研平台与教育部功能性纳器件基础与应用国际化引智基地,搭建多领域覆盖的前沿基础研究平台,自主建设了广州绿氢装备智能制造中心、昌平半导体芯片制造中心等产业级实践教学基地,形成“基础理论-综合实验-科研实训”全链条育人载体,强化从理论知识到工程实践的转化能力,着力破解理论与工程应用能力贯穿式培养的难题。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083