地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

(一)成果简介

本成果基于新工科建设视角,结合工程训练教学特点和我校钢铁行业特色,以“钢铁铸魂 虚实融通”为总体思路,通过强化工程训练“精神塑造和文化传承”功能、构建“虚实融通”新场景、“分层递进”新体系和“产教融合”新生态,为工程训练实践教学在新工科背景下的创新发展指明了方向、提供了遵循。

1.“铸魂育人”新维度:三个面向提升工程训练新格局

一是面向“精神塑造与文化传承”。以“课程思政”为抓手,凝练思政元素、建设文化传承基地、开展课程思政教育。二是面向“卓越工程人才培养”。结合卓越工程人才培养特有背景,开设虚拟仿真课、荣誉课、慕课、产学合作课等特色课程。三是面向“社会服务”。聚焦“钢铁是怎样炼成的”“木工、激光、3D打印”“电子类文创作品”等主题,系列化开展科普活动,打造“i-工程”科普教育特色品牌。

图1. 工程训练“铸魂育人”新维度

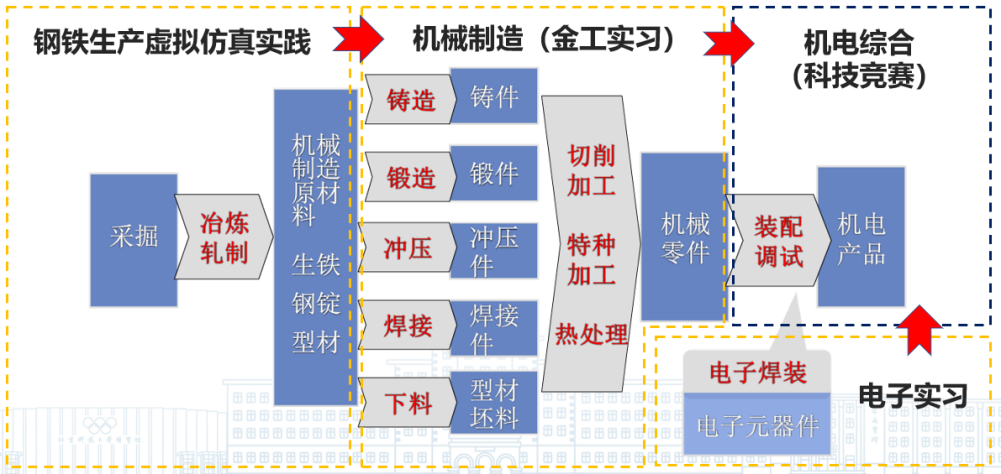

2.“虚实融通”新场景:横纵融通线上线下拓展工程训练新空间

一是“横向融通”构建产品制造全流程系统。打通钢铁生产虚拟仿真实践与传统工程训练系统,打造“钢铁-金工-电子-机电”四位一体产品制造流程体系。二是“纵向融通”强化虚实结合教学模式。基于虚拟仿真平台实践教学经验,在金工和电子实习教学中推广应用虚实结合教学模式。三是“线上线下融通”拓展工程训练教学空间。虚拟平台建设基于B/S架构的线上资源,金工基地推出《金工实习》在线直播教学,电子基地则基于慕课开展线上线下混合式电子实习教学。

图2.产品制造全流程工训系统

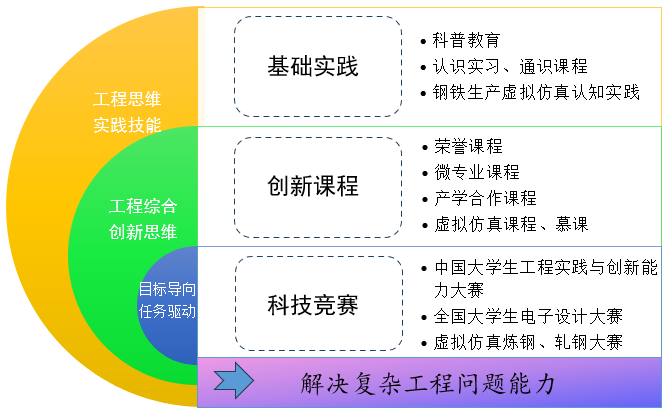

3.“分层递进”新体系:重构课程体系打造工程训练新形态

第一层“基础实践”夯实基础。旨在使学生了解工程技术发展历程及工业生产过程与环境的相关知识,同时掌握基本的仪器、设备、工具等的使用方法以及相关工艺操作基本技能。第二层“创新课程”适应发展。旨在适应卓越工程人才培养的创新发展新要求,动态灵活地开设新课程或在实践教学中引入新元素。第三层“科技竞赛”引领创新。旨在为学生的创意、创新与创业实践活动提供全方位支持平台,重在培养学生的创新意识与能力。

图3.工程训练“分层递进”课程体系

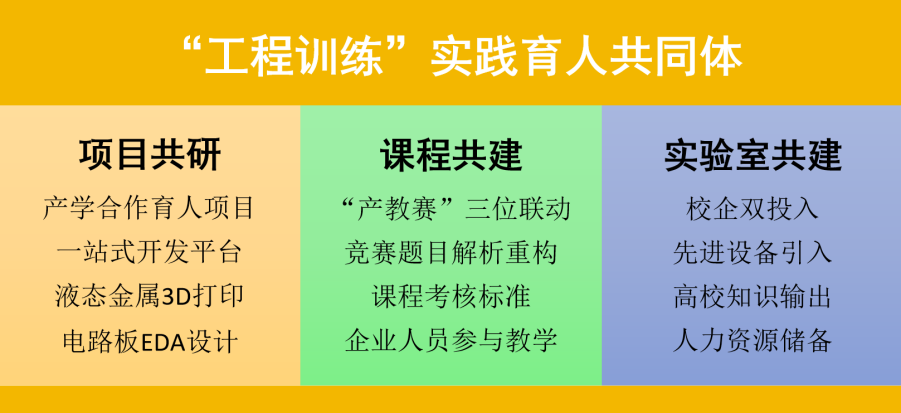

4.“产教融合”新生态:构建工程训练实践育人共同体

通过“项目共研、课程共建、实验室共建”,打造工程训练实践育人共同体。一是利用“校-企-行”服务平台,强化项目共研。与阿里、华为、百度等头部企业共同开展产学合作协同育人项目。二是以科技竞赛为桥梁,开展“产赛教”三位联动课程建设。将企业包含领先技术的竞赛题目进行解析重构作为课程内容,以竞赛题目评分准则为课程考核标准,形成“产赛教”三位联动课程。三是校企双投入,共建联合实验室。减轻设备不断更新带来的资金耗费,保持实验室设备和技术的先进性和前沿性。

图4.工程训练“产教融合”育人共同体

(二)主要解决的教学问题

1. 新工科建设背景下,工程训练发展如何定位?

原有工程训练体系过分强调其为理论课服务的功能,没有从素质和能力培养的总目标中定义自己的角色,更没有体现学校行业特色和“钢铁精神”内核。教学评价过度依赖工件精度等量化指标,忽视团队协作、工程伦理、劳动价值观等软性素质。

2. 传统工程训练教学偏于碎片化,缺乏系统化。

传统工程训练常按金属加工、电子装配等单一模块设置课程,缺乏“原材料-零件加工-系统集成-产品迭代”的全流程训练,没有充分利用钢铁生产系统作为实践教学载体,不利于学生建立“大工程观”,导致解决复杂工程问题时思维碎片化。

3. 在卓越工程人才培养模式的快速更新迭代中,工程训练课程体系和教学模式如何跟上新时代发展步伐?

“教师演示+学生模仿”的填鸭式教学仍占主流,项目制、翻转课堂等创新模式普及率不足。工程训练实践形式出现多元化趋势,但对其课程体系和教学模式的传统认知局限了工程训练的创新发展。

4. “产教融合”如何在工程训练实践教学中发挥作用?

工程训练实践在技术水平和工程理念上落后于产业发展,企业参与工程训练不够深入,真实产业案例转化率低。“产教融合”发展较慢,不能适应现代卓越工程人才培养要求。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083