地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

1. 成果简介及主要解决的教学问题

北科大发挥工科优势,结合农业教研工作实践性与地域性强的特征,联合全国7家优势单位,以提高服务国家重大战略需求的能力为主线,成功开展了“数智技术+实战平台”双轮驱动的“新农科”研究生培养模式改革与创新(图1)。主要成果如下:

(1)探索“乘势学科交叉、赋能传统农业”的学科发展路径

凝聚计算机、自动化、机械、生物等多学科优势力量,在传统农学知识体系中整合人工智能、大数据、生物技术等前沿科技,打破知识壁垒,打造4个“新农科”核心教学模块,增设10门“智能+”跨学科课程,重构交叉融合的学科体系,在22家高校形成示范引领效应,得到《全国教育新闻联播》专题报道。

(2)创建“创新基地支撑、产教深度融合”的实战实训体系

依托覆盖全国主要生态区的农业试验站,建设29个“研究生创新实战基地”并引入农业物联网系统和农田智能管控平台,构建“农业数智创新基地”协作网,为引导研究生扎根一线、了解农情等提供实战平台;指导研究生参与重大科研项目、派驻企业实习以及参加创新创业大赛,丰富实战场景,提升研究生准确识别并系统解决农业农村问题、服务经济社会发展的能力。

(3)打造“教育科技互驱、人才产业共兴”的四链耦合运行机制

以重塑组织机构为耦合载体、优化师资队伍为耦合支撑、革新运行体制为长效机制,推动成立北科大现代农学院,构建 “新农科”建设联合体,主办“新农科”发展论坛和全国性农业学术大会,创办国际综合性期刊Originality(《原创》),打造教育链、创新链、人才链、产业链等四链深度耦合运行机制,形成“教育支撑科技发展、科技驱动人才升级、人才反哺产业振兴”的闭环模式。

2. 主要解决的教学问题:

(1)如何通过工科赋能挖掘“新农科”建设的增长点?

(2)如何提高“新农科”人才解决复杂农业农村问题、服务经济社会发展的能力?

(3)如何打造工科院校在农业领域教育科技人才一体化发展的机制?

3. 解决教学问题的主要方法

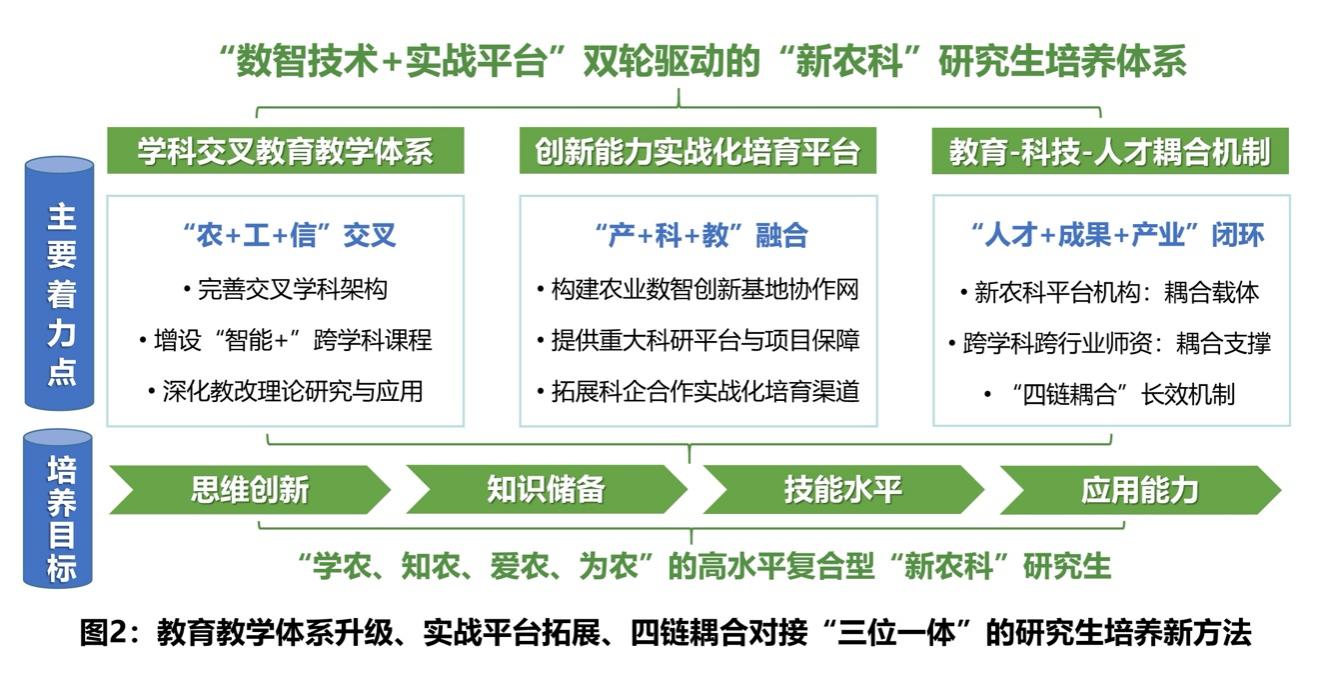

历经12年探索和实践,成功构建“教育体系升级、实战平台拓展、四链耦合对接”的“三位一体”创新方法(图2),打造“农工信”多学科深度交叉融合、“东西南北中”多区域广泛覆盖的研究生培养体系,为“新农科”人才培育提供系统解决方案。

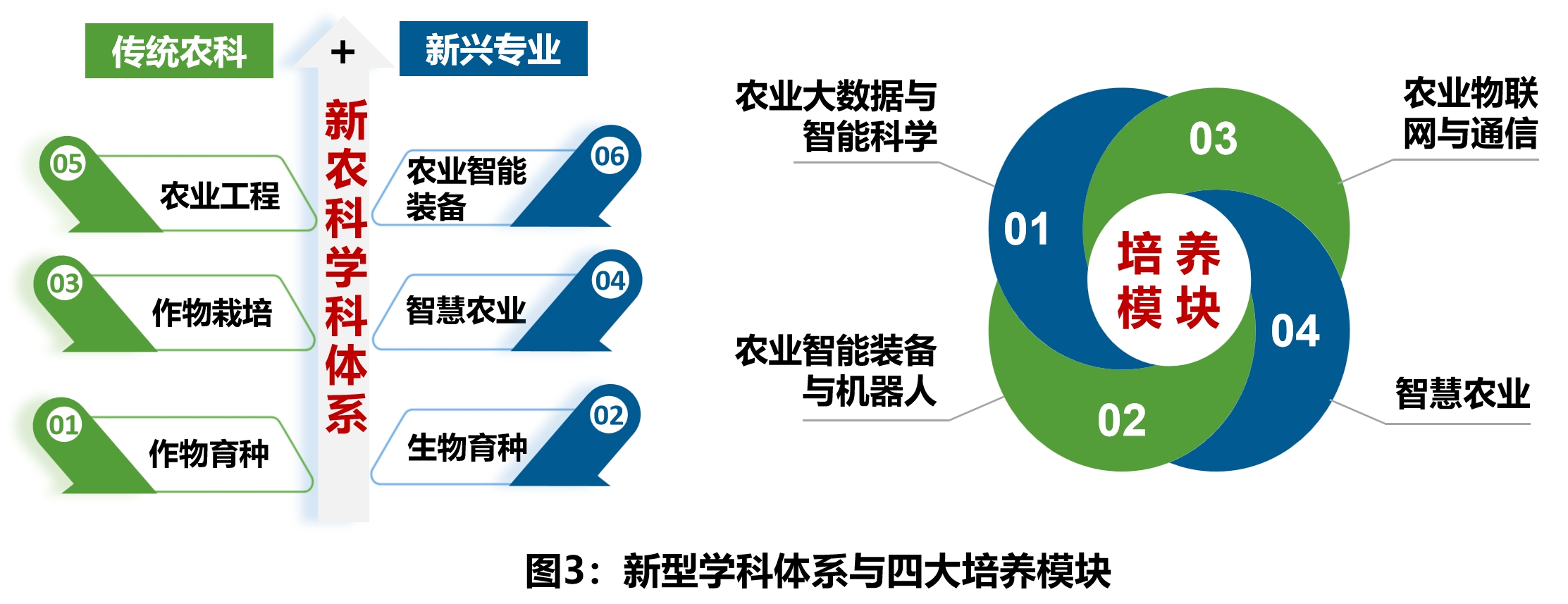

(1)升级学科交叉融合的教育教学体系

完善学科架构:提出学科交叉赋能传统农业的“新农科”发展路径。调动机械智造、大数据等专业的教研力量共建“新农科”,打造“生物育种等新兴专业+作物学等传统专业”贯通式学科体系,新增“农业智能装备与机器人”“智慧农业”等4大培养模块(图3)。

增设跨学科课程:新增作物智能设计等“智能+”跨学科课程10门,线上课程1门;出版《玉米数字化可视化技术》等教材18部;开设Go Beyond国际互联学堂。

深化教改理论研究与应用推广:组织跨学科、跨院校队伍开展“新农科”建设方向和路径研究,承担教改项目13项,发表教改论文12篇,在应用推广中完善“学科交叉赋能农业”的理论与实践范式。

(2)拓展数智农业实战能力培育平台

构建农业数智创新基地协作网:引入农业物联网系统和农田智能管控平台,8家单位共建29个“农业数智创新基地”(图4),形成覆盖我国不同生态区、展现区域发展差异的协作网络,支撑专家跨学科跨基地田间教学、研究生多基地蹲点与实践。

提供重大科研平台与项目保障:依托6个国家级、18个省部级科研平台,研究生参与75项国家级、32项省部级科研项目,带领其开展“四个面向”科研工作。

拓展科企合作实战化培育渠道:建设7个科企合作平台,选派736名研究生实习(图5);邀请389人/次企业专家参与教研活动,指导研究生开展面向生产一线的创新活动,参加省部级及以上创赛获奖179人/次。

(3)建成教育教学、科技创新、人才培养与产业服务的耦合机制

打造“新农科”平台机构:联合4个工科学院,北科大先后成立生物农业研究院、现代农学院。8家联合申报单位在长期合作中形成“新农科”建设联合体,每年召开全国涉农院所工作研讨与推进会。

建设跨学科跨单位跨行业师资队伍:形成院士领衔的154人“农工信”人才梯队,聘请51位行业导师(图6);通过“项目制”研究生培养等模式将产业需要嵌入工作全流程,提升教师“教学+科研+服务”综合能力。

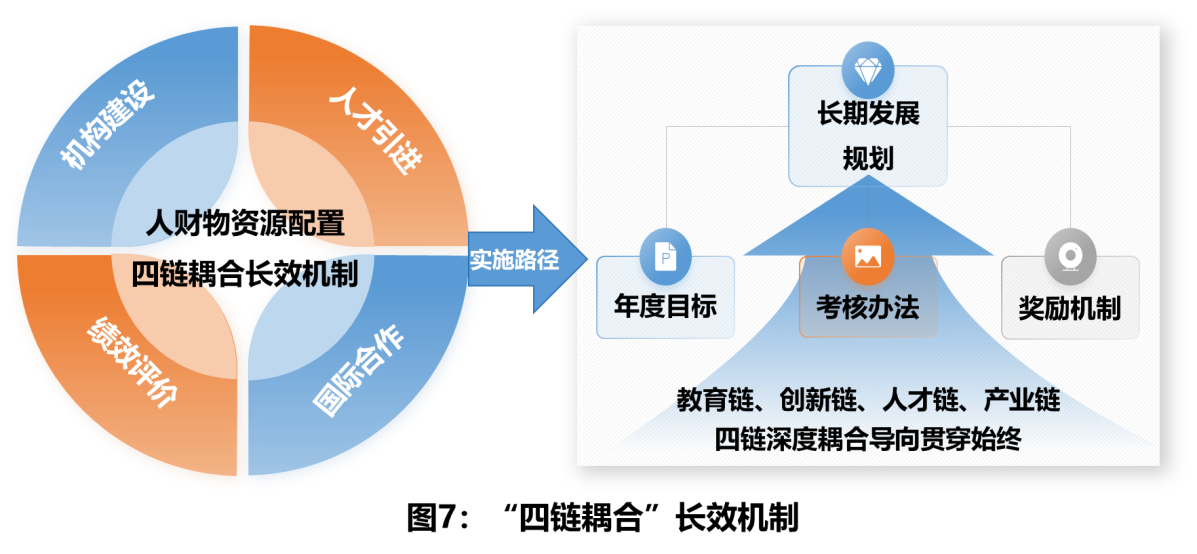

完善四链耦合长效机制:一体推进教育科技人才改革,从五年规划、年度目标、考核办法等制度修订入手,破解教学、科研、人才培养与产业服务板块转换壁垒,形成教育链、创新链、人才链、产业链四链深度耦合的长效机制(图7)。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083