地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果的推广应用效果

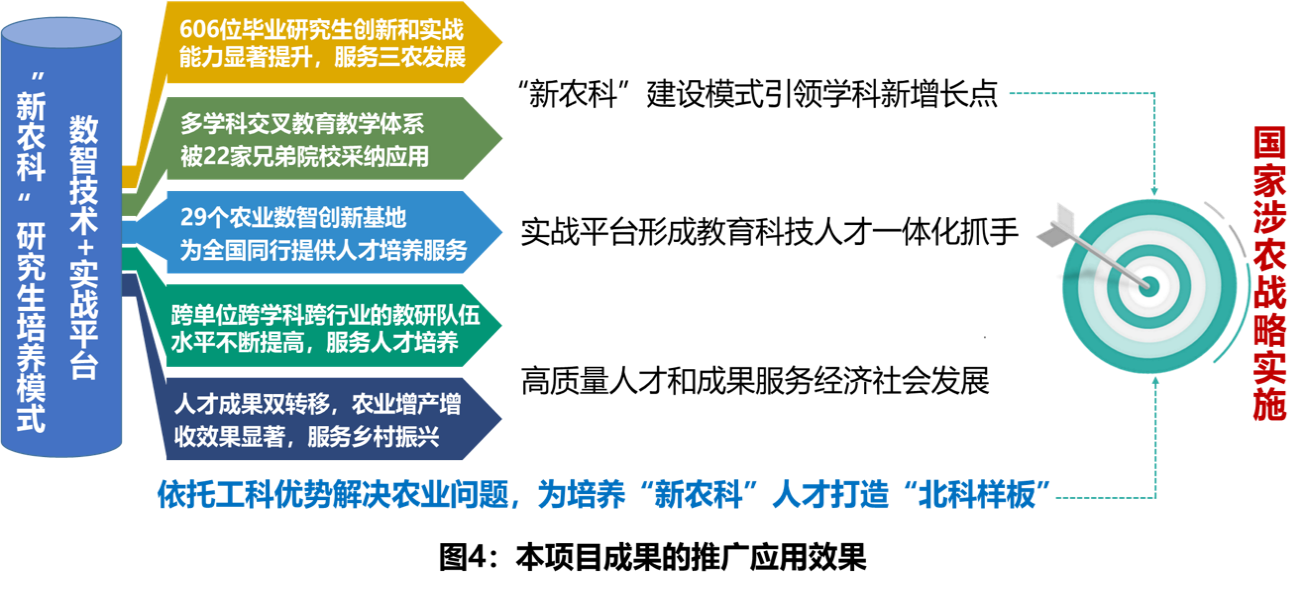

项目在人才培养、教学体系、数智基地、师资队伍和服务地方五个方面成效显著,并在应用中带动“新农科”研究生培养模式持续优化,服务国家涉农战略(图4)。

(1)研究生培养成效显著,打造服务国家战略实施的教研队伍

毕业研究生606人(148名博士和458名硕士),研究生创新和实战能力显著提升。获省部级及以上科研奖励27人/次,创赛奖励179人/次,获国家奖学金28人,获全国高校“百名研究生党员标兵”等荣誉13项;发表论文521篇,授权专利397件。博士生主要就职于高校、科研院所及龙头企业,6人入选“中国科协青年人才托举工程”等;硕士生除继续深造外,36%进入生物农业企业,成为解决农业关键问题的骨干力量。通过引育结合,建立一支154人的跨单位跨学科跨行业的教研队伍,其中包括工程院院士2人,长江学者、杰青、万人领军等国家级人才15人,中原学者、泰山学者等省部级人才14人。

(2)“新农科”发展理念得到推广,引领学科交叉

通过“农工信”多学科交叉,搭建作物学、生物育种、智慧农业等多专业贯通的“新农科”学科体系,打造的“新农科”核心教学模块与课程被22个兄弟院校采纳应用。通过学科架构、课程内容、教学方法等系统性变革,实现农科人才从“单一技能型”向“系统架构型”转换,为农业强国建设提供人才支撑。

(3)创新体制机制,教育科技人才一体化走深走实

24个科研平台、7个科企平台和29个农业数智创新基地的开放共享,为联合申报单位和兄弟院校提供了研究生实战能力锻炼和科研联合攻关平台。北科大现代农学院作为具有鲜明特色的“新农科”机构,为工科院校和综合性大学建设“新农科”提供借鉴。主办的“新农科”发展研讨会、全国涉农学院院长论坛、全国农业学术大会、国际综合性期刊等,构建了“科研平台共享+学术对话互学+人才资源互通”立体式育人体系,形成了教育科技人才一体化发展的抓手。

(4)推动人才成果双转移,服务国家涉农战略

发挥农业数智创新基地的教育科技人才“三位一体”功能,把生物育种、智慧农业和人工智能等前沿技术与“农业物联网”“表型采集机器人”等交叉成果在农业农村生产第一线应用,其中“农业机械自动导航”“玉米新型育繁技术”“玉米新品种培育与应用”等获得国家科技进步奖和技术发明奖4项,带动农业增产、农民增收。师生通过技术培训、田间指导、科普宣传等方式服务地方产业升级,同时培养一批乡土农业科技人才,相关事迹受到《人民日报》《中国教育电视台》等媒体报道,社会影响深远。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083