地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果应用情况及辐射效应

本成果经多年实践检验,成效显著,在高校教育领域形成了良好的示范引领效应,具体如下:

(1)研究生培养成效卓著,赋能了建设行业提质升级

研究生在校期间主导或参与跨学科课题研究,发表高水平论文600余篇(含中科院TOP期刊论文130篇)、授权发明专利120件,获省部级及以上科技与竞赛奖励1609人次,获北京市优秀毕业生172人、北京科技大学优秀硕博士学位论文33篇,在北京科技大学研究生“学术三分钟”演讲比赛中斩获6金7银。党建引领持续强化,近年来学院基层党团组织获校级以上荣誉奖励14项,7人获校优秀共产党员,1人获全国钢铁行业优秀共青团员。

表 1 学院所获三大赛奖励数量表

特等奖(人次) |

一等奖(人次) |

二等奖(人次) |

三等奖(人次) |

总计 |

|

国家级 |

10 |

18 |

34 |

19 |

81 |

省部级 |

23 |

198 |

350 |

523 |

1094 |

校级 |

79 |

89 |

85 |

129 |

382 |

表 2 学院所获学科竞赛奖励数量表

特等奖(人次) |

一等奖(人次) |

二等奖(人次) |

三等奖(人次) |

总计 |

|

国家级 |

6 |

54 |

58 |

87 |

205 |

省部级 |

/ |

117 |

67 |

45 |

229 |

校级 |

44 |

248 |

343 |

277 |

912 |

毕业生高质量充分就业,进入城市建设重点单位工作,活跃于城市更新、智能建造、智慧运维等前沿领域,显著提升了行业创新能力和核心竞争力。2022级博士生团队研发的“城市地下管网智能监测系统”应用于雄安新区建设,实现漏损率下降30%;硕士毕业生主导的“基于AI 的社区碳中和路径优化模型”被北京、杭州等10余个城市采纳,推动区域碳减排15%-20%;2022届博士毕业生付相球参与编制国家标准GB/T 21086《建筑幕墙》,主持国家重点研发计划项目子课题,获中国工程建设标准协会“标准科技创新奖”一等奖;2023届博士毕业生谭晋鹏主持北京市石景山区域创新生态环境建设项目,获“全国建筑结构行业杰出青年”称号。

表 3 学生毕业去向

毕业年份 |

毕业去向落实率 |

重点行业比例 |

国有企业 |

住建局、规划局等与专业相关的机关事业单位 |

2015 |

97.14% |

62.12% |

63.64% |

13.64% |

2016 |

98.85% |

62.67% |

49.33% |

20.00% |

2017 |

98.75% |

61.64% |

32.88% |

16.44% |

2018 |

100.00% |

81.25% |

38.75% |

6.25% |

2019 |

98.85% |

78.46% |

70.77% |

9.23% |

2020 |

96.88% |

74.71% |

59.77% |

16.09% |

2021 |

90.10% |

73.17% |

62.20% |

18.29% |

2022 |

98.25% |

67.01% |

64.95% |

17.53% |

2023 |

99.10% |

50.00% |

58.51% |

28.72% |

2024 |

95.37% |

66.25% |

65.00% |

23.75% |

总计 |

97.23% |

67.45% |

56.70% |

17.40% |

图 11 研究生培养活动及成效

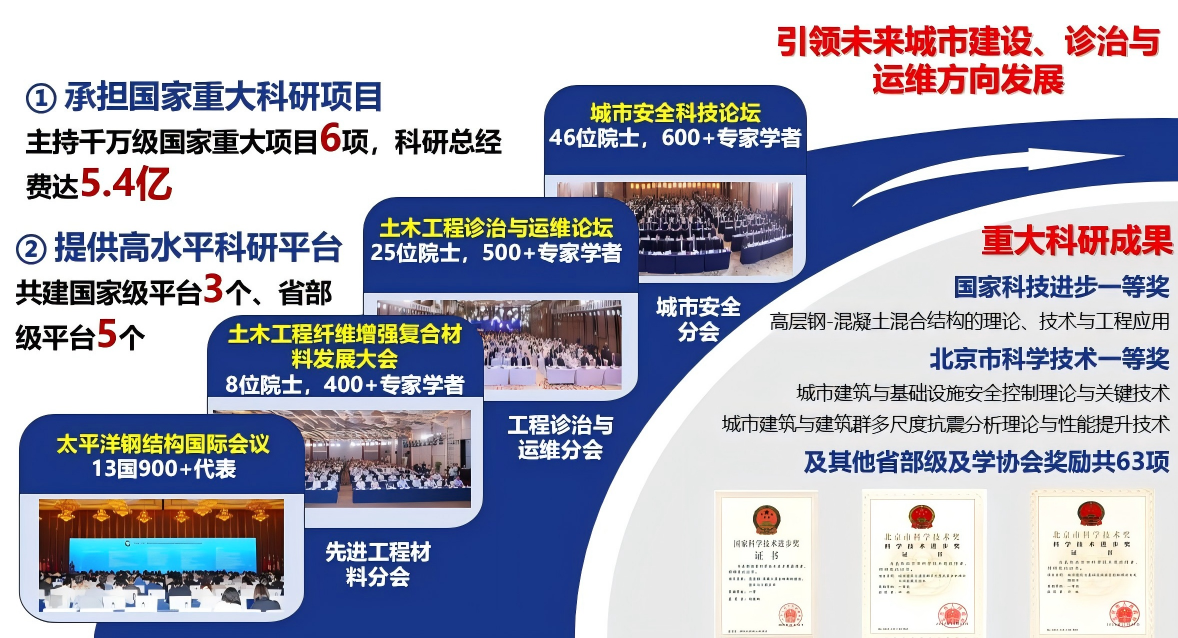

(2)学科建设赋能提质,培育了未来城市发展新兴方向

以国家新型城镇化战略需求为导向,融合土木工程、安全科学与工程、人工智能、自动化控制等多学科资源,培育“工程诊治与运维”“城市安全与防灾”等特色研究方向,支撑我校未来城市学院的建设与发展。团队承担国家自然科学基金重大项目1项、“十四五”重点研发计划项目4项、工程院战略咨询项目7项、百万级课题数十项,纵横向科研经费达5.4亿元,获国家和省部级科技奖项57项。牵头成立中国建筑学会城市安全分会、中国建筑学会工程诊治与运维分会、中国土木工程学会先进工程材料分会、中国工程建设标准化协会纤维复合材料与结构专业委员会等顶尖学协会分支机构4个,共建国家材料服役安全科学中心、住房城乡建设部质量评定工程技术创新中心、城市地下空间工程北京市重点实验室等国家和省部级科研平台8个,打造“城市安全科技论坛”“土木工程诊治与运维论坛”“土木工程纤维增强复合材料发展大会”等高层次品牌学术论坛,教学研究成果在行业内产生广泛影响,为专业建设和学科发展提供坚实支撑。

图 12 人才培养支撑专业建设和学科发展

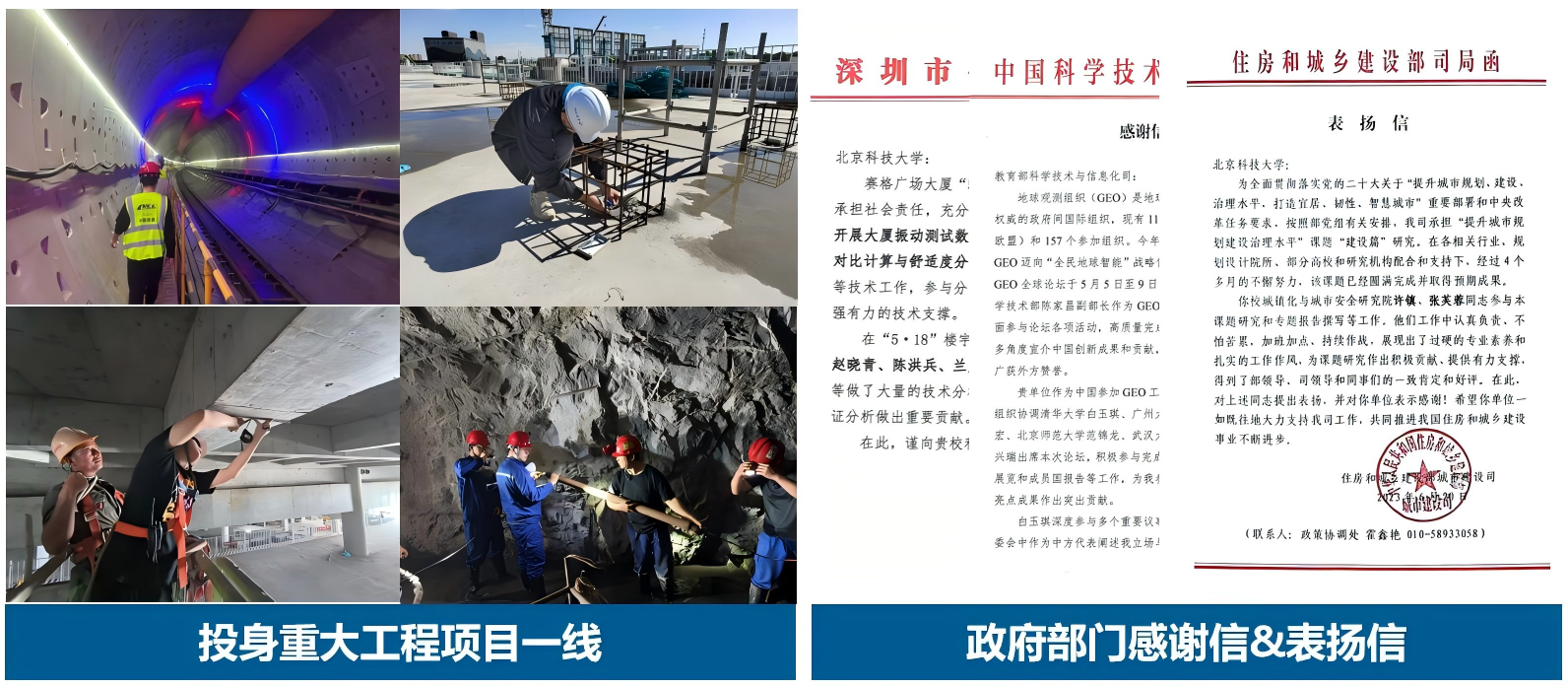

(3)科产教深度融合,推动了人才技术双转移

团队主动响应国家号召,带领研究生积极投身于重大工程建设和突发事件应急响应,开展关键核心技术攻关,推动人才与技术双转移。团队师生深度参与多项国家重大工程项目建设,承担了港珠澳大桥、北京大兴国际机场、北京城市副中心、雄安新区等标志性工程的关键科研攻关任务,承担住建部主导的“提升城市规划建设治理水平”课题研究,参与首都极端天气应对策略研究与制定,为国家发展和城市建设贡献了科研力量。面对深圳赛格大厦晃动事件和“12·11”深圳住宅楼爆炸事故等威胁人民生命财产安全的重大突发事件,团队迅速行动,运用非接触式激光测振、超声检测等手段,为事故调查、结构安全评估和灾后重建提供了关键技术支撑,多次获国家部委和地方政府表彰感谢,为国家的经济社会发展做出了重要贡献。

图 13 培养人才服务于国家重大工程项目获表彰感谢

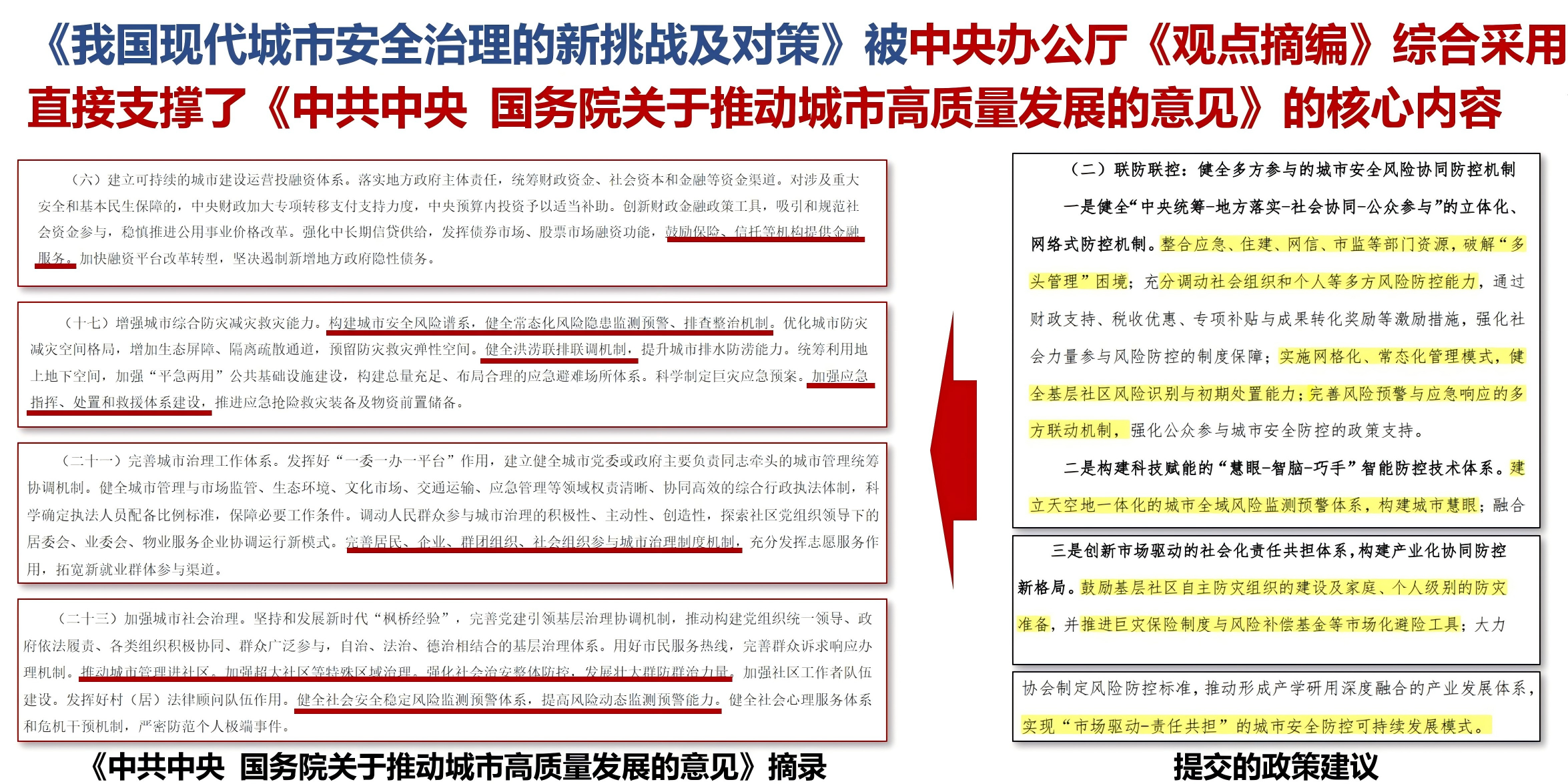

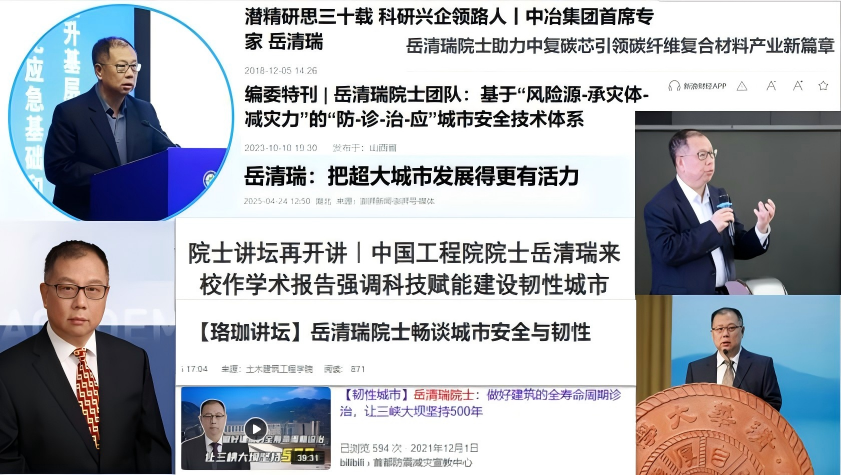

(4)育人理念获全面推广,引领了未来城市人才培养新范式

所构建的未来城市建设、诊治与运维全寿期高层次人才培养新理念、新体系和新模式经多年积累沉淀取得显著成效,累计获教学相关奖项39 项,出版教材19部,承担教改项目30项,发表教改论文19篇。教学模式和人才培养成效获十余位院士高度评价,育人理念被中央办公厅综合采用,直接支撑了《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》的核心内容,被国内外多家权威机构媒体报道,成果被清华、东南、同济等30余所高校学习借鉴。

图 14 丰富的教学交流活动与成果

图 15 育人理念直接支撑了国家城市发展政策文件制定

为积极发挥示范引领作用,主动承担社会责任,团队成员应邀在教育部、科技部、住建部等部委工作会议、行业学术会议和学协会活动等场合做邀请报告200余场,面向国内外知名大学、科研院所和行业领军企业开设公共讲座及授课50余次,深入阐述未来城市人才培养的理念和实践经验,累计听众超15万人次,示范引领效应明显,充分展现了我校在人才培养领域的引领地位和示范效应。

图 16 人才培养理念宣传报道情况

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083