地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

教学改革举措

(1)党建铸魂,激发矿业报国情怀

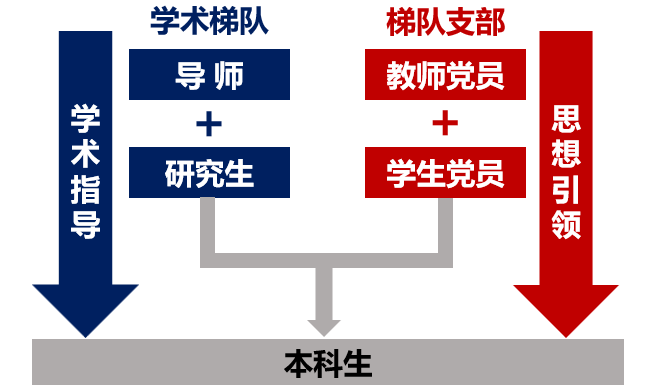

建立了以院士、行业领军人才领衔的绿色采矿、岩石力学与边坡工程、固废资源化等学术梯队党支部,创新构建了以梯队党支部建设引领思政育人的模式。依托梯队导师、梯队研究生,组建“学业导师+人生导师”团队,实现多主体协同育人;导师对本科生“一对一”、研究生对本科生“多对一”落实本科生思想引领,思政教育由第一课堂延伸至第二课堂,浸润于科技创新、学科竞赛、创业训练等环节。激发学生专业热情,树立矿业报国志向。打造“导师全程指导、团队协同育人”双轮驱动的党建引领育人模式,解决思政育人缺少抓手问题。

图2“党建铸魂”建设主线

(2)矿智融合,形成三位一体人才培养体系

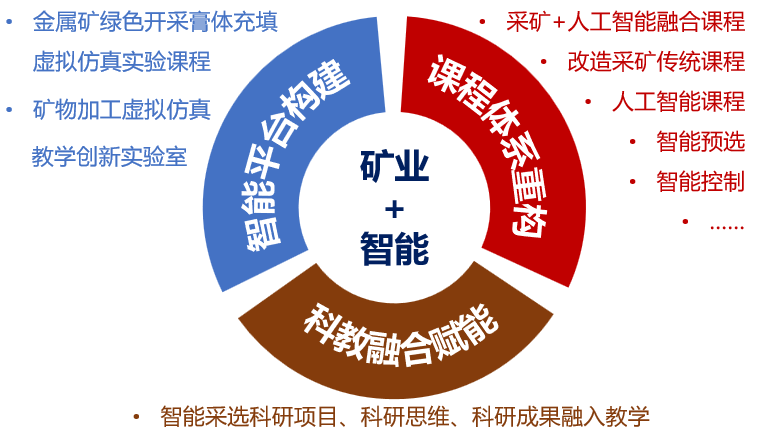

课程体系重构。2018年,北京科技大学在国内率先成立智能采矿创新班,培养方案在保留采矿工程核心课程前提下,不断升级改造采矿传统课程、引入人工智能核心课程、新建采矿+人工智能融合课程。形成了“1.0版本采矿工程专业”→“2.0版本智能采矿创新班”人才培养模式创新方案,其中智能采矿创新班为全国首创,引领国内高校矿业类专业升级改造的方向。矿物加工工程将智能检测与控制等内容纳入课程,设立智能选矿方向,多次修订培养方案,大幅提高智能选矿相关课程学分占比。

智能平台构建。建设“金属矿绿色开采膏体充填虚拟仿真实验课程”北京市虚拟教研室,实现沉浸互动式全景教学体验模式,让学生从听课人变成体验者、参与者;建设矿物加工虚拟仿真教学创新实验室,引入AI+赋能课堂教学,推进混合式教学实践,构建“知识+能力+素质”的立体教学模式,提升课程育人实效。

科教融合赋能。以科研项目、科研思维和科研成果为引领,形成“项目助教学、思路引教学、成果用教学”。以智能采选科研项目为载体,通过“多级分解、多层融入”的方式将资源融入教学体系;将科研过程中的思维方法引入课堂教学,培养学生的科研思维与科研意识;将科研成果应用于教学案例开发,为学生提供更加真实生动的学习案例。

图3 三位一体人才培养体系

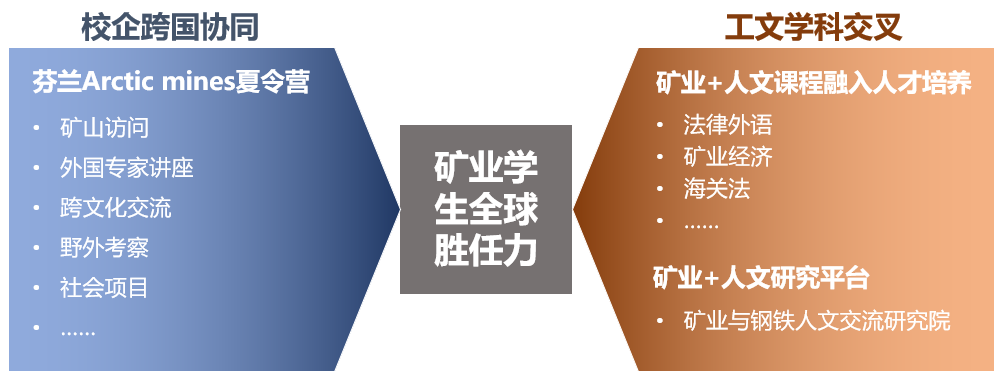

(3)工文汇通,推进国际化复合型矿业人才培养

工文学科交叉。与外国语学院、文法学院等合作建设法律外语、矿业经济、海关法等交叉课程,融入矿业人才培养方案,进一步完善跨学科、跨学院选课机制;与外国语学院共建交叉研究平台“矿业与钢铁人文交流研究院”,常态化研究国际矿业形势、海外矿业投资策略等,强化学生人文素养培育;组织学生参加外国国情认知和文化实践活动,构建“校-社”协同育人机制,促进文化互融。

校企跨国协同。与境外中资企业、所在国顶尖高校合作,实施芬兰Arctic mines夏令营、塞尔维亚矿山实习等项目。通过专家讲座、研讨会、野外考察、矿山访问和社会项目等,进一步提升学生的人文素养水平、跨文化交流能力。

图4“工文汇通”建设主线

通过以上教学改革举措,成果形成三个创新点。

(1)思政育人模式创新:系统构建“导师全程指导、团队协同育人”双轮驱动的党建引领育人模式

通过成立学术梯队党支部,实现了科研团队与支部组织的同构、科研育人与支部建设的互促,在课堂外为思政教育找到了新抓手。结合本科生全程导师制,将本科生纳入学术梯队,进而通过梯队支部活动实现对学生的思想引领,借助学术竞赛、创新创业训练等浸润矿业报国的使命担当,提升学生专业认同感与荣誉感,搭建了“梯队导师-梯队研究生”的人才培养队伍,实现思想引领与学生创新能力提升的相向而行。

(2)“矿业+智能”人才培养体系创新:打造“课程体系重构、智能平台构建、科教融合赋能”三位一体的智能矿业人才培养体系

为应对矿业智能化转型的人才需求,在全国范围内率先创建智能采矿创新班,培养方案深度融合矿业类与人工智能类课程,引领了矿业教育的智能化转型。建设“金属矿绿色开采膏体充填虚拟仿真实验课程”北京市虚拟教研室和矿物加工虚拟仿真教学创新实验室等平台,构建“知识+能力+素质”的立体教学模式,让学生从听课人变成体验者和参与者。将智能采选科研项目融入教学体系,通过科研成果案例教学培养学生的创新意识和智能素养。“课程体系重构、智能平台构建、科教融合赋能”三位一体模式为智能矿业人才培养提供了范例。

(3)国际化复合型矿业人才培养路径创新:探索了“工文学科交叉、校企跨国协同”二维同驱的人才培养路径

在百年大变局加速演进的时代背景下,“矿业出海”已成为必然趋势,培养国际化复合型人才迫在眉睫。进行矿业人才培养方案修订,完善跨学科、跨学院选课机制,增设矿业经济、法律外语等交叉课程;通过建设“矿业与钢铁人文交流研究院”交叉研究平台,提高学生的人文素养水平;组织学生参加芬兰夏令营等项目,促进文化互融,实现校企跨国协同培养。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083