地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

1.成果简介

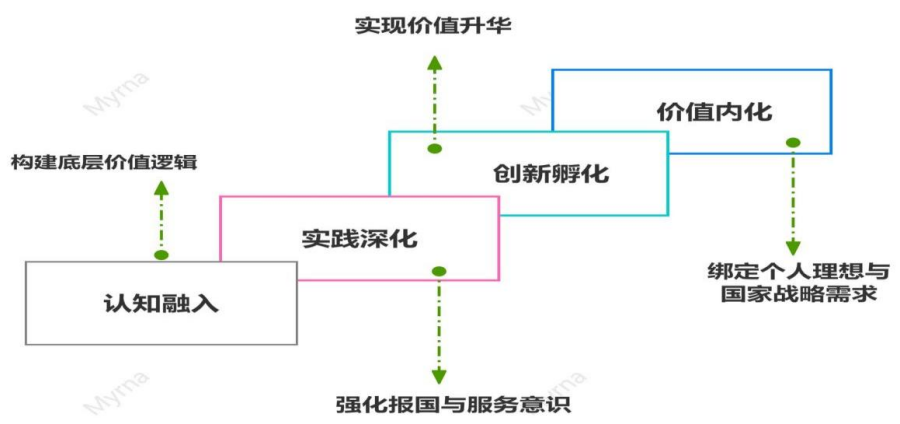

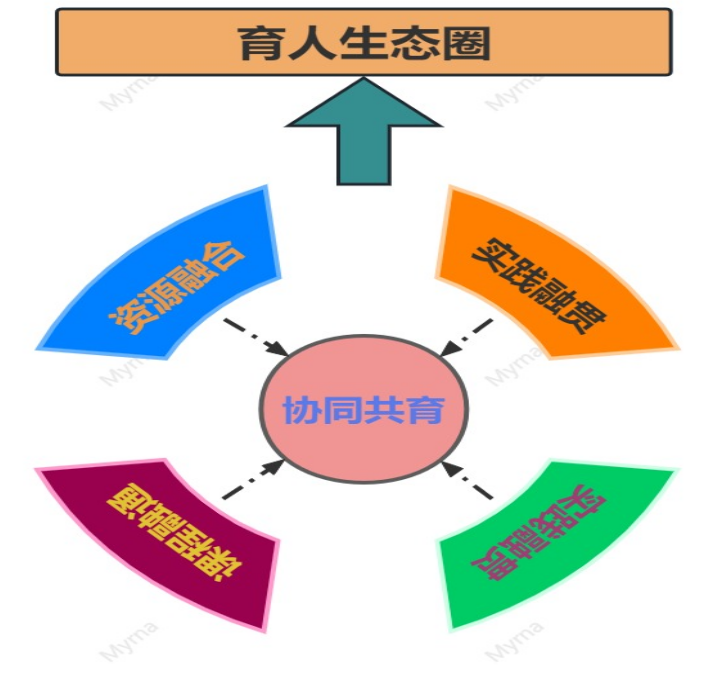

本成果以“导学共同体”为核心载体,构建“四阶四融”育人模式。“四阶”指认知融入、实践深化、创新孵化、价值内化四个进阶式育人路径。“四融”指课程融通、实践融贯、资源融合、文化融汇四个协同要素,形成“四融”协同要素。通过“四阶”进阶式育人路径和“四融”协同机制,实现思政教育与专业教育的全链条渗透,系统性解决研究生教育中“育人与育才割裂”、“导学关系功利化”、“思政教育与专业实践脱节”等痛点,形成“价值引领—知识传授—能力培养—实践创新”一体化的育人闭环。

(1)“四阶”进阶路径

第一阶:认知融入。即以学术伦理课程、红色文化浸润为起点,引导学生建立科研诚信与家国情怀的底层价值逻辑。例如,通过“学术伦理案例库”与“学科红色基因挖掘”,将思政元素嵌入专业导论课程。

第二阶:实践深化。依托产教融合实践基地(如乡村社会工作工作站、社会工作实践实训基地、情境模拟实验室,以及数据分析实验室等),在真实或模拟真是情景或场景中强化“心系社会、服务人民”的责任感。例如,在乡村社会工作站为留守儿童提供安全素养提升服务,既在真实场景中了解留守儿童的安全状态,又通过专业知识的实践转化为留守儿童提升安全能力提供支持,同时,还为留守儿童及隔代抚养的老人掌握手机应用安全,防范电信诈骗等提供支持,同步提升专业能力与为民服务意识。

第三阶:创新孵化。以科研项目、学术会议、案例大赛为载体,驱动学生抓住真实问题,促生创新意识,在寻求解决问题的过程中实现创新能力培养与价值升华。比如组织学生参加全国MSW(社会工作专业硕士)研究生论坛和案例大赛,积极展示专业关切和专业能力,为理解和解决真问题提供案例价值和创新方案;组织学生参加科研项目和部委委托课题,为部门相关议题献策献议。

第四阶:价值内化。通过国际学术交流、社会服务实践,推动学生将个人理想与国家战略需求深度绑定。比如鼓励学生参与国际会议,发表分会场主旨演讲,讲述中国实践与中国经验,传递中国声音,内化报国信念,强化报国理想。

(2)“四融”协同机制

第一,实现课程融通。开发“专业+思政”双主线课程资源,如社会工作专业《社区营造》课程,融入可持续发展观与乡村振兴发展国家战略。

第二,实践融贯全过程。构建“校企政”协同育人平台,建设纵横结合的实践、实训、实习、调研、科研基地,在社会服务和社会实践中嵌入为国、为民、为社会的崇高精神和理想信念。

第三,资源融合。整合政府智库、行业龙头、校友网络资源,打造“专业导师+德育导师+产业(行业)导师”的“三导师制”,形成育人资源生态圈。

第四,文化融汇。培育导学团队“学术共进、责任共担、情感共鸣”的文化基因,通过“导学茶话会”、“团队红色研学”等活动,强化价值认同。

2.主要解决的教学问题

(1)导学关系异化与协同不足,导致育人功能弱化。传统导学关系陷入“重科研产出、轻价值塑造”的功利化陷阱。本模式通过重构导师角色,从“科研主导者”转向“价值引路人”,建立导学共同体目标责任制,将思政育人成效纳入导师指导学生全过程,破解“只导学术、不导人生”的困境。

(2)思政教育与专业教育“表面化结合”的“两张皮”现象。针对思政元素硬嵌入与专业逻辑脱节的问题,提出“学科逻辑+思政逻辑”双螺旋设计法。例如,在社会学学科中,以“中国社会转型中的叙事实践”为主线,将“社会学家精神”、“为民服务意识”自然融入社会结构、社会发展、社区治理等知识点教学。

(3)研究生创新能力与社会责任感失衡。通过“真问题、真场景、真需求”的实践导向育人,将国家战略需求如基层治理、养老服务、困境儿童、脆弱家庭、乡村振兴、社区发展等转化为科研选题,让学生在难题攻关中同步提升创新能力和使命担当。近三年试点团队中,100%的学位论文选题直接服务社会发展与社会服务,学生参与省部级政策建言比例达40%。

通过“四阶四融”模式,实现了思政教育从“碎片化”到“系统化”、从“说教式”到“浸润式”、从“单向灌输”到“导学共生”的转变,为新时代研究生教育提供可复制、可推广的育人范式。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083