地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果的创新点

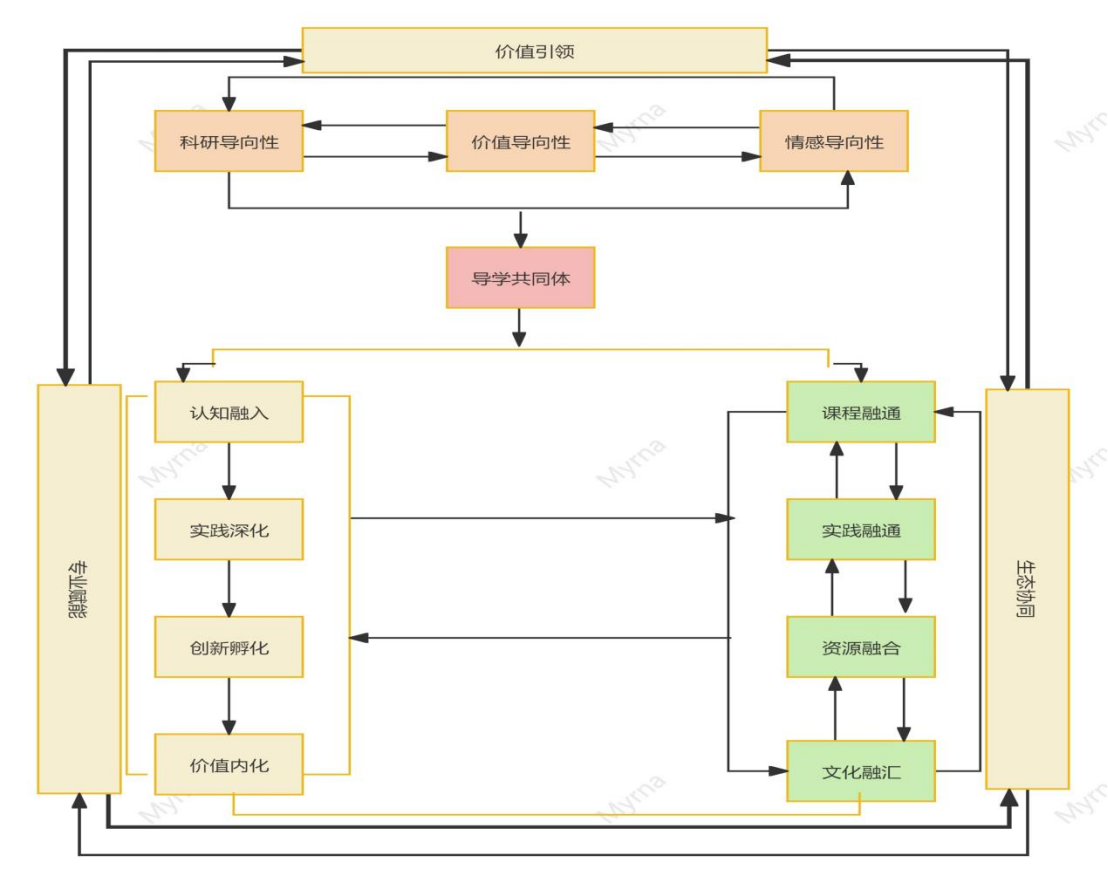

本成果以“导学共同体”为核心载体构建“四阶四融”育人模式,在理论架构、实施路径、生态构建三个维度实现系统性发展,形成“价值引领—专业赋能—生态协同”的创新闭环。

1.理论架构:构建“导学共同体”与“思政教育”的深度耦合模型

(1)提出“科研导向性、价值导向性、情感导向性”的“三维导向”导学共同体理论框架。科研导向性是指以解决国家需求为选题导向,通过真问题驱动科研能力与家国情怀同步提升。价值导向性是指构建学科逻辑+思政逻辑双螺旋设计法,以实现思政教育与学科教育的交融。情感导向性是指通过“导学下午茶”“团队红色研学”等活动强化师生情感纽带,破解重成果轻育人的功利化导学关系。

(2)形成“四阶四融”育人闭环。基于认知心理学与协同育人理论,构建“四阶进阶路径”与“四融协同机制”的动态交互模型。比如社会工作专业通过“社会政策与社会服务传递技术与方法→产教融合基地服务实践+科研实践→研究生案例/社会服务创新大赛→价值内化”,形成育人闭环。

2.路径创新:实施“四阶四融”全链条育人

(1)“四阶进阶”路径的精细化设计。开发“学科红色基因图谱”,形成课程案例体系和样本库;构建校企政协同平台,学校+企业+政府多元一体,实现教学+实践+科研融合共生。建立专业导师+德育导师+产业(行业)导师的三师辅导机制,设立社会服务学分激励办法,将科技扶贫、智库建言等纳入优秀学生评定要求。

(2)“四融协同”机制的生态化拓展。坚持专业+思政双主线课程理念,打造红色+专业双基地,实现科研场景与价值场景无缝衔接。整合政府智库(政策解读)、行业龙头(服务创新前沿)、校友网络(职业榜样)三类资源,培育学术共同体文化,通过“团队微党课”“学术诚信无小事”等活动强化价值认同。

3.生态协同:构建“四阶四融”模式的生态网络

(1)专业+产业(行业)深度融合。与产业(行业)联合开发专业案例,并邀请产业(行业)共建课堂,参与教学设计,共同评估教学成果,形成专业+思政+行业共建课堂模式,将知识转化与育人内化融为一体。

(2)构建产业(行业)导师库。聘请行业先锋、典型模范担任德育导师+行业导师,共同推进育人工作真见效、见实效。鼓励学生将论文选题建立在社会服务和专业实践中的真问题基础上,攻坚克难,形成可以有效转化的成果。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083