地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

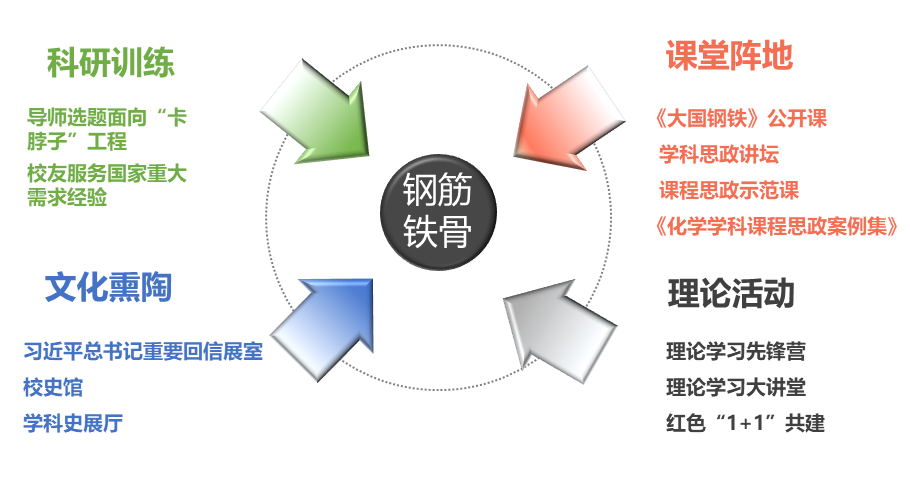

(1)搭建“钢筋铁骨”思政育人体系。总书记重要回信既是对学校“钢筋铁骨”育人传统的肯定,更是对行业特色高校人才培养的期望。在研究生价值引领中,一是打造以院士领衔的“大国钢铁”公开课、学科思政讲坛、课程思政示范课为主的课程体系,建设《化学学科课程思政案例集》,发挥课堂的主渠道作用;二是倡导导师在科研选题中优先面向“卡脖子”领域,解决行业关键共性问题,邀请校友分享科研报国经验,发挥导师校友的关键引路人作用;三是建设“校史馆、奥运场馆、重要回信展室、学科史展厅”等思政育人场所,发挥文化场域的协同育人作用;四是完善“理论学习先锋营”、“理论学习大讲堂”等平台,开展学生党团与行业重点企业红色“1+1”共建,从“课堂阵地-科研训练-文化熏陶-理论活动”四个维度搭建“钢筋铁骨”思政育人体系。

图2 四维“钢筋铁骨”思政育人体系

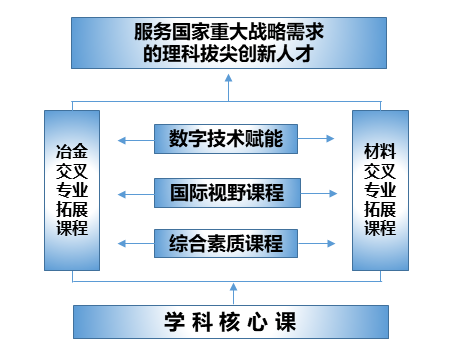

(2)构建“化学+”交叉课程培养体系。建立“核心+交叉+前沿+素养”课程体系:以化学核心课夯实基础,开设“多孔材料化学”“储能物理化学”等37门交叉拓展课程,覆盖不同交叉研究方向;增设国际视野课程,培养学生全球科研思维;加入数字技术与综合素质课程,提升学生新技术应用与综合竞争力。支持教师开展交叉学科课程教改,鼓励交叉背景导师开设特色课程,提高交叉课程比例;指导学生按需选修跨学科课程,搭建合理知识结构;完善创新能力多元评价体系,强化跨学科学习效果。

图3 “化学+”交叉学科课程培养体系

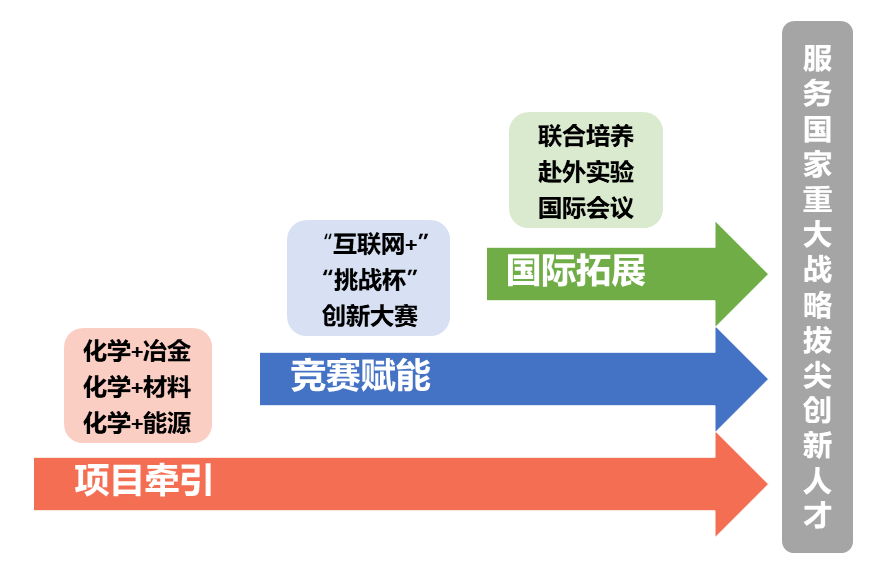

(3)形成“三阶递进式”创新培养体系。注重“项目牵引-竞赛赋能-国际拓展”,形成从基础能力到高阶创新的递进式培养体系。一是让研究生深度参与国家重大科研项目,在完整科研链条中培养创新思维、铸就创新自信。二是鼓励参与国内外学科创新大赛,推动跨学科合作攻克赛事中的复杂问题,以赛促学激发创新活力。三是搭建国际合作交流平台,实施“鼎新北科国际交流推进计划”,打造“理学之美”讲座品牌,支持与英国皇家化学学会、日本大阪大学等国外机构共建合作平台,推进国际联合培养与学术交流。

图4 “项目牵引-竞赛赋能-国际拓展”三阶递进式创新培养体系

(4)建设多学科深交叉复合型导师队伍。一是组建跨学科团队,引进化学与冶金、材料交叉高水平人才,整合多学科力量成立“固体化学研究所”“前沿交叉科学技术研究院”等人才培养及科研实体平台。二是推行“校企双导师”协同机制,鼓励化学学科研究生导师与冶金、材料企业导师联合培养研究生。三是设立青年教师交叉学科合作导师研究项目,提供专项经费支持跨学科科研合作。四是通过项目导师制配置专项研究生指标,保障跨学科培养的师资与学生配比。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083