地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

近年来,教育部积极推进新工科建设,先后形成“复旦共识”“天大行动”“北京指南”,旨在构建引领全球工程教育的中国模式。新工科坚持以立德树人为根本,以应对变化、塑造未来为理念,通过继承与创新、交叉与融合、协调与共享等途径,培养多元化、创新型卓越工程人才,强调专业知识、职业能力与专业素养并重。然而,当前能源环境学科在推进交叉融合培养过程中,仍面临若干深层次问题,亟需在实践层面加以突破。

(1)课程体系相互独立,缺乏交叉融合:当前能源与环境学科的课程体系建设仍未摆脱传统学科划分的路径依赖,课程设置与教学内容普遍侧重于各自专业领域的知识传授,二者之间缺乏有效的知识接口与内容衔接。这导致关联课程在开设时序上缺乏协同,在教学内容上未能形成有机联系,难以构建起逻辑连贯、层次分明的课程集群。因此,学生获得的专业知识呈现碎片化状态,难以形成系统化的跨学科知识网络,无法满足“双碳”目标下对复合型人才的知识结构要求。这成为制约能源环境交叉人才培养的首要瓶颈。

(2)导师制度单一,难以支撑交叉培养:目前以单一学科背景导师为主导的研究生指导模式在知识结构的广度与指导视角的多元性上存在天然局限。当涉及交叉领域的“双碳”相关课题时,学生往往需要同时掌握能源、环境、碳减排等多学科的知识,而单一导师难以提供全面的跨学科指导。这种模式制约了学生在交叉领域的创新思维培养,使研究课题容易陷入传统学科的思维定式,无法真正实现学科交叉的协同创新价值。交叉学科人才培养需要突破学科壁垒,建立与之相适应的协同指导机制,这是当前研究生培养体系中亟待解决的结构性矛盾。

(3)产教融合深度不足,实践能力培养欠缺:传统人才培养模式存在重理论传授、轻实践应用的倾向,产教融合多停留在企业参观、短期实习等浅层次合作,缺乏深度融合的协同育人机制,忽视了学生综合素养与创新实践能力的塑造。这种培养模式与“双碳”战略对高层次工程人才的要求存在明显脱节,导致学生虽然掌握了专业知识,却难以将其转化为解决实际问题的能力。这成为提升人才培养质量的关键制约因素。

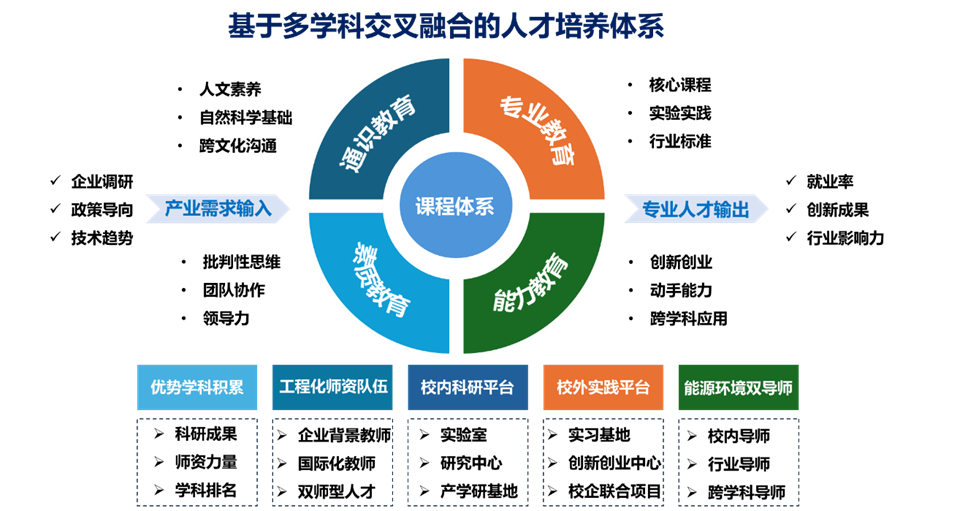

为此,我们以社会经济和产业需求为导向,推行课程重构与模式创新,推进“能源+环境”双导师制和产教融合机制。形成了可复制、有实效的育人范式,构建了能源与环境交叉融合的人才培养模式。相关模式已在中国矿业大学(北京)等多所高校应用,成效良好,为培养面向绿色低碳转型的高层次工程人才提供了支撑。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083