地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

以新一代信息技术重构全球产业链为标志的科技竞争,正深刻改变着国家发展的内外环境,亟需具备自主创新和全球胜任力的高水平、复合型信息技术人才,以重塑我国工业发展的国际竞争力。北京科技大学肩负起锻造兼具信息技术“硬核”实力与跨学科创新能力卓越人才的历史重任,建立“双核驱动三维协同”立体化研究生培养体系,以促进基础工业智能化发展和“钢筋铁骨”信息类人才培养为“双核”目标,从思政育人、产学研工程育人、跨学科教学科研育人“三维度”进行教学改革,培养研究生扎根国家需求的使命意识、引领工业发展的工程实践、融汇跨学科技术攻坚能力:

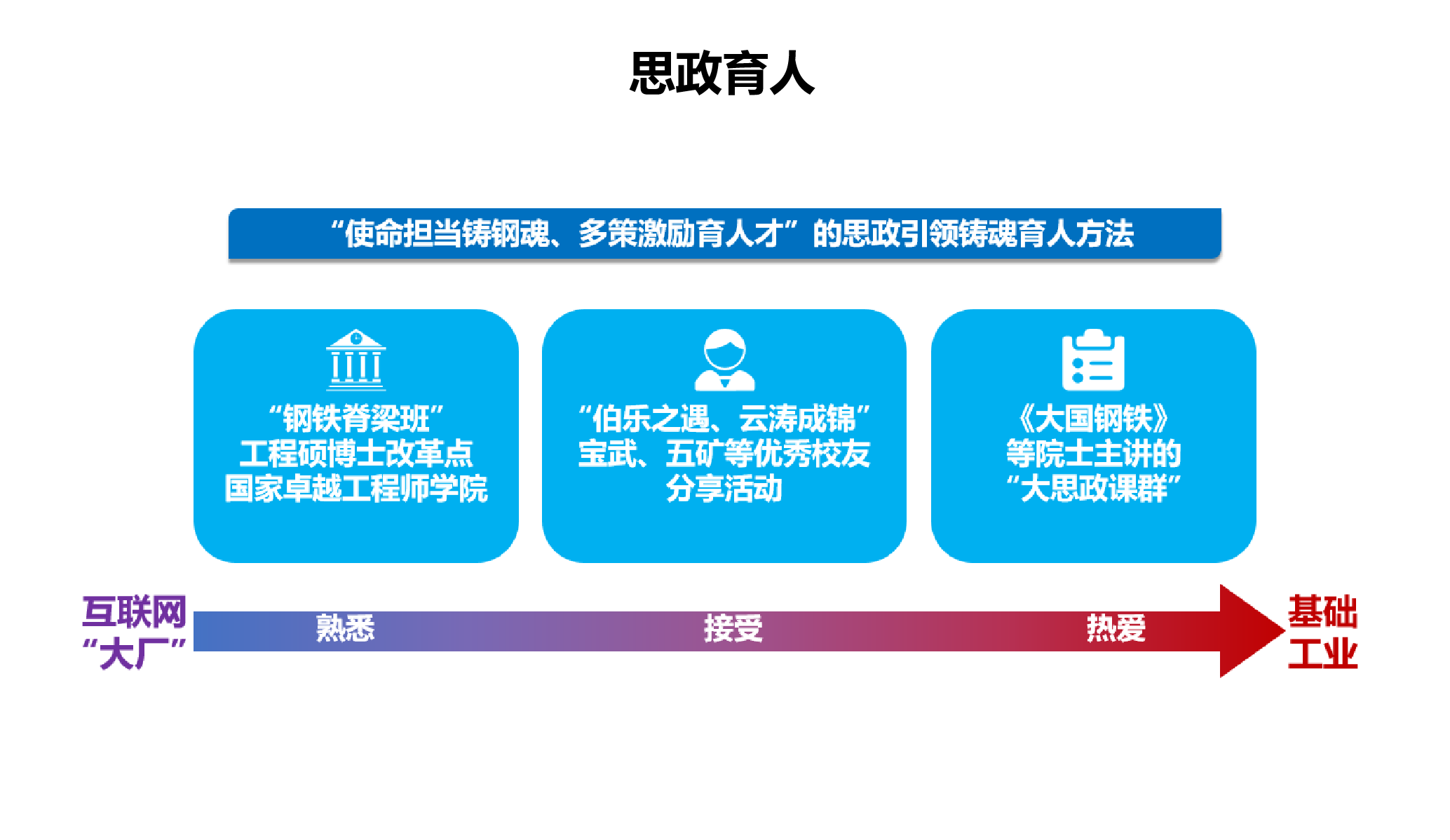

(1)信息类研究生就业倾向普遍重互联网“大厂”、轻基础工业,存在对传统工业领域认知不足的问题

全球信息化、智能化迎来发展浪潮,踊跃出腾讯、百度、阿里巴巴等全球性“大厂”,因高薪酬、广泛知名度等优势,成为信息类研究生的主要就业倾向。然而,随着就业形式愈发严峻和市场内卷化,以及互联网“大厂”行业逐渐趋向饱和,信息类研究生在岗位竞争激烈。相比于互联网“大厂”,钢铁、冶金等基础工业面临智能化、信息化发展浪潮。根据《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》,我国数字化、智能化人才缺口在2500万至3000万左右,缺口仍在扩大。然而,信息类研究生普遍对基础工业及其智能化、信息化发展了解不足,对行业的发展前景、自身贡献存在认知偏差,导致人才培养与工业智能化发展需求脱节。

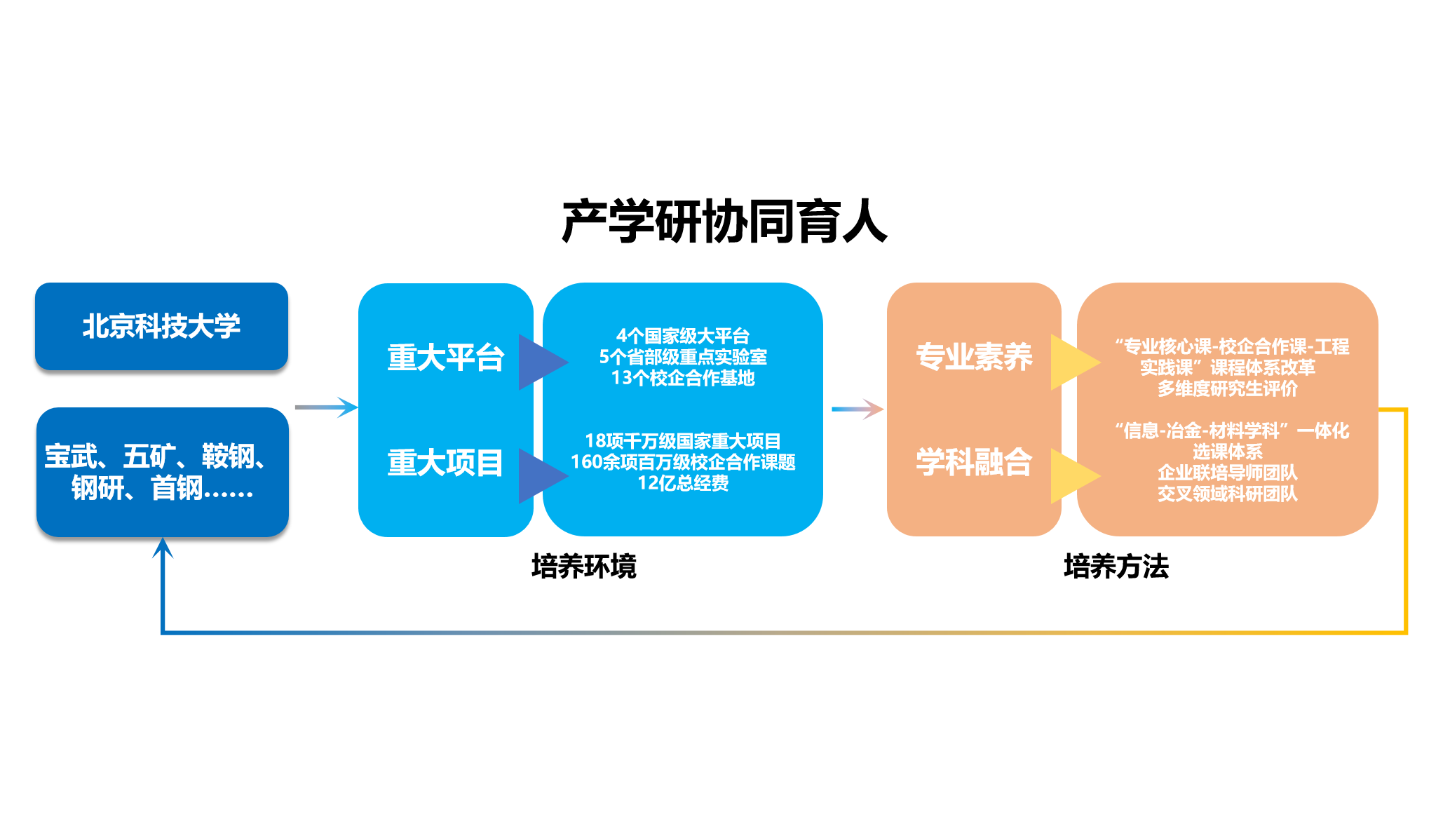

(2)研究生学科知识与产业需求偏差,存在工程实践能力培养环境塑造的问题

学校的研究生培养模式侧重于理论学习和方法创新,培养研究生工程技术实践能力存在薄弱。因缺乏配套的基地、项目和产学研资源,研究生科研常依赖于导师自身研究方向和项目资源,无法集中资源形成对基础工业智能化发展的“有组织科研”,难以产出相关产学研高水平信息科学研究成果。

(3)研究生专业素养评价体系单一,存在交叉创新能力培养方法转型的问题

研究生培养标准、评优准则常以“唯论文”方式,对研究生综合素质评价不足,难以培养全方面支撑工业智能与交叉学科的信息类人才。此外,已有研究生课程体系、教学科研团队普遍实践经验不足,缺少基础工业一线的真实产业案例与前沿技术信息。研究生普遍缺乏跨学科思维,难以运用信息类专业基础解决实际交叉问题。

图2:思政引领铸魂育人方法

图3:产学研协同育人方法

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083