地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

针对研究生培养过程中的教学问题,结合信息类专业特点和学校特色,为新一代信息技术高水平创新人才培养提出系统性解决方案,具体方法包括三个方面:

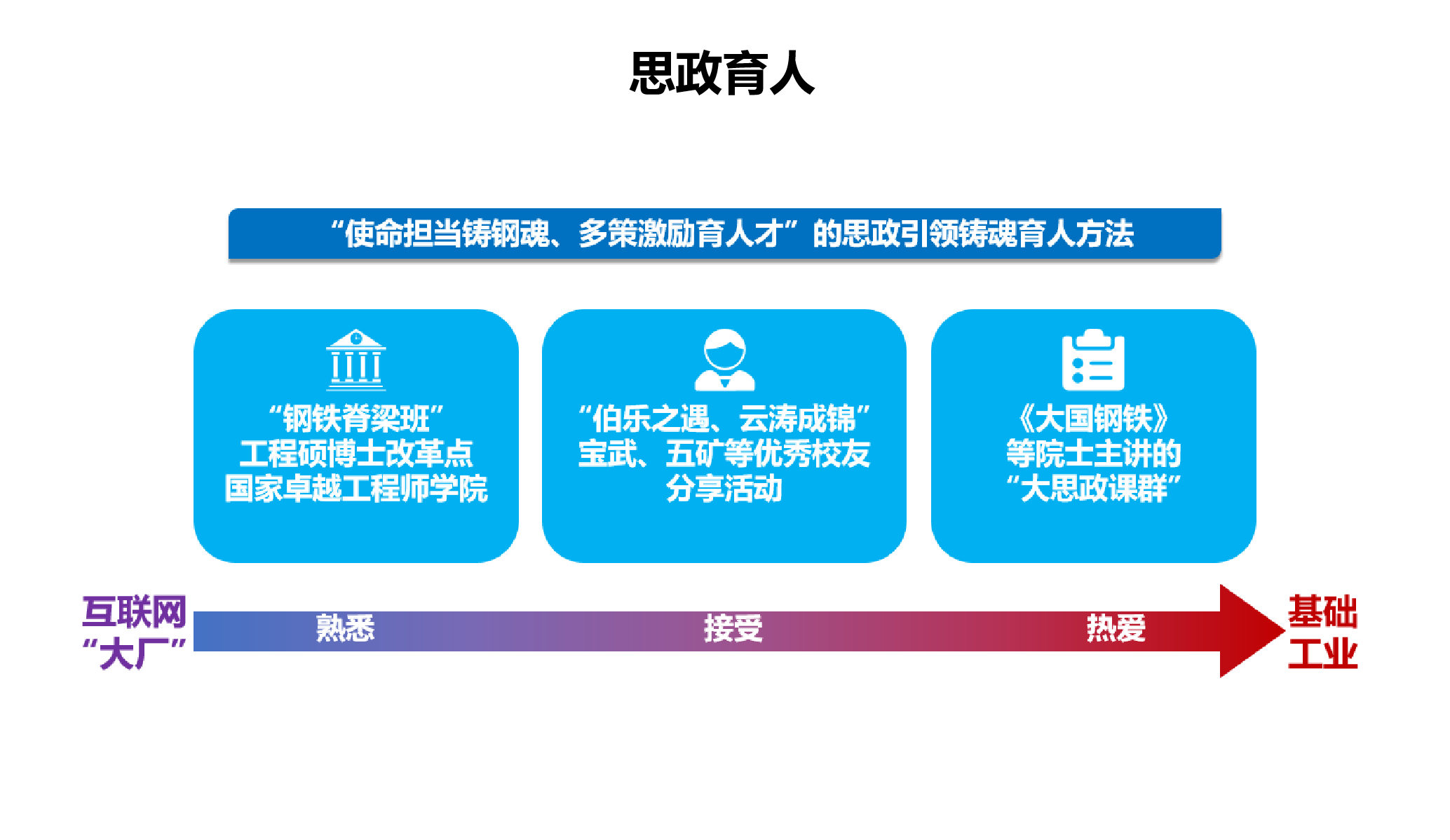

(1)“使命担当铸钢魂、多策激励育人才”的思政引领铸魂育人方法

1)传承钢铁精神,依托院士大思政课群与企业校友交流拓展学生认知

以习总书记给学校的老教授回信精神为指引,开展《大国钢铁》等院士主讲的“大思政课”群,增强研究生在“钢铁大国”向“钢铁强国”迈进过程中的使命担当。通过“伯乐之遇、云涛成锦”等交流活动,邀请宝武、五矿等行业优秀校友,分享行业应用与前沿方向,开设拔高课程,提高研究生对工业信息化、智能化行业认知。

2)实施人才工程,推动“一生双师百企千人”计划高效培养行业技术人才

以“订单式”育人实现“精准化”就业,与宝武、鞍钢、太钢、太重、首钢等企业合作,设立“钢铁脊梁班”,依托中组部工程硕博士改革点(首批)、国家卓越工程师学院等计划,招录研究生进行校企联合培养,实施“212X”和“校企双导师”培养模式,为基础工业领域培养信息类创新人才。

图2:思政引领铸魂育人方法

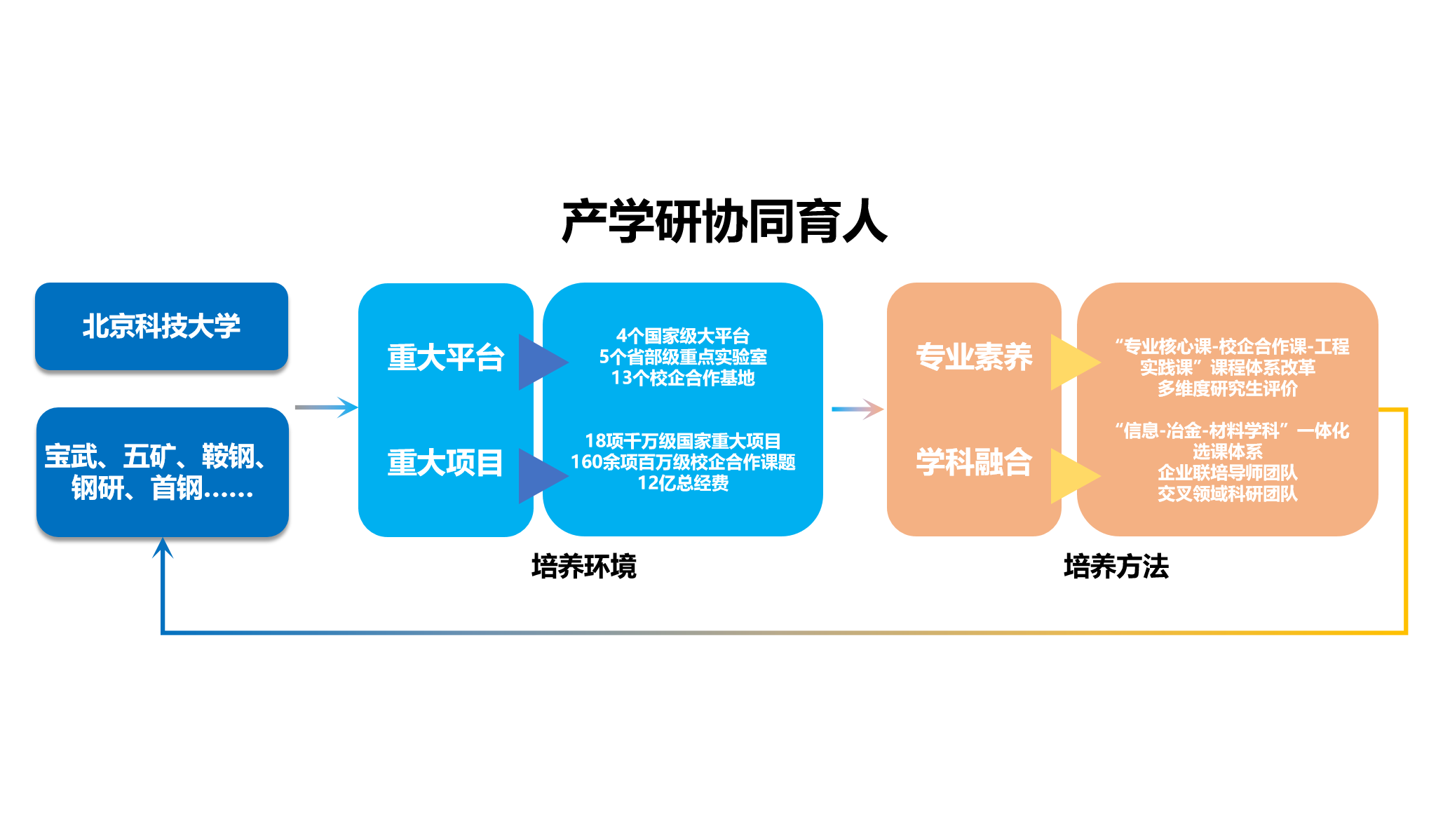

(2)“重大平台搭台筑基、重大项目驱动实践”的产教协同工程育人方法

1)搭建重大平台,校企联培基地打造工程实践环境基础

聚焦国家基础工业与信息化建设的关键技术难题,依托钢铁共性技术协同创新中心等4个国家级大平台、工业过程知识自动化教育部重点实验室等5个省部级重点实验室,与宝武、五矿、机械总院等企业设立13个校企合作基地。

2)依托重大项目,产研协同科研提供产教育人实践项目

面向国家战略需求和经济主战场等关键技术难题,依托18项千万级国家重大科研项目,160余项百万级校企合作技术课题,开展实际问题的研究生科研能力培养,项目总经费超12亿元。

(3)“专业素质多维评价、跨学科能力破壁提升”的交叉创新科研育人方法

1)着眼专业素养,多元量化科研评价固本强基

提出“专业核心课-校企合作课-工程实践课”的层次递进的研究生课程体系,并确定将工程技术、工程设计、新产品或新装置研制等作为工程硕博士毕业和学位授予的重要依据,鼓励研究生在实践中切实解决复杂工程问题。

2)着力学科融合,交叉团队联合培养急需人才

通过拓展课打通信息、冶金、材料的选课体系,强调跨学科专业能力培养,聘请宝武、五矿、鞍钢、钢研、首钢等20余家企业近100余位企业专家担任联培导师,形成材料、冶金、矿业等交叉领域科研团队,依托企业实际问题培养具备交叉创新能力的研究生。

图3:产学研协同育人方法

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083