地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果应用情况及辐射效应

(1)构建信息赋能型可推广的人才培养体系

我校率先在新工科研究生培养领域开展系统探索,提出“复合型信息人才”培养理念,形成信息赋能行业发展的可推广可复制培养体系。自2022年起,该体系已在全国22所高校(含15所“985”)推行,服务“首都数字经济”“粤港澳大湾区”“西部创新”“中部高质量发展”等国家重大战略区域。

图1. 全国22所高校应用证明

我校作为全国首批“三全育人”综合改革试点高校,深入实施“星火北科”育人计划。打造院士领衔的“大国钢铁”公开课,引导学生坚定科技报国志向。学生集体获评北京市研究生先进集体2次,在“互联网+”“挑战杯”等竞赛中获国家级一等奖9次,在国际学术会议获优秀论文奖15次,参会近百人次。教师队伍获宝钢优秀教师奖1人次、省部级科研奖8人次,《北京市工科类研究生人文知识需求及文化能力调查》获2016北京高校青年教师社会调研优秀项目一等奖,成效显著。

图2. “四位一体”的思政队伍获奖成果

基层党组织书记工作案例《抓实抓常“四个一”》入选中组部全国党员教育培训教材。“党员开讲了”理论学习模式被北京市委教育工委确定为“两学一做”先进案例,并入选中组部“三会一课”创新工作案例。2019年学生党支部获评北京高校“红色 1+1”一等奖,《“四个一”领航大学新生生活》荣获北京高校基层党支部活动创新案例二等奖。

图3. 学生党支部获北京市高校“红色1+1”示范活动一等奖

文化育人聚师生。形成了“计通之光”“满井谷”等特色文化建设项目,推出《师说》《初心》等优秀文化作品。《北科大不说再见》获第八届“视友杯”中国高校电视大赛一等奖及最佳改编奖。

图4. 本学科开展的“计通之光”“满井谷”等特色文化建设项目

实践育人助成长。涌现出“心逐长江”“计忆寻源”等一批内涵丰富、特色突出的实践队伍。本学科研究生荣获北京市先进班集体2次。医学可视与应用实验室团队、计通博17级和乳腺癌人群队列调查技术实施服务团取得北京市先进班集体。

图5. 集体建设获北京市先进班集体

信息学科研究生毕业就业率100%,约63%进入钢铁冶金、高等教育和电子设备等国有企业或机关事业单位核心岗位,17%-19%扎根中西部。约95%的用人单位认为毕业生综合素质对比同类员工属于较高水平。2022年获评教育部首批“国家级创新创业学院”建设单位。

(2)研创教育成效显著

学科围绕“双重构”体系培养信息类复合型人才,同时深度开展“校—企—医”工业人工智能技术联合探索,两者均以 “理论与实践相结合” 为育人核心,强调知识理解与应用能力,助力研究生打开创新思维、提升培养质量。

图6. 优秀研究生建设及代表

图7. 学科师资队伍

学科共培养硕士/博士研究生800余名,研究生培养成果突出,共有2篇博士学位论文获北京市优秀博士论文。通信学科研创成效显著,综合实力不断增强,入选北京市重点学科、北京市高精尖学科,2人荣获教育部人才计划特聘教授、3人荣获国家杰出青年科学基金、1人荣获IEEE Fellow、2人荣获国家优秀青年科学基金、2人荣获北京市教学名师、2人荣获香江学者;获中国通信学会自然科学一等奖、北京市科技进步一等奖、广东省技术发明奖一等奖等省部级奖项7项。陈诚获得2022年北京市“优秀博士毕业生”称号。霍佳皓入选第七届中国科协青年人才托举工程和教育部青年长江学者。

图8. 研究生市级获奖证书

图9. 优秀教师获奖证书

(3)研究生实践应用成果百花齐放

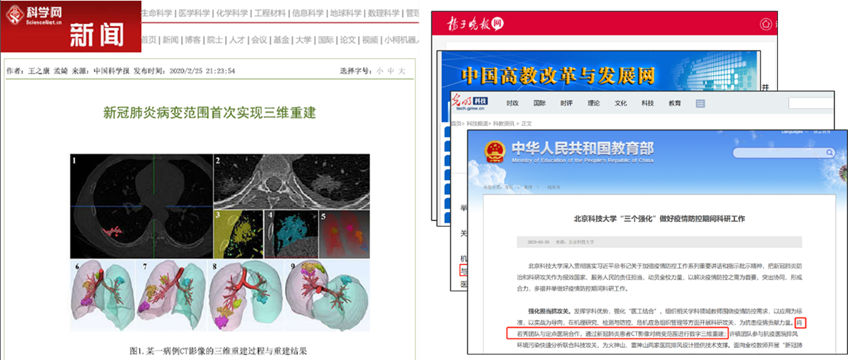

本学科充分发挥科研与市场应用优势,自主研发的“视脊——脊柱外科智能手术规划平台”已在全国获5000余医生临床应用,突破国外技术垄断,实现诊疗量化辅助。新冠疫情初期,成功完成国内首例新冠肺炎感染肺部数字三维重建与定量分析,获《中国科学报》等多家媒体专题报道。所属“智慧抗疫”系列产品中的“AR远程指导系统”率先投入武汉火神山、雷神山等近20家一线医院使用,被多家科研及社会媒体广泛报道,并荣获中国先进技术转化应用大赛金奖、“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛金奖等20余项奖项,受到央视《焦点访谈》关注。

图10. 新冠肺炎病变范围的首次三维重建在中国科学网等谋体的报道

图11. 计算机辅助临床诊疗方向双创建设代表性获奖

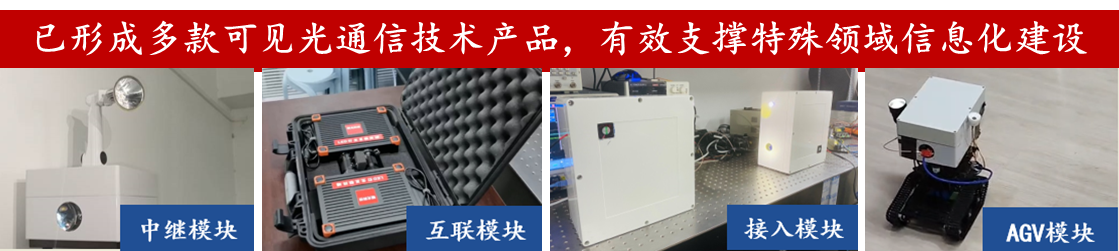

本学科深耕可见光通信技术领域,通过双创竞赛推动产学研深度融合。针对我国特殊领域安全无线难的痛点,另辟蹊径研发一系列基于LED照明的安全无线通信技术产品,其中多款产品已进入航天、军工、核能等领域进行测试并广受好评。由本学科研究生主导开发的“Light Box—面向工业4.0的室内位置信息采集终端”荣获iCAN创新创业大赛一等奖、“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖等10余项荣誉,并与多家行业内有影响力的企业建立了长期合作关系,包括华为的“5G+工业视觉联合创新实验室”和北京科技大学-华大九天EDA联合实验室等。

图12. 双创建设代表性获奖

图13. 可见光通信技术产品一览

图14. 本学科与部分行业内具有影响力的企业建立合作关系

(4) 国际化平台影响力大

学院积极推进国际交流、研究生联合培养、学者互派及科研教学交流等工作。2020年新冠疫情期间,由我院巴基斯坦留学生阿力夫牵头,代表52名巴留学生致信习近平主席,感谢学校在疫情防控与科研学习上的关怀,表达对中国的感激及学成后助力“一带一路”建设、增进中巴友谊的决心。5月18日,习近平主席回信。相关事迹获CCTV-1新闻联播等众多政府机构、高校及媒体报道。

图15. 新冠疫情期间习近平主席和留学生的回信报道

赛博(网电空间)北京市国际科技合作基地于2014年获批、2017年通过验收并进入第二建设期,现已与美国、英国、加拿大、日本、意大利、巴基斯坦等十余国机构建立深入合作。2019年,基地牵头创办国际网络空间大会,吸引包括美、英、澳、瑞典、加等国代表在内的300余人参与。主办第28届无线与光通信国际会议(WOCC 2019),汇聚中、美、德、日等多国专家,我院宁焕生与陈月云教授代表组委会发言,全院留学生担任志愿者。基地还联合国际学者创建IEEE SMC Technical Committee on Cybermatics,并担任联合主席,共同推动赛博学发展,并参与巴基斯坦中巴工程大学信息类实验室的规划建设。在学生培养方面,与加州大学伯克利分校、密西根大学等多所知名高校保持密切合作,毕业生多赴卡内基梅隆大学等世界一流院校深造。

图16. 本学科举办的部分有代表性的国际交流活动和项目

同时本学科积极鼓励教师参与国际学术交流,学科教师成功申报国家级外专项目4项。期间邀请了多位国际知名学者开展线上线下前沿教学,包括美国国家工程院院士、中国科学院外籍院士H. Vincent Poor教授,加拿大工程院院士、加拿大皇家学会院士、中国工程院外籍院士Xuemin Shen教授等。累计举办讲座20余场/年,参与课程学生达25000余人次,单场最高1200人次,并吸引了北航、北理工、北交大及中科院半导体所等多所院校和科研院所师生参与。

图17. 本学科举办的部分“国家外国专家项目”海报图片

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083