地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果形成的背景

党的二十大的报告中强调教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。以研究生为主体的高层次人才培养是提供战略性支撑的重要保障,这就要求研究生不仅要具有扎实的知识储备和专业素养,更要有坚定的理想信念和正确的价值导向。《中国制造2025》中指出,发展新材料是中国从制造大国转变为制造强国、摆脱关键领域“卡脖子”困境的必然要求。面向新时代高层次人才培养的迫切需求,强化材料学科研究生的思政教育引领作用成为新一阶段的工作重点之一。

北京科技大学材料学科是首批国家一级重点学科,首批国家“双一流”建设学科和“一流学科培优行动”建设单位,多年来始终引领我国材料学科的人才培养模式。立足学科优势,构建面向研究生的学科思政体系,充分发挥学校在材料学科人才培养的示范引领作用,为强国建设发挥好教育的先导作用,是学院对“教育强国,材料何为”时代课题的深度探索和创新实践。

提升育人实效需要育人主体在研究生成长发展的各个方面、不同场域进行有效实践,引导学生将个人成长发展与国家所需结合起来。然而,当前面向研究生的思政教育存在诸多问题,导致思政教育难以满足培养高精尖战略人才的现实需求。一是研究生社会经验不足、思想认识不到位,但自我意识强烈,给思想政治教育带来挑战。研究生处于成年早期向中期过渡的阶段,具备一定的独立思考能力,但缺乏社会经验的历练,常常固守自我认知,这给思政育人带来了新的更大的挑战。二是研究生群体存在奋斗意识不足、享乐主义倾向明显等现实问题。以00后为主体的研究生更加注重个人兴趣、职业规划与生活质量的统一。物质丰裕、信息过载与短期诱惑,使部分研究生过度追求享受,缺乏吃苦耐劳精神,沉迷游戏、拖延学习进度等现象普遍。部分研究生因学业压力、就业压力及社会环境影响,出现奋斗目标模糊、动力不足的现象。三是导师作为研究生培养的第一责任人,思政育人作用发挥不到位。研究生与导师的关系最为密切,但部分导师只关注学术科研,在思想引导、职业生涯指导等方面存在站位不高、意识不强、投入不足、方法不当等问题。加之研究生的自我提升场景主要集中在课题组、实验室,缺乏与生产实践、科研训练、学术创新的有机融合,导致价值引领与知识传授存在时空割裂。

经过多年的实践和积累,在借鉴“建构主义”理论的基础上,学院逐步构建形成了“多主体、浸润式的学科思政体系”, 依托“双一流”学科的重要优势,使得学术大师、导师、校友、辅导员、朋辈等主体在具体的“浸润式”教育场景中承担不同的任务和分工并形成有机协同的关系。“建构主义”理论强调学习是学习者在原有经验的基础上,通过与环境的互动,主动构建新知识的过程。学习不是被动接受信息,而是学习者主动探索、发现和建构意义的过程。教师不是知识的灌输者,而是学习的引导者、促进者。

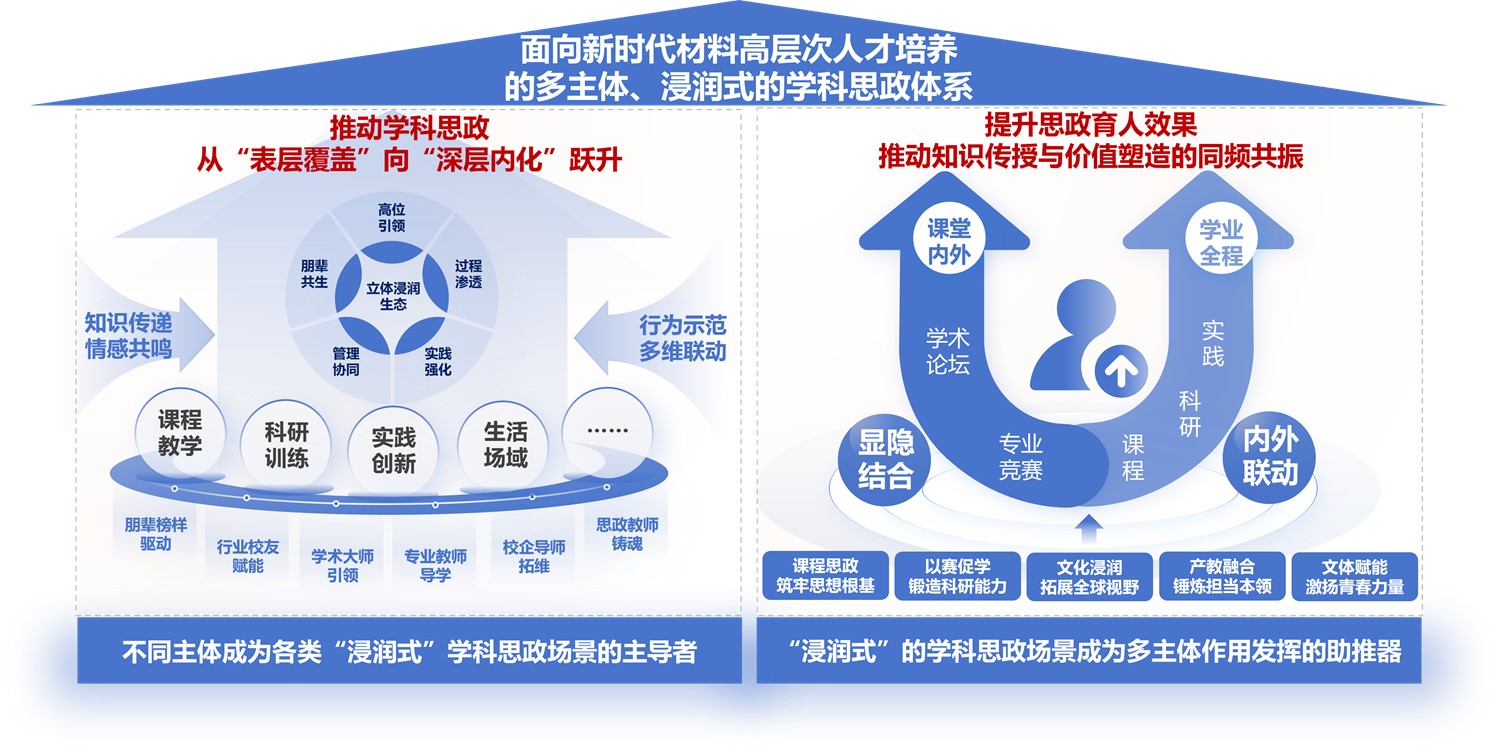

图1多主体、浸润式学科思政体系

一方面不同主体成为各类“浸润式”学科思政活动的主导者。多主体围绕课程教学、科研训练、实践创新、生活场域等育人环节,形成“高位引领—过程渗透—实践强化—管理协同—朋辈共生”的立体浸润生态,推动学科思政教育从“表层覆盖”向“深层内化”跃升,为材料学科人才培养持续注入动能;另一方面“浸润式”的学科思政场景成为多主体作用发挥的助推器。学术论坛、专业竞赛等覆盖课堂内外、贯通学业全程的“浸润式”学科思政活动,形成“显隐结合、内外联动”的育人场域,将思政教育融入学科建设,推动知识传授与价值塑造的同频共振。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083