地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

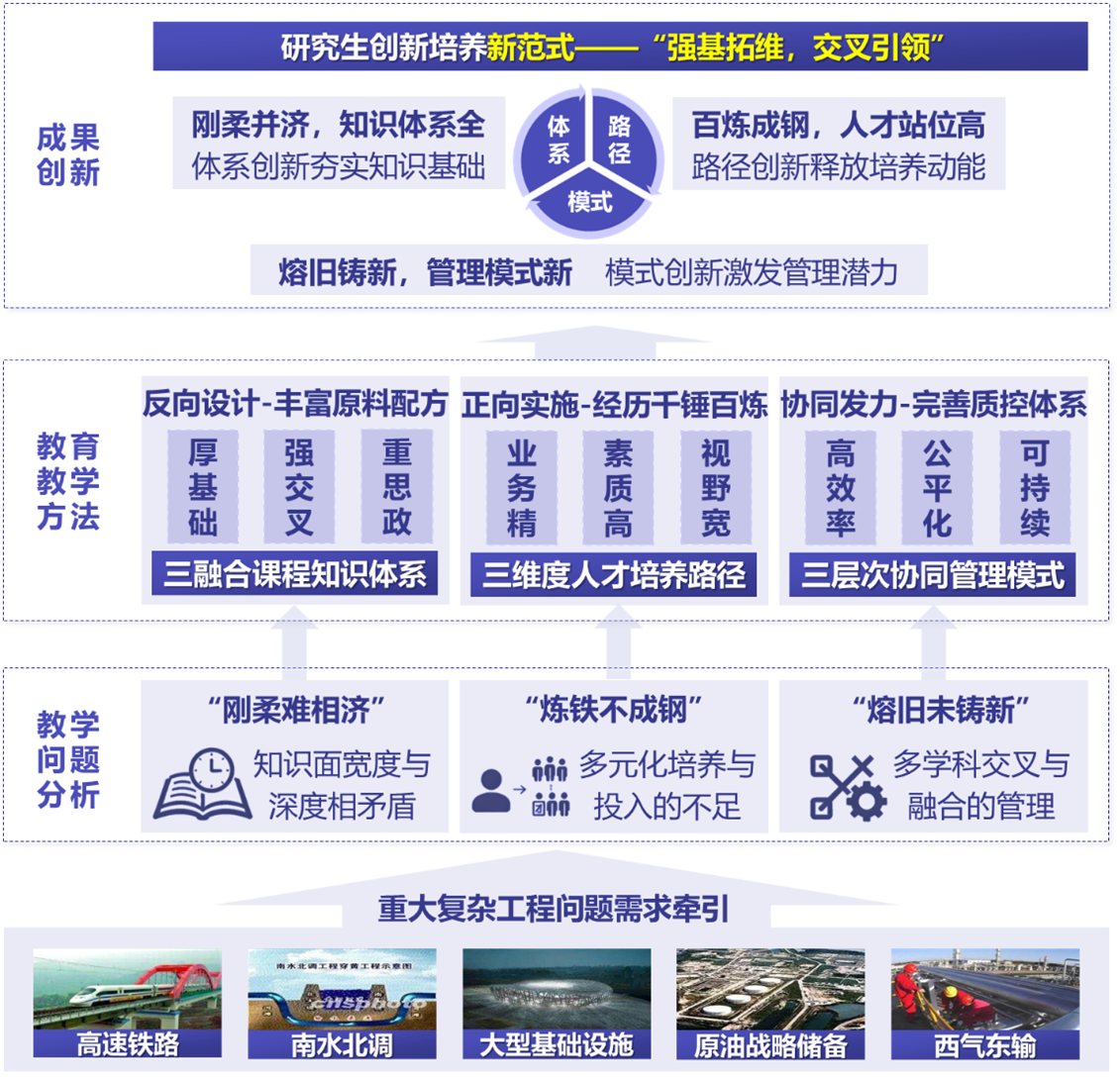

成果简介及主要解决的教学问题

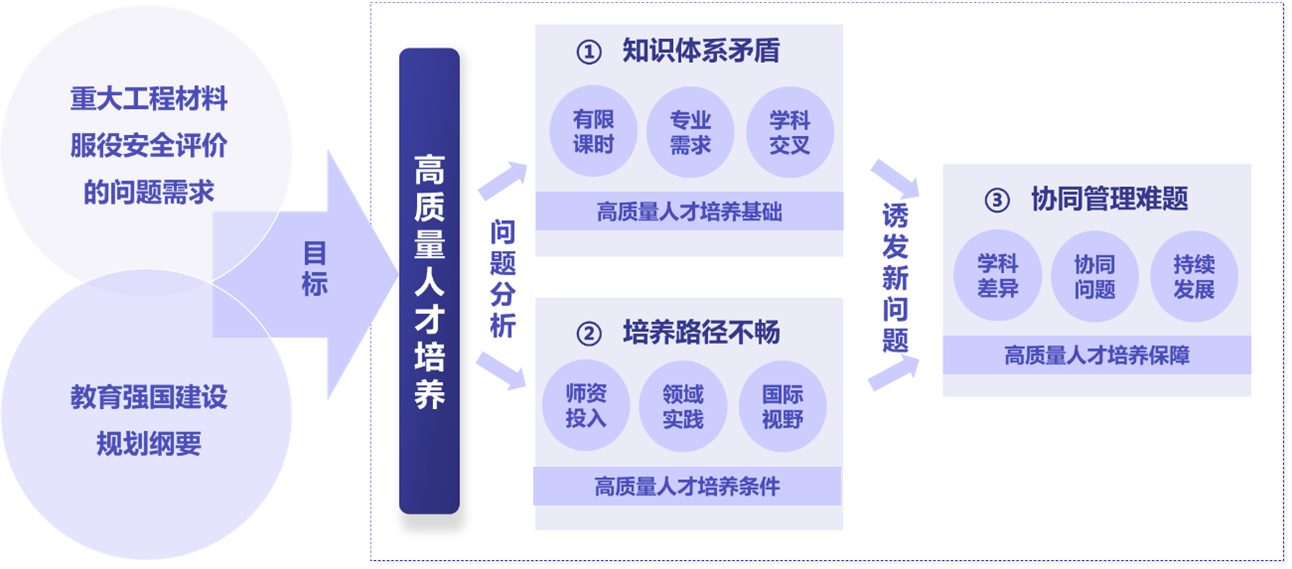

习近平总书记在2024年全国教育大会中提出加快建设教育强国要求“以国家战略需求为牵引,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设及拔尖人才培养”。作为首个由教育部部属高校牵头建设的国家大科学设施---“重大工程材料服役安全研究评价设施”暨“国家材料服役安全科学中心”(简称“中心”),针对“尺度域、环境域、时间域、安全评价”四大关键科学技术,开展了大量以往我国受制于试验能力不足的大型应用基础科学试验。在服务国家重大工程需求过程中,形成了涵盖材料、安全、机械、控制、计算机、冶金、土木、力学、物理等9个一级学科的“强基拓维,交叉引领”高水平人才培养的新范式。

主要解决的教学问题:

(1)“刚柔难相济”,知识面宽度与深度的矛盾问题,交叉有限:多学科交叉下有限学时内研究生面临知识面宽度和深度之间的矛盾,如何重构课程体系,实现学科基础(刚)与深度拓展(柔)的融合,是培养高质量人才的基础保障;

(2)“炼铁不成钢”,多元化培养与投入的不足问题,引领局限:研究生在单一导师培养模式下无法解决重大复杂的工程问题,如何通过国家重大需求牵引设计个性化的人才培养方案,是培养高质量人才的最优路径;

(3)“熔旧未铸新”,多学科交叉与融合的管理难题,管理受限:学科交叉中学科特征差异引发管理新问题,如何协同多学科高效深度融合,是培养高质量人才的服务支撑。

中心从2009年开始招收研究生,逐步形成了“知识重构—领域驱动—协同管理”闭环上升的研究生培养体系,主要成果如下:

(1)全知识体系,推动并重构了思政引领兼具宽度与深度的交叉知识体系

面向重大复杂工程问题的实际需求,剖析对基础能力、学科体系、前沿深度的需求内涵,形成“基础增强-学科拓展-思政引领”的三融合课程知识体系。材料服役安全知识体系,已经被哈工大、北工大等68所高校参考借鉴。

(2)高人才站位,提出并实践了面向重大任务与外专赋能的人才培养路径

深度挖掘重大任务需求,依托国家大科学设施试验能力,搭建“专精培养团队-领域需求牵引-国际资源赋能”的业务精、素质高、视野宽的三维度培养全新路径。中心研究生连续十年实现100%的优质就业。

(3)新管理模式,打造并实施了面向多学科并存的协同研究生管理模式

适应多学科研究生培养的协同管理理念,建立了“多学科集中管理-公平化评价体系-强引领奖励机制”的高效、公平、持续的三层次研究生协同管理模式。蔡奇同志等党和国家领导人对这一协同管理模式给予高度认可。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083