地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果应用情况及辐射效应

产教研赛深度融合,创新实践全员覆盖、贯穿培养全流程,标志性成果持续涌现

(1)能动专业本科生深造率逐年攀升,近两年稳定在65%以上,其中近一半上研,总体就业率稳定在97%。

(2)在“三阶”多层次融合实践体系下,实现了教师全员指导、学生全员参与。本科生SRTP立项年均70余项(其中20%为市级或国家级),2025年立项超100项。

(3)全国大学生节能减排大赛已经拓展到全校48个专业,近10年累计参赛学生超10000人次,累计获国家级特等奖/一等奖65项,在国创赛、大挑、小挑等教育部竞赛名录里的顶尖赛事获奖120余项,其中近80项雏形来源于前二阶作品。节能减排大赛作品代表学校参加联合国SDGs开幕式科技成果展出与2025全国节能周启动仪式。学生胡枭的科创作品升华成工业节能共性关键技术,被列入国家重点研发计划。

(4)近10年指导本科生发表SCI论文80余篇,申请国家发明专利与实用新型专利70余项,获省部级优秀本科毕设论文26篇。

图1 本科生创新实践硕果累累

专业课程思政建设与国际化教育创新形成协同发展新态势

(1)构建了具有鲜明专业特色的课程思政体系,其中专业思政课程群“新能源与节能减排降碳新技术”等5门课程覆盖全部新生研讨课,并推广至环境专业;“传热传质学(双语)”“工程流体力学”“热工学”入选《北京科技大学课程思政优秀案例选编》,推广至国内兄弟院校借鉴学习。

(2)开设“新能源概论”、“热工基础”等5门全英文课程,从本专业辐射至车辆、环境专业留学生班,乃至以专业拓展课形式辐射全校。邀请外国专家常设Energy Storage: technology and application、Particles for Energy等10余门暑期外国专家课程,包括英国皇家工程院Yulong Ding院士,先后4次为本科生讲学,16学时/次。近两年组织本科生赴新加坡、日本游学50人次,开拓国际化视野。连续两年举办“能源与环境领域英文学术3分钟”,来自全校10余个国家的选手同台竞技,促进跨文化交流合作及学术思想碰撞。

图2 标准+弹性双模块并行打造多维国际视野

(3)持续涌现冯妍卉(国家名师)、刘应书(北京市师德榜样)、夏德宏(北京市名师),以及校青年教学名师(1人次)、我爱我师(6人次);刘应书教授的先进事迹被写进电视剧《雪域天路》和人教版小学生五年级语文课本《把铁路修到拉萨去》课文中。冯妍卉教授带领的能源材料与热管理教研合一团队荣获北京市三八红旗集体。

图3 专业课程思政引航育人精兵强将教育推向高质量发展

知识共享平台与数智化教学资源网络校内外梯度化辐射带动

(1)流程工业极致能效知识体系的构建模式与成效辐射至我校冶金、储能专业,以及新疆工程学院能动专业,并融入“卓越工程师计划”的智慧能源方向,“能源+”模式有力促进了我校储能新专业的成立与特色方向形成。承担省部级教改项目10项,其中重点项目4项。在全国能源动力类专业教学改革会议上做主题/特邀报告10余次,获评优秀论文5篇。近5年发表相关教改论文23篇。

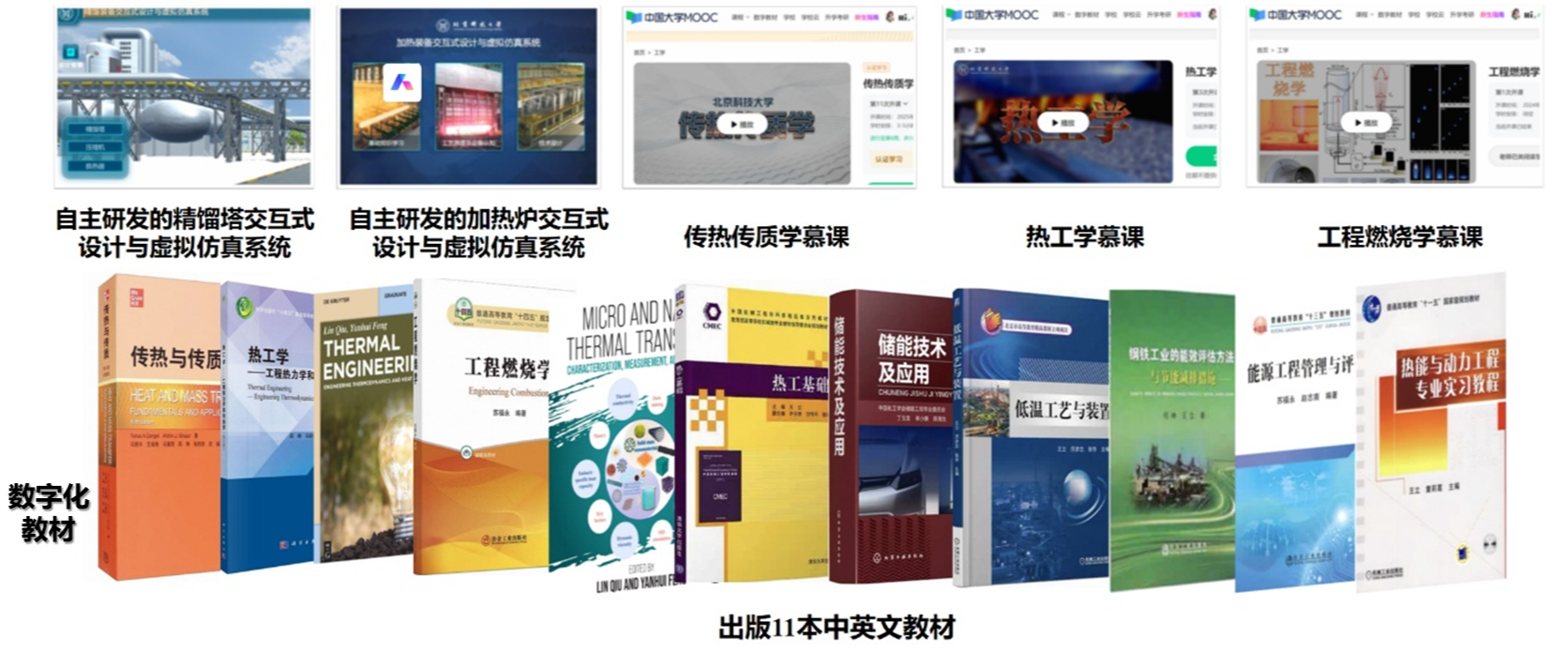

(2)参与教育部能动教指委统筹的能源与动力工程专业、热工基础课程群2个国家级虚拟教研室,参与打造教育部国家级“钢铁生产全流程仿真模拟平台”,已用于校内材料、冶金、能动、环境等工科专业人才培养,并已辐射到全国其他冶金特色行业院校。自主研发2套虚拟仿真系统——加热装备、精馏装备交互式设计与虚拟仿真系统,用于能动专业本科生开展课程设计,以数智化助力实践能力培养,三届近450学生受益。

(3)传热传质学(双语)成为首批“国家精品资源共享课”,入选国家级一流本科课程、北京优质本科课程;先后改编两版传热传质学全英文教材,被本校、华电、重大、南航等高校能动专业本科教学采用,年均300余学生受益;热工基础教材被新疆工程学院采用,受益人数超过500人。

(4)建设慕课3门,传热传质学慕课开课11次、选课超6000人次,热工学慕课开课5次、选课超1500人次;传热传质学慕课被推送至“学习强国”平台,累计播放超30余万次。出版中英文教材11本/数字化教材1项。

图4 知识共享平台与数智化教学资源校内外辐射

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083