地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

一、 成果简介及主要解决的教学问题

在新工科建设与产业数字化转型双重驱动下,北京科技大学面向国家“信息+”复合型工程人才培养的战略需求,历经多年探索与实践,构建了由基础层、进阶层和复合层,以及思政导论链、信息能力链和产业胜任链交织组成的复合工程人才“三链三层”培养体系,形成具有“钢魂铸基、智核驱动、产教深融”特色的工程教育新范式。

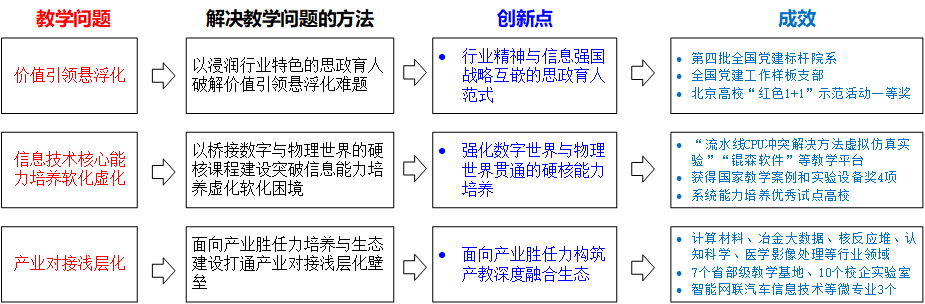

图 1 成果教学问题、解决方法、创新点及成效

本成果包含三方面的创新实践:

第一,钢魂铸基。实施数字化转型中行业使命的“红色基因+信息强国+产业使命”立体化思政教育塑造,学院获评2024年全国高校党建工作标杆院系,师生支部获评全国党建工作样板支部;涌现出“中国大学生自强之星标兵”(全国每年仅10名)、北京市青年榜样年度人物等一批爱国励志、求真笃行的先进典型。

第二,智核驱动。推动数字与物理能力的虚实贯通,自主研发“流水线CPU冲突解决方法虚拟仿真实验”“锟森光学仿真软件”等,获得国家教学案例和实验设备奖4项, 3门课程入选国家级一流本科课程,获评计算机教指委“系统能力培养优秀试点高校”。

第三,产教深融。面向产业胜任力推进产教融合生态建设,拥有智能超算融合应用技术教育部工程研究中心等7个省部级教学科研基地,校企联合实验室9个,编制《物联网安装调试员国家职业技能标准》,学生在“先导杯”、“互联网+”、“挑战杯”、“大唐杯”等竞赛获奖200余人次。

本成果主要解决了新工科建设中“信息+”复合型工程人才培养中的三个问题:价值引领悬浮,思政教育与国家命脉行业结合不深,学生投身基础工业的使命感不足;信息技术核心能力培养软化,重应用软件开发而轻底层硬件与关键算法,难以支撑“自主可控”战略;产业对接浅层化,学生解决复杂跨域工程问题的能力薄弱,无法满足未来产业对复合创新人才的需求。

二、 成果解决教学问题的方法

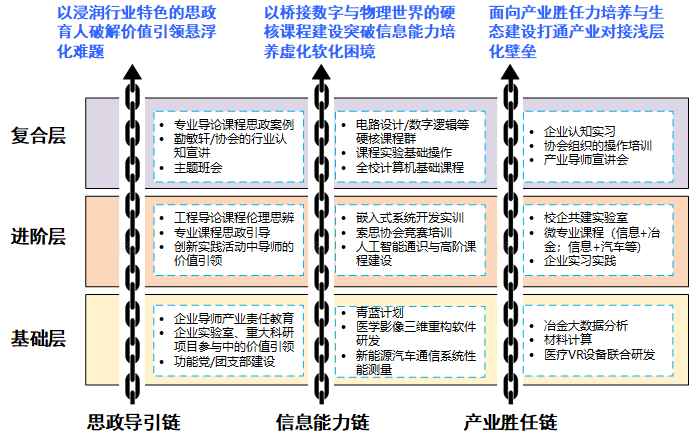

本成果提出了以思政导引链、信息能力链、产业胜任链贯通牵引,构筑基础层(筑牢学科根基)、进阶层(创新实践能力)、复合层(工程素养)的递进体系,对应设计了“钢魂铸基、智核驱动、产教深融”三种特色方法,聚合为“三链三层”矩阵式育人架构,为行业特色型高校的复合型工程人才培养提供了可操作的实践范式。

图 2 “三链三层”矩阵式育人架构

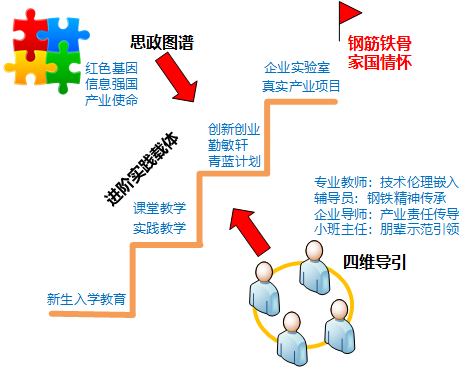

针对思政教育与行业特色脱节的困境,构建“红色基因+信息强国+产业使命”的立体化价值塑造体系。(1)构建思政图谱,深入贯彻习近平总书记给北京科技大学老教授的回信精神,通过解构信息强国使命与钢铁行业精神谱系,将其转化为思政图谱与生动案例。(2)实施“四维导引”协同育人机制,专业教师侧重技术伦理引导,辅导员强化家国情怀培育,企业导师带入产业责任认知,小班主任开展朋辈使命传递。(3)面向钢筋铁骨家国情怀育人目标,打造进阶式实践载体,实现从价值认知向使命担当的转化。

图 3 “红色基因+信息强国+产业使命”的立体化价值塑造体系

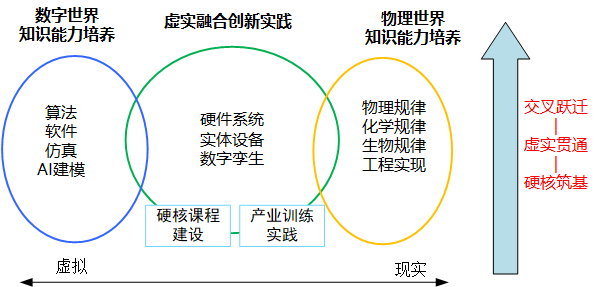

针对软硬能力失衡,重视数字空间逻辑、轻视物理世界实操的问题,构建“硬核筑基—虚实贯通—交叉跃迁”的能力进阶体系。(1)打造信息-物理双环贯通的课程群,建设“嵌入式系统”“小型通信设备全流程设计”等系列硬核课程。(2)培育学生虚实贯通的思维方式与能力素养,强化“理论仿真→硬件调试→系统联调”,使信息硬核课程与冶金控制、材料计算、先进制造等跨学科内容耦合。(3)交叉跃迁,即依托勤敏轩、索思协会和“青蓝计划”等,将产业需求与竞赛内容转化为阶梯式训练项目,使学生形成虚实互嵌的工程能力。

图 4 “硬核筑基—虚实贯通—交叉跃迁”的能力进阶体系

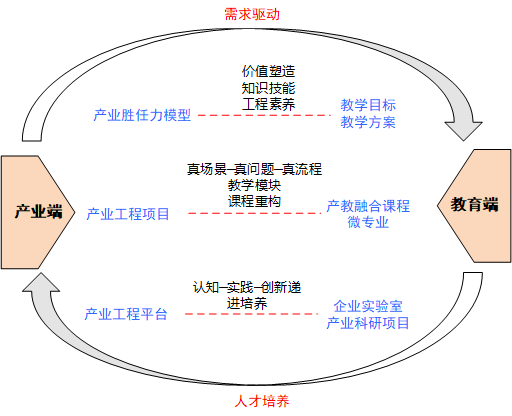

针对校企合作浅层化问题,面向产业胜任力模型,构建深度融合的产业浸润体系。(1)面向产业胜任力模型设定教学目标并构建多阶段方案,形成从理论学习到系统创新的能力跃升通道。(2)拓展产教融合资源,夯实校企合作平台建设,与北汽福田、绿盟科技、索尼等共建通信系统联合实验室,开发“真场景—真问题—真流程”项目化课程。(3)实施“双师”课程,企业工程师参与课程内容与毕业课题,共同开发微专业课程。

图 5 深度融合的三层产业浸润体系

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083