地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

北京科技大学等14家单位,勇担“钢铁强国、科教兴邦”使命,以国家战略和行业重大需求为导向,针对智能化、绿色化工程创新人才缺口,构建冶金工程创新人才培养新体系,核心包括以下三个部分。

1.建设冶金流程工程学引领的全新课程体系

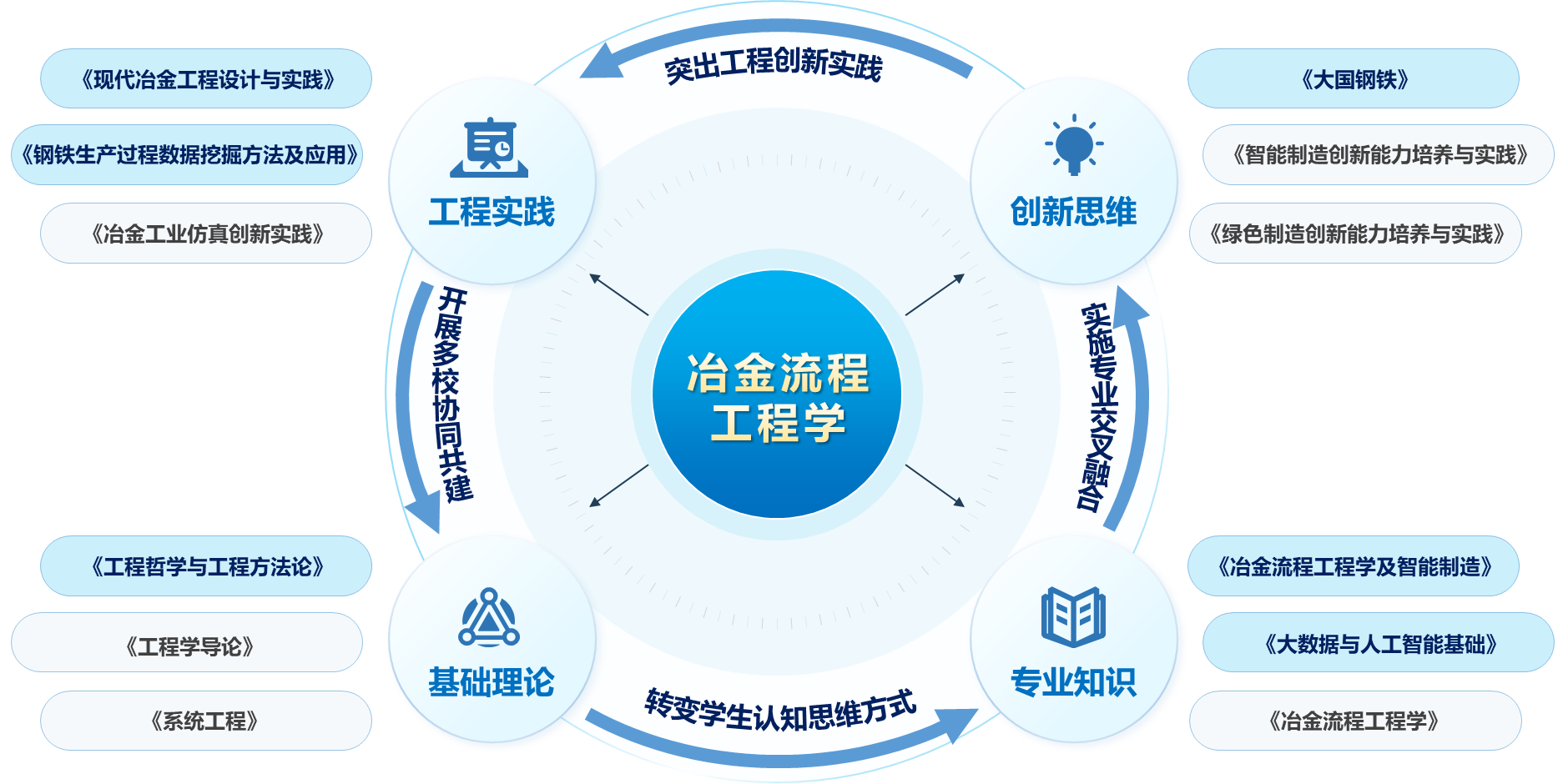

以冶金流程工程学理论为引领,以全局性的“开放系统思维”为指导,按照“基础理论-专业知识-创新思维-工程实践”四阶,重构冶金工程创新型人才培养课程体系,包括:“工程哲学与工程方法论”等基础理论课程8门,“冶金流程工程学及智能制造”等专业知识课程14门,“智能制造创新能力培养与实践”等创新思维课程16门,“现代冶金工程设计与实践”等工程实践课程20门,并同步出版《冶金流程工程学基础教程》等11部教材更新教学知识体系,建成国家/省部级课程10门次,为培养具有家国情怀、交叉知识体系、全局思维和工程创新能力的冶金工程本科人才培养奠定坚实基础。

2.构建政产学研深度融合的闭环育人新模式

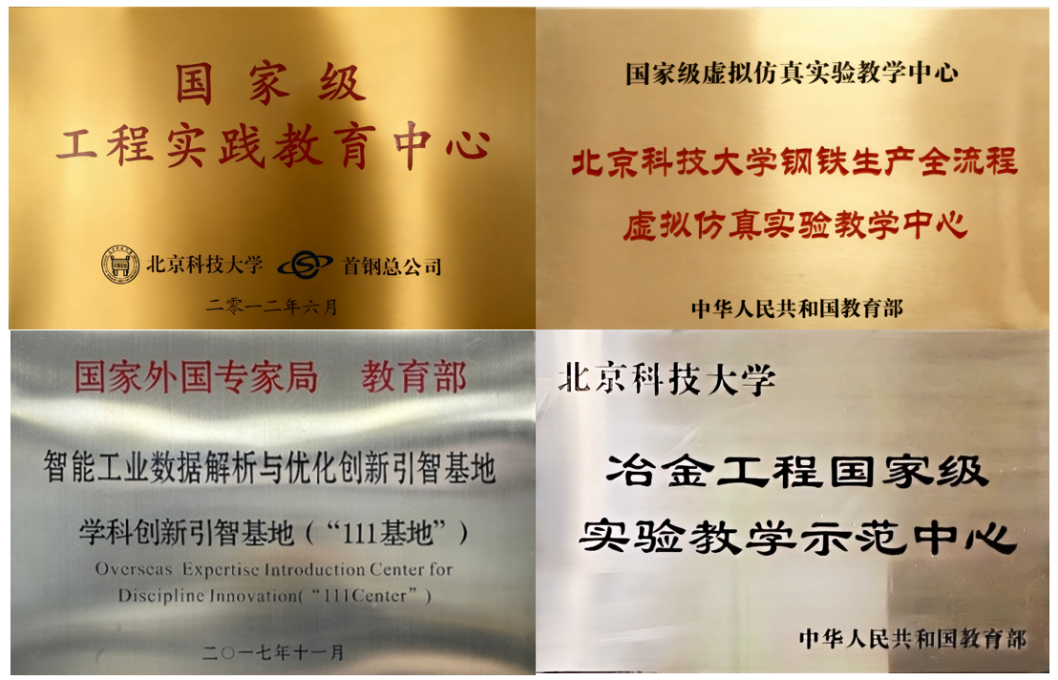

紧跟国家对绿色化、智能化创新人才的政策导向,构建“双方向-四能力-四维度”政产学研深度融合闭环育人模式。以政策为引领、平台为支撑、组织为保障,构建产学研协同体系。以校企合作、科教融合为核心,培养学生创新思维、科研探究、工程能力与团队协作能力。联合宝钢、首钢、中冶等大型企业共建21个产学合作国家级工程实践教育中心、13个研学融合省部级以上科教平台、14个省部级以上教学平台,深化科教融合与产学协同,形成从需求出发、经过程实施、到反馈优化的完整育人闭环。

3.打造多校协同的工程创新人才培养新生态

北京科技大学等14家单位,联合组建“冶金流程工程学”教育教学联盟,建设虚拟教研室,创新高校间教育教学协作机制。搭建课程资源共享平台(mpeteaching.org.cn),定期开展教学研讨与师资培训,推广成功教学经验,组织全国性会议8次,350余次师资培训,提升教师教学与科研能力,打造高水平教学团队,形成良好的协同育人生态。

该项目实施成效显著,13所高校冶金工程专业均获批国家一流本科专业建设点;项目团队建成国家级教学团队6个,教师获省部级以上奖励40项;近五年,联盟高校冶金工程专业本科生科创竞赛获奖528项,毕业生企业满意度达98%以上。项目为行业输送兼具创新思维与工程实践能力的创新型人才,助力行业绿色化、智能化转型,对推动冶金行业新质生产力发展,强化产业核心竞争力意义重大。

图1 项目总体实施思路

主要解决的教学问题

本成果主要解决的教育教学问题如下:

1.传统专业课程体系以反应原理和工序工艺为主,缺乏对制造流程全局性与动态性的系统阐释,导致学生难以建立整体观念,难以支撑冶金企业全流程系统升级的需求;

2.传统人才培养模式单一,教学以理论讲授与实验验证为主,致使学生创新意识不足,解决行业实际问题的工程实践能力欠缺;

3.高校间缺乏有效的协同机制,导致课程内容更新滞后、师资能力提升缓慢,最终使得人才培养与行业绿色化、智能化转型的迫切需求相脱节。

解决教学问题的方法

1.原创理论引领,重构课程体系

殷瑞钰院士原创了冶金工程新理论——冶金流程工程学,提出了微观基础冶金学、工序工艺冶金学和宏观动态冶金学的三个层次冶金学架构。面向新型冶金工程人才培养,以冶金流程工程学理论为引领,以全局性的“开放系统思维”为指导,按照“基础理论-专业知识-创新思维-工程实践”四阶,重构冶金工程创新型人才培养课程体系。

图2 以“冶金流程工程学”为引领的冶金专业本科生课程体系

在认知突破上,通过“冶金流程工程学”课程,引导学生分析钢铁生产全流程各工序动态耦合关系;在专业融合上,将人工智能、绿色低碳技术等融入课程体系,推动专业交叉发展,建设38门跨专业课程,如“人工智能及其应用”“冶金资源与环境”,打破学科壁垒;在思政引领上,通过“大国钢铁”“材料强国育人讲座”等课程培育专业精神和家国情怀。在实践强化上,突出工程实践,通过“仿真+实验+实习+科创”模式,如“工厂实习”课程,学生首先在生产流程虚拟仿真平台学习,再到首钢等企业开展岗位实习,并基于企业产线问题开展创新创业训练。

2.政产学研融合,补齐实践短板

对接国家政策引导与行业转型需求,以产学平台和研学平台建设为支撑,围绕绿色化、智能化双方向,系统设计“专业思政、校企合作、科教融合、动态评价”四个实施维度,重点培养学生“创新思维、科研探究、工程实践、团队协作”四项能力。

图3 政产学研融合创新闭环育人新模式

专业思政:每门专业课程实现课程思政全覆盖,将行业精神融入教学,如《冶金物理化学》阐释魏寿昆院士严谨治学、敢为天下先的科学家精神。校企合作:联合宝钢、首钢等企业,共建21个国家级实践基地,企业深度参与人才培养各环节。科教融合:推动本科生进国家级/省部级科研平台,实现全员参与创新项目,以科研成果反哺课堂教学;动态评价:每年开展企业走访,同时委托第三方开展毕业生职业发展数据收集和用人单位满意度调研,将毕业生与用人单位评价结果用于迭代培养方案与教学大纲,形成持续优化的育人闭环。

图4 建立产学研学平台服务人才培养

3.多校协同共建,破解资源壁垒

北京科技大学等14家单位,发挥各自特色优势,联合组建“冶金流程工程学”教育教学联盟,以“组织筑基、机制赋能、平台聚力”为路径,构建高质量人才培养生态。

组织筑基上,联盟建立组织结构,成立“冶金流程工程学”“冶金工程实践技术”等虚拟教研室,打破校际壁垒,整合优质教学资源,夯实多校协同人才培养根基。机制赋能中,通过定期开展教学研讨和师资培训提升教学能力,实施学生交换学习拓宽视野,组织参与“全国大学生冶金科技竞赛”激发创新活力,以多元机制驱动人才成长。平台聚力方面,打造覆盖35门课程的资源共享平台(mpeteaching.org.cn),加快课程更新,开展联合科研活动,促进师资科研与教学能力双向提升。

图5 多校协同共建人才培养体系新生态

图6 联盟组织教师培训——院士名师专家授课

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083