地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

(1)“冶金流程工程学”原创理论引领,破解课程知识体系局限问题

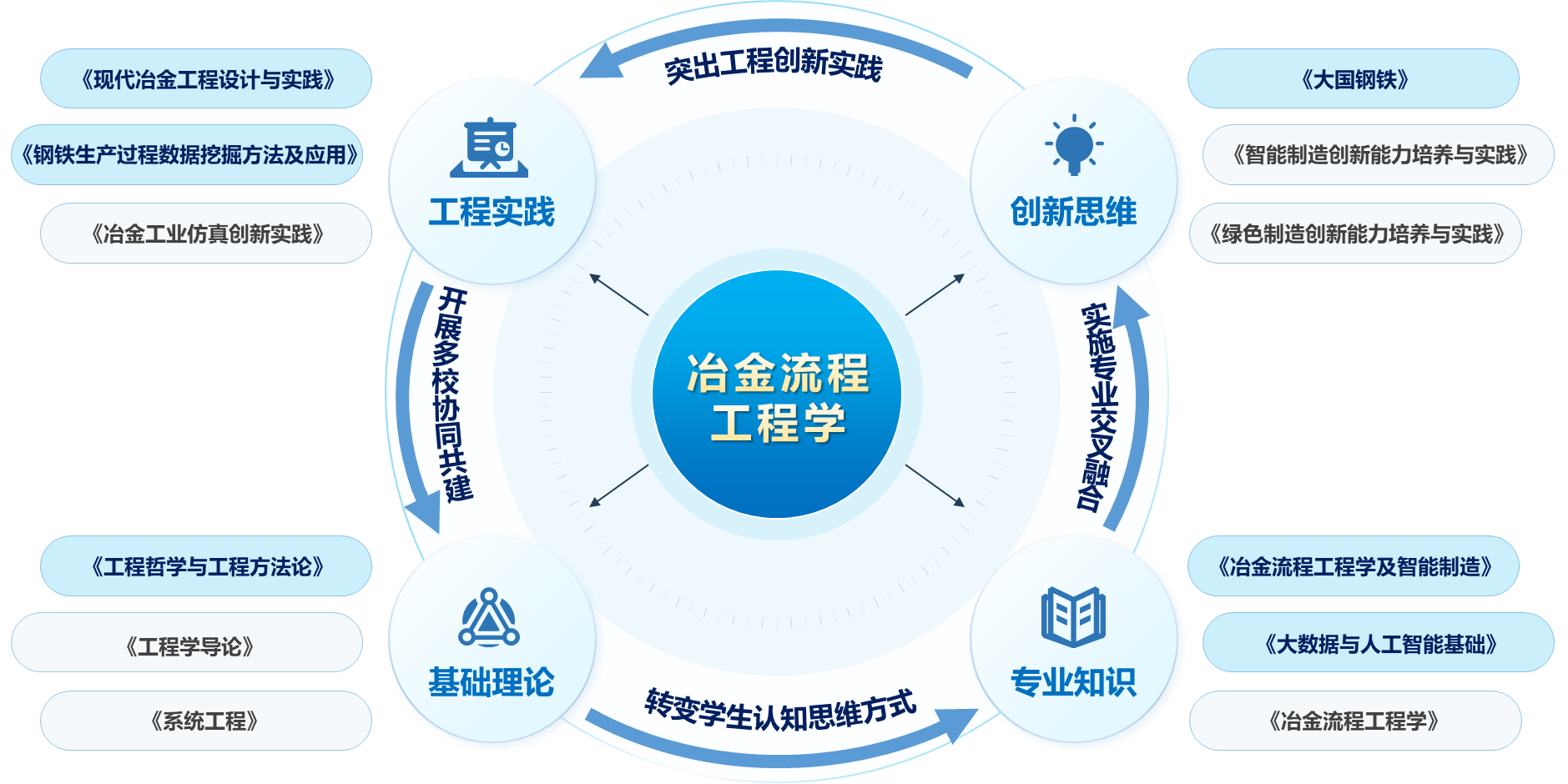

依托殷瑞钰院士创立的“冶金流程工程学”原创理论及其“微观基础-工序工艺-流程动态”三层冶金学框架,以“开放系统思维”为指导,按照“基础理论-专业知识-创新思维-工程实践”的四阶逻辑,重点建设课程58门,系统性重构了冶金工程创新人才培养课程体系。

认知突破:引导学生跳出“孤立工序”思维,建立“开放复杂系统”和“流程工程”认知,如通过“冶金流程工程学”课程分析全流程优化案例;专业融合:新增38门跨专业课程,如“钢铁生产过程数据挖掘技术与应用”“钢铁绿色制造技术”等,将大数据、低碳技术融入教学;思政引领:以毛新平院士牵头的“大国钢铁”国家级课程思政示范课为核心,将“钢魂”精神融入所有专业课程,厚植家国情怀;实践强化:突出工程导向,通过“仿真+实验+实习+科创”多层次实践环节提升学生工程能力。

图1 以“冶金流程工程学”为引领的冶金专业本科生课程体系

(2)“双方向-四能力-四维度”政产学研深度融合,破解工程创新能力短板

对接国家政策与行业转型需求,以绿色化、智能化为导向,搭建产教合作与科教融合平台,构建深度融合机制与组织保障,聚焦“创新思维、科研探究、工程实践、团队协作”四能力,通过“专业思政、校企合作、科教融合、动态评价”四维度落地。

专业思政:构建“钢魂精神铸魂+专业能力强基”育人体系,将行业精神与价值引领贯穿育人全过程;校企合作:联合宝钢、首钢等企业,共建21个国家级工程实践教育中心,企业从人才需求调研、培养方案制定、课程建设、实践指导到人才质量评价深度参与学生培养全链条;科教融合:开放国家、省部级重点实验室,推行“导师+项目”模式,本科生全员参与SRTP,基于实际科研课题开展创新创业训练和毕业论文;动态评价:联合第三方专业机构,建立毕业生与用人单位跟踪反馈机制,通过问卷、深度访谈等形式收集数据,反馈培养方案与教学大纲迭代,形成“数据驱动-评价反馈-持续优化”的育人闭环。

图2 政产学研融合创新闭环育人新模式

(3)基于教育教学联盟创新校际合作模式,破解课程更新与师资提升慢难题

北京科技大学等14家单位组建“冶金流程工程学”教育教学联盟,成立“冶金流程工程学”“冶金工程实验技术”等虚拟教研室,建立组织机构、运行机制和资源共享平台,创新构建多校协同育人生态。

通过定期开展师资培训,常态化举办教学研讨会,共同开展课程建设和教材编写,提升教师教学能力;实施学生交换项目,拓宽学生视野;联合组织 “全国大学生冶金科技竞赛”等活动,激发学生创新活力;共同打造覆盖35门课程的资源共享平台,加快课程更新;开展联合科研活动,促进师资科研与教学能力双向提升,构建高质量人才培养生态。

图3 多校共建人才培养新生态

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083