地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果应用情况及辐射效应

1、成果应用状况

本成果已经在北京科技大学《工程燃烧学》课程中进行了应用,成果主要完成人通过对工程类课程的调研和对《工程燃烧学》课程的分析,制定了“教学-实践-科研”相融合的教学模式,并在课堂教学、工程实践及科研辅助等方面进行了大量工作,成果的应用情况如下:

(1) 充分利用多媒体技术,优化课堂教学内容及教学方法

本成果主要完成人在教学过程中熟练使用多媒体课件、幻灯、投影等手段进行教学,同时结合教学内容进行微视频制作,调动了课题教学气氛,增加了学生的学习兴趣,主要内容如下:

1) 优化教学内容及教学课件

在教学手段开发及应用上,主要将传统的PPT教学形式发展为PPT结合音频、视频的形式。传统的PPT教学在一些理论性很强的内容上,学生不容易理解,教学效果较差,而在PPT结合视频的教学方案中,针对《工程燃烧学》的实际情况,增加了丰富多彩的教学视频,这些教学视频的加入使学生对于课程中的一些基础理论印象更加深刻,达到了较好的教学效果。

2) 合理选取教学案例

《工程燃烧学》大部分的教学内容均被引进了实际的教学案例供学生在课堂进行分析,例如燃烧设计计算部分,以实际家用取暖炉和民用锅炉的燃料消耗量计算为教学案例,让学生根据不同热量需求进行设计,可以让学生对于理论空气需求量、实际空气需求量、理论烟气量、实际烟气量等概念加深印象。

3) 课堂讲授中微视频应用

采用微视频的方式教学属于高效信息传播方式和教学的有机结合,可以让人不受时间和空间的影响,随时随地自由自主的学习。微视频不是将全部的教学内容拍成视频,而是偏向于“实景”的资源构成,突出主题。视频的辅助教学可以在课前、课堂中及课后分别进行,这样可以全方位辅助学生理解相应的知识点。通过这种微视频的方式给学生讲解新型的燃料,提高了学生对于知识的掌握程度,提高了学生的学习兴趣。

4) “视频习题”课后练习巩固

课后布置的练习题可以通过让学生解决问题的方式来提高学生对知识的掌握和自身的创造性。而“视频习题”则是通过视频的方式将某一知识点的实际应用展示给学生,学生需根据视频中的初始条件和边界条件对该知识点下的某一内容进行解答,通过学生独立运用知识去分析和理解可以培养学生的创造性以及他们的创新意识。

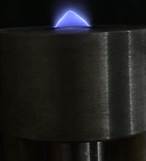

(2) 丰富工程实践环节,提高学生对知识点的理解和掌握程度

课堂教学的问题是学生很难将知识点具象化,无法理解知识点前后的关联,这点在《工程燃烧学》等工程类课程中尤为明显。针对这种问题,本成果主要完成人针对《工程燃烧学》主要知识点结合《工业热工实验》课程,重新设计了燃烧学实验,做到燃烧实验对于《工程燃烧学》主要知识点的全覆盖。在进行燃烧实验的过程中,亲自动手实验所带来的对知识的理解和掌握相较于单纯的课堂教学要牢固很多,实践的增加也提高了学生的学习兴趣。以本生灯火焰实验为例,在火焰的稳定性实验中,课堂教学给出了火焰脱火的边界条件,但很多学生仍然很难理解脱火具体是什么样的现象,这种问题单纯靠想象是十分困难的。而当学生通过自己所学的知识,调整好本生灯的火焰形状,最终通过调节流量参数真正实现脱火现象时(从稳定的火焰到脱火过程如图1所示),其所学的知识点才真正达到了理解和掌握的程度。

图1 火焰脱火过程实验

(3) 结合实际科研项目,培养现代化的工程技术人才

科研工作是大学所讲授课程知识的具体应用表现,让学生在课堂上感受实际的科研工作可以增加学生对于学习的兴趣,提高课程知识的讲授效率。科研项目往往不会是一个简单的问题,通常是多个知识体系的融合,如果将科研项目直接放到学生面前,学生可能完全无法理解,这样便达不到传授知识的目的。如果能在实际应用科研项目之前将其进行细致的分解,将相关的知识点主要呈现出来,在配合详细的讲解,学生的理解能力将会大大提高。例如在《工程燃烧学》中NOx生成的知识点中,课堂讲授会告诉学生“通过实现燃烧过程烟气内循环可以降低NOx排放”,但学生完全无法理解这个知识点具体应该如何应用。而将实际科研项目融入后,当实际燃烧器出现,烧嘴结构360度清晰展示在学生面前时(如图2所示),学生便有了较为深刻的认识,能够真正理解“通过实现燃烧过程烟气内循环可以降低NOx排放”这一知识点。

图2 燃烧器及烧嘴结构

(4) 进行课程思政建设,使学生树立正确人生观价值观

《工程燃烧学》教学过程中课程思政与知识点的融合主要通过以下内容加以体现:

a) 结合节能减排,提高节约意识,培养良好生活习惯

无论是在我国的工业生产过程中还是人们的日常生活过程中,让燃料完全燃烧,使热量充分得到利用一直都是我们追求的目标。随着时代的发展和进步,提高燃烧效率、减少污染物排放已经逐步成为我国的基本方针。通过燃烧学基础理论知识与节能减排工作的有机结合,可以提高学生对于节能减排的认识,使其自觉树立节约意识,培养良好的生活习惯。

b) 结合文明发展,培养爱国情怀,增加民族自豪感

我国对于火的使用历史十分悠久,从“火折子”到大规模工业燃烧,我国的文明发展与社会进步与我们对于燃烧学的认识始终密不可分。同时,建国后我国的能源供应非常紧张,建国初公交车上的大气包(煤气包,如下图所示)给人留下了深刻的印象。经过我国不断的努力奋斗,解决了一个又一个的困难,率先在世界提出2060年碳中和的目标,这是非常了不起的技术进步。将燃烧学与我国文明发展及科技进步相结合,可以让学生充分认识我国的悠久历史与文化,加深对我国科技史的了解,增加民族自豪感。

图3 大气包公交车

2、成果应用效果

本成果已在北京科技大学能源与动力专业《工程燃烧学》课程中进行了实施应用,通过本成果的应用,学生对于《工程燃烧学》的学习兴趣提升较大,教学评价较好,其总评分数名列前茅,2019年-2020年度、2020年-2021年度、2021年-2022年度学生评价在本专业总课程数中名列前2%。

项目研究过程中,针对《工程燃烧学》课程完成的教学改革项目及其它教学活动如下:

♦ 2019年,教学改革项目“新工科背景下微课及现代计算技术用于《工程燃烧学》教学的探索”

♦ 2021年,教学改革项目“基于OBE理念的《工程燃烧学》创新人才教学体系探索”

♦ 2021年,《工程燃烧学》精品在线开放课程建设项目

♦ 2022年,《工程燃烧学》课程思政特色示范课程建设项目

本成果的推广应用增强了学生将所学知识应用于实际科研的能力,激发了学生进行创新研究的热情,在成果推广后指导学生进行创新竞赛后所获得的优秀指导教师奖励如下:

♦ 北京市普通高校优秀本科毕业设计(论文)优秀指导教师

♦ 第十六届中国制冷空调行业大学生科技竞赛优秀指导教师

♦ 北京科技大学摇篮杯优秀指导教师

♦ 第十一届、第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛(国家级二等奖、三等奖)

♦ 第四届北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛(北京市三等奖)

♦ “青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛“青聚奇思”黑科技专项赛(北京市三等奖)

3、辐射及推广状况

本成果在《工程燃烧学》课程作为主要应用对象的同时,对于其他工程类课程如《工程流体力学》、《能源工程管理》等课程同样具有很好的借鉴意义,其“教学-实践-科研”相融合的教学模式对于工程类课程的知识传授和人才培养均具有很好的促进意义。

本成果产出的《工程燃烧学》教材获得中国冶金教育学会冶金类优秀教材(二等奖)、北京科技大学优秀教材出版奖,《工程燃烧学》教材已推广至哈尔滨工程大学、山东理工大学、天津中德应用技术大学、西安石油大学等高校作为能源与动力专业的专业课教材。

我国正面临着巨大的挑战,“中国制造2025”、“互联网+”、“网络强国”“一带一路”等一批重大战略正在加紧实施中,对于传统工科院校来讲,原有的教学方法已经不足以满足社会对于人才培养的要求,“教学-实践-科研”相融合的教学模式则可以在学生接受理论知识体系的同时培养其实践能力及对于知识应用的具体认识,使其成为工程实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型“新工科”人才。

4、成果获奖及出版物

成果主要完成人撰写出版工程类课程教材2部,获得北京科技大学“教材出版奖”。发表教学论文4篇,指导本科生参与节能减排社会实践获得国家二等奖1项,国家三等奖1项,摇篮杯校级1等奖2项,获得优秀指导教师称号,指导本科生进行科技创业创新获得国家二等奖1项、省部级奖2项。教材及教学论文详细内容如下:

撰写出版教材:

(1) 《工程燃烧学》,主编,普通高等教育“十三五”规划教材

(2) 《能源工程管理与评估》,主编,普通高等教育“十三五”规划教材

发表教育教学论文4篇:

(1) 苏福永. 工程燃烧学有效教学策略的探索,2016年教育部能动类专业教学指导委员会全体会议暨全国能源动力类专业教学改革会议,沈阳,中国,2016: 27-30.

(2) 苏福永. “问题教学”法在高等院校工程燃烧学上的应用分析. 才智, 2017(22):199-200.

(3) 苏福永. 新工科背景下能源与动力工程专业教育改革的探索. 教育, 2019(7):167.

(4) 赵志南,苏福永. 微课在工程燃烧学中的应用实例分析. 中国冶金教育, 2020(3):31-32.

5、结束语

高等教育始终应该以培养人才为目标,大学的本质在于“教”,其它活动应与“教”相互联系,相互促进。作为一名大学教师,若要讲好一门课,就要对该课程进行细致分析,结合当前的科研进展,采用先进的教学方法,开发针对性的教学方案。本成果主要体现在工程类课程教学过程中“教学-实践-科研-思政”的融合,希望通过本成果的推广应用可以为更多的传统工科工程类课程提供借鉴,为我国培养出更多的专业人才。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083