地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

1、成果概述与核心理念

本成果名为“《工程燃烧学》“教学-实践-科研-思政”融合教学模式探索”,是针对工程类专业基础课程在新时代下面临的教学质量瓶颈与人才培养挑战,所进行的一项系统性、综合性教学改革。成果始于2013年3月,历经八年的持续研究、迭代与实践,于2021年2月完成系统构建。

核心理念在于彻底打破传统教学中“教学、实践、科研、思政”四大育人环节相互割裂、各自为政的格局。我们通过顶层设计与系统重构,致力于实现四者之间的深度耦合、相互促进与有机统一,旨在构建一个以学生全面发展为中心、以解决复杂工程问题能力产出为导向、以价值塑造为灵魂的融合育人新生态。该成果不仅是对《工程燃烧学》一门课程的重新设计,更是对工程教育内在规律的一次深刻实践,形成了具有普适意义的改革框架。

2、成果致力解决的核心教学问题

改革之初,我们深入诊断了《工程燃烧学》及同类课程长期存在的四大深层矛盾,这些问题严重制约了课程教学质量与学生能力的培养:

(1) 理论高度抽象与工程形象具体之间的矛盾。燃烧学核心理论如化学反应动力学、湍流燃烧等,高度数学化和模型化,传统粉笔+黑板或简单的PPT教学,难以在抽象的微分方程、稳定性理论与真实跳动的火焰、高效运行的工业炉窑之间建立有效连接。导致学生陷入公式推导的困境,却无法形成对燃烧系统的整体认知,知识体系碎片化,学习兴趣低迷。

(2) 概念表述简明与原理内涵深邃之间的矛盾。诸如火焰温度、火焰传播速度等基础概念,其定义看似简单,但其数值受多重因素复杂影响,且缺乏理论解析解。传统教学模式下,学生只能被动接受结论,无法通过常规计算或简易实验进行验证与深度探究,导致理解停留在表面,难以把握其物理本质和工程应用中的关键作用,阻碍了其创新应用能力的发展。

(3) 知识传授本位与能力培养需求之间的矛盾。传统课程内容与快速发展的工程实践和前沿科研严重脱节。学生虽能熟记理论和完成标准习题,但在面对实际的燃烧器设计优化、污染物生成控制、燃烧不稳定诊断等复杂工程问题时,表现出明显的“知识僵化”和“学用分离”,分析、诊断和解决实际问题的综合能力严重不足,无法满足产业升级对创新型、实践型人才的迫切需求。

(4) 专业教育定位与立德树人根本任务之间的矛盾。过往的教学体系过度偏重知识与技能的单向灌输,未能充分挖掘和有机融入课程中蕴含的丰富育人元素,如能源安全战略所承载的家国情怀、“双碳”目标所引领的绿色发展责任、工程决策中所涉及的伦理考量、以及科研探索中蕴含的科学家精神。这使得专业教育与价值引领成为“两张皮”,未能有效履行“为党育人、为国育才”的初心使命。

3、成果的系统解决方案与实施路径

针对上述根源性问题,本成果构建了以“四位一体”为核心的系统化改革方案,并沿着四条相互支撑、彼此强化的路径予以精细实施:

(1) 教学革新:构建“智能化、立体化”教学新范式,破解理论抽象难题

1) 打造“三维一体”的教学空间:突破以教师、教室、教材为中心的单一教学模式,构建了“线下课堂精讲 + 线上微课助学 + 网络平台互动”的立体化教学环境。线下课堂聚焦于核心概念的深度剖析、重点难点的互动研讨与思想碰撞;自主开发的系列化、结构化微课视频,针对特定难点和前沿拓展进行“切片化”精讲,支持学生根据个人基础与兴趣按需学习,实现个性化知识内化;依托成熟的在线课程平台,集成所有教学资源,无缝衔接课前预习、课堂参与、课后巩固与拓展探究的全学习链条,构建了一个突破时空限制的“泛在课堂”。

图1 网络化教学

2) 深度融合现代信息技术赋能教学:

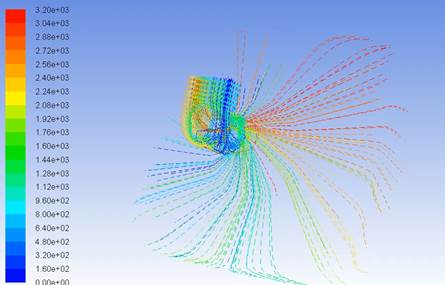

Ø 理论可视化与动态化:大规模采用高精度三维动画、计算流体动力学(CFD)仿真、分子动力学模拟等先进技术,将不可见的化学反应路径、自由基演化、火焰结构动态、流场与温度场分布等抽象过程,转化为直观、生动、可交互的视觉形象,从根本上化解了“看不见、摸不着”的理解障碍。

图2 平面火焰气体流线图

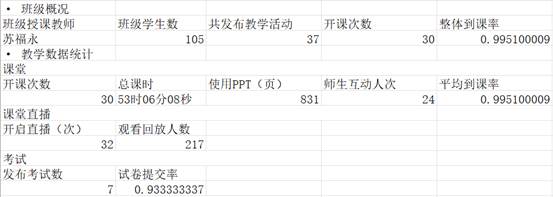

Ø 引入AI助教实现精准干预:利用人工智能技术,开发或引入智能教学助手,实现对学生在平台上的学习行为数据、作业数据、互动数据进行追踪与分析,智能识别学习困难点,提供个性化的学习资源推送和实时答疑支持,极大提升了教学效率与针对性。

图3 AI辅助教学分析

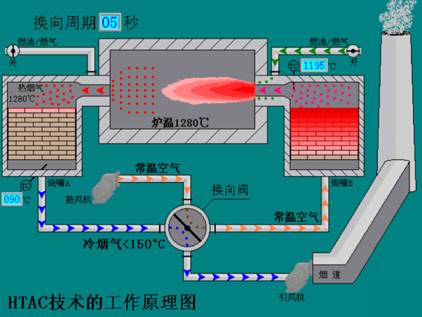

Ø 虚拟仿真拓展认知边界:开发了涵盖典型燃烧器点火、运行、调控及故障诊断的虚拟仿真实验系统,让学生在高度仿真的虚拟环境中,安全、低成本地进行在真实实验室中难以完成或存在风险的复杂实验,深化对系统行为、参数关联与安全规范的理解。

图4 蓄热式(HTAC技术)仿真分析

3) 创新教学方法与内容载体:

Ø 案例教学体系化与全程化:围绕《工程燃烧学》的知识脉络,系统开发了贯穿课程始终的系列化工程案例库。每个核心知识点都配有从能源、电力、冶金等工业实际中提炼的典型教学案例,引导学生在真实的工程情境中定义问题、应用理论、分析求解,完成从理论认知到工程思维的跨越。

Ø “视频习题”实现情境化知识应用:创新性地将课后练习形式升级为“视频习题”。通过精心制作的短视频,再现特定知识点在工程中的应用场景与待解决的问题,学生需基于视频设定的边界条件和工程要求进行分析与解答。这种方式极大地激发了学生的探究兴趣,有效培养了其在具体情境中创造性解决问题的能力。

(2) 实践重构:搭建“多层次、探究型”实践教学体系,强化工程创新能力

1) 系统性重构实验教学内容与目标:对与课程紧密配套的《工业热工实验》课程进行一体化顶层设计,彻底改变以验证性实验为主的陈旧格局。大幅增设了综合性、设计型及探究性燃烧实验项目,新的实践教学体系不仅实现了对理论教学所有核心章节的全覆盖,更着重于设计和引入能够再现工程中复杂现象、蕴含多个知识点交叉融合的实验项目。

2) 推动实践模式从“被动操作”向“主动探究”的根本性转变:在实验教学中,显著减少提供详细步骤的“食谱式”操作指南,代之以问题或目标导向的任务书。鼓励和引导学生自行组建团队、查阅文献、设计实验方案、选择并搭建仪器系统、进行数据采集与分析、并最终完成研究报告和答辩。这一过程全面训练了学生的动手能力、观察能力、科学分析能力、团队协作能力和学术表达能カ。

3) 贯通“理论-实践-认知”的深度融合循环:通过亲手操作、亲眼观察燃烧现象、亲身分析实验数据,学生得以将课堂上学到的抽象概念、公式和模型,与具体的实验现象、测量的数据曲线和出现的问题相印证。这种直接的、体验式的学习,使学生深刻理解了知识点的内在物理涵义、相互关联及其在工程实际中的价值,从而构建起牢固、系统且能灵活迁移的工程认知框架。

(3) 科研反哺:建立“前沿化、长效性”科教融合机制,赋能学术视野与创新思维

1) 建立“科研案例进课堂”的长效机制:充分释放教学团队在高效清洁燃烧、低碳/零碳能源利用、燃烧污染物控制等前沿领域的深厚科研积累,建立了制度化的“科研反哺教学”通道。将正在进行或已完成的重大科研项目(如富氧燃烧、化学链技术、氨/氢燃料燃烧等)的核心科学问题、技术路线和创新成果,进行精心解构与教学化设计,转化为难度阶梯式、内容模块化的课堂教学案例。

2) 全面推行以问题为导向的PBL(项目式学习):以上述源自真实科研的案例为基础,在课程中全面嵌入PBL教学模式。学生以项目小组的形式,模拟完整的科研过程,从文献调研与综述开始,经历问题定义、方案设计与论证(可能结合数值模拟或实验研究)、数据获取与分析、到最终形成技术报告并进行学术汇报。这实质上是让学生经历了一次“微型科研”的完整训练。

3) 在解决真实问题中培养创新思维与复杂工程能力:通过接触学科最前沿的动态,学生不仅拓宽了学术视野,更直观地感受到基础理论知识在解决国家重大战略需求和前沿科学挑战中的巨大价值与应用潜力。更重要的是,在这一过程中,学生的批判性思维、创新意识、自主学习和终身学习的能力、团队协作精神以及跨学科整合知识以应对和解决复杂工程问题的核心素养得到了全方位的锤炼和提升。

(4) 思政融合:贯穿“隐形化、有机性”价值塑造主线,落实立德树人根本任务

1) 系统性地挖掘、梳理与整合思政元素矩阵:对标国家重大战略和核心价值观,系统梳理并融入了四大维度的思政元素:

Ø 家国情怀与能源安全观:通过分析世界与中国能源格局的演变、我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋,引导学生深刻理解“能源的饭碗必须端在自己手里”的战略意义,树立科技报国的使命感和责任感。

Ø 绿色发展理念与“双碳”使命:紧密结合燃烧污染物(如NOx、SOx、粉尘)的生成机理与控制技术,以及低碳/零碳燃烧技术的发展,深入探讨能源利用与环境保护的关系,培养学生推动绿色转型、建设生态文明、服务“双碳”目标的内在驱动力。

Ø 工程伦理与社会责任:通过剖析国内外重大燃烧安全事故案例(如锅炉爆炸、火灾等),引导学生讨论工程决策中安全、健康、环保、经济的平衡,强化其作为未来工程师对公众安全、社会福祉和可持续发展的职业伦理与道德责任。

Ø 科学家精神与工匠精神:在知识点的讲授中,适时引入领域内中外科学家(如钱学森、吴仲华等)的爱国情怀、创新故事和严谨治学的事迹,弘扬追求真理、潜心研究、精益求精、团结协作的科学精神与工匠精神。

2) 追求“盐溶于水”式的有机融入与无声浸润:坚决摒弃生硬嫁接、“贴标签”式的思政说教,强调将价值塑造自然、流畅地渗透于知识讲解、案例讨论、实践操作和项目研究的每一个环节。例如,在讲解燃烧效率提升时,自然关联到对国家节能减排政策的贡献;在介绍我国自主研发的先进燃烧技术时,生动讲述其背后科研团队攻坚克难、自立自强的创新故事。通过这种“润物无声”的方式,实现知识传授、能力培养与价值引领的浑然一体和有机统一,真正落实立德树人的根本任务。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083