地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

(1)科研反哺,构建“基础-前沿”融通的内容体系

针对内容与国家战略前沿脱节的问题,依托团队科研优势,构建“科研自研反哺”机制,将前沿成果转化为高阶教学供给(图2)。

① 依托平台成果,转化前沿内容

依托北京市重点实验室,将团队在Nature Chemistry等顶刊发表的多孔材料、电化学储能等研究成果和国家级项目,系统引入课堂。围绕碳中和、绿色能源等,提炼为“前沿模块—核心案例—探究任务”三类标准化载体,并建立年度迭代机制,实现高效更新。

② 构建三维课堂,贯通科研浸润

构建“理论-实验-网络”三维贯通体系:理论课堂嵌入科研案例探究,实验课堂引入科研背景与方法训练,网络课堂通过科研专题微课、MOOC拓展学习边界。三类课堂相互支撑,科研反哺从“点滴注入”变为“全域浸润”。

③ 发挥团队效能,拓展育人维度

依托新世纪优秀人才、国家级青年拔尖人才领衔的育人梯队,年均举办4-6场讲座、邀请国际专家、组织海外研学,开展项目式探究,引导学生进入科研团队,培养科研素养与创新思维。

图2 “基础-前沿”融合的内容体系

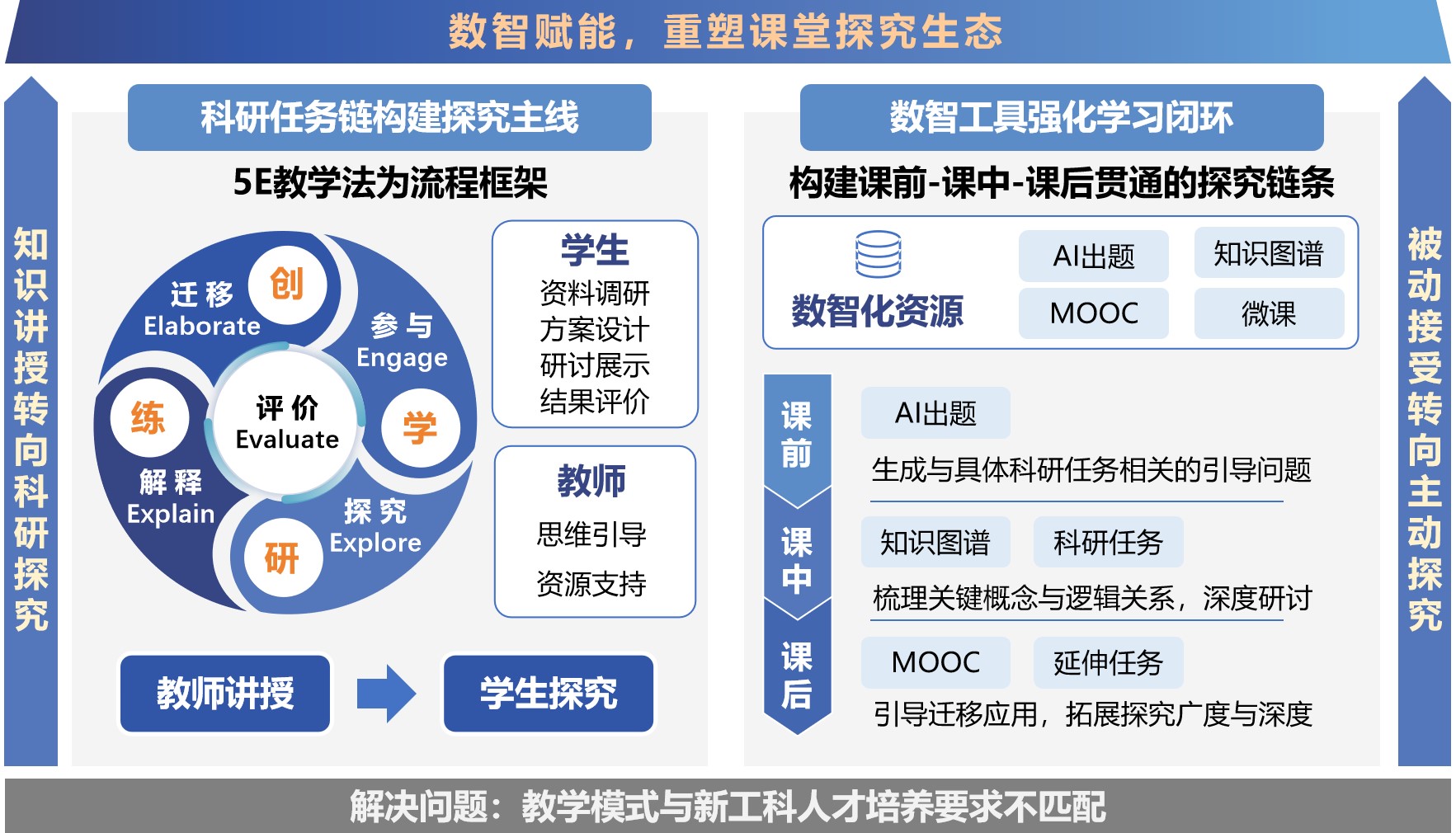

(2)数智赋能,重塑课堂探究生态

针对教学模式与新工科要求不匹配,以科研任务链为牵引、数智工具为支撑,推动课堂由“教师讲授”向“学生探究”转型(图3)。

① 科研任务链贯穿全过程,打造探究主线

课程依托5E教学法,将团队科研任务拆解,构建“参与Engage—探究Explore—解释Explain—迁移Elaborate—评价Evaluate”五环节闭环,与“学—研—练—创”任务链相互衔接。AI个性化推题激发思考,科研任务推动小组协作探究,知识图谱助力概念回溯与结构建构,开放性任务促进创新迁移,评价动态反馈,重塑探究逻辑。

② 数智工具赋能课前—课中—课后探究链

课前以AI出题导入科研情境;课中围绕科研问题开展小组探究;课后借助MOOC与延伸任务深化迁移与创新。科研任务链与数智工具支撑课堂从“知识灌输”向“科研探究”转型,提升跨学科整合与创新能力。

图3 课堂探究模式

(3)过程评价,深化“价值共评”育人机制

针对评价与育人机制不足,创新“价值共评”,将价值维度融入标准、主体与方式,使知识、能力与价值引领贯穿全程(图4)。

① 融入价值维度,构建多元共评

在“过程+结果”并重基础上,将过程性考核权重由20%提升至40%,覆盖课前、课中、课后。通过翻转课堂和项目式学习,将“创新性”“社会价值”“科研精神”等纳入评价标准,由教师、学生和同伴参与评分与讨论,形成“师生共评+同伴互评+自我反思”的多元协同共评机制,依托党员示范课的引领作用,使价值引领在评价中自然生成。

②植入科研案例,激活价值共建

团队骨干(全国高校“双带头人”党支部书记及成员)扎根国家重大需求,在碳中和材料、电化学储能等方向取得原创成果,将科研攻关故事与思维过程转化为课堂案例和评价维度,引导学生在研讨与共评中共同思考科学创新的社会意义,实现科研精神与价值认同的共建,形成学术与价值同频共振育人场景。

图4 价值共评机制

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083