地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

(1)深化产学研融合,创新矿业新工科人才培养理念。为破除传统教育教学弊端,顺应新时代产业需求,提出以“需求驱动、产学研协同的矿业新工科‘4+3+2’人才培养体系探索与实践”。建设全国首批智能采矿工程新专业,实施“3+1+2”本硕贯通培养与本科全程导师制;通过强化校企联合指导与项目驱动,将产业真实问题融入培养全过程,落实“一生双师、百企千人”协同育人。依托“111”引智基地与科技部创新团队,引导学生参与科研项目与“互联网+”“挑战杯”等竞赛,显著提升学生工程实践与创新能力。创新“厚基础-宽领域-新工科-国际化”培养理念,深化教学方法改革,推动传统矿业学科与前沿技术深度融合,促进技术创新与产业升级,全面提升人才培养质量,打造适应行业发展的复合型人才。

图1 引智基地建设与学生竞赛获奖

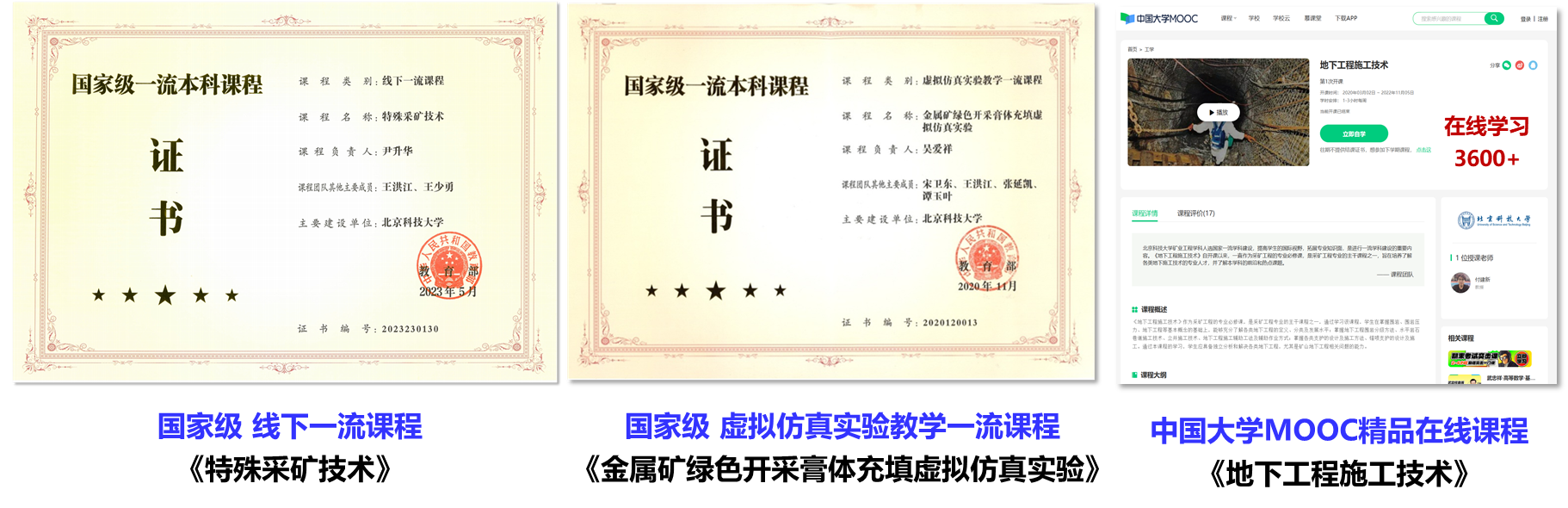

(2)响应产业新需求,推动专业教育与行业协同升级。采用“基础理论+工程实践+行业前沿”教学模式,促进学生全面发展;结合矿山智能化发展趋势,提升学生跨学科能力;构建以《特殊采矿技术》等国家级一流课程为核心的新工科课程群,建设中国大学MOOC《地下工程施工技术》等在线开放课程,将行业前沿技术动态及时融入教学。实施“采矿工程+西班牙语”跨学科培养模式,开展校企专家协同授课与暑期外专课程。通过将采矿模型大赛、“互联网+”等竞赛融入教学过程,以赛促学,有效激发学生创新思维与跨学科整合能力。

图2 课程体系建设效果

(3)依托产学研合作,推进国内外矿山工程实践。搭建“虚实结合、中外联动、产教贯通”的多维实践平台与国际化培养路径。建设从线上/线下工程实践,到中国五矿、矿冶科技集团等企业实习,再到海外矿山实习的递进式实践链条。依托高校学科创新111引智基地,开展国外专家授课、“2+2联合培养”等活动,提升学生国际化视野;构建中色、中冶、芬兰等国内外产学研实践基地,组织本科生赴金川镍矿、首钢集团等国际大中型企业开展实习时间;赴芬兰开展矿山海外实习,提升实践能力,推动学生在真实产业环境中锤炼实践与创新能力。通过引导学生参与企业真实项目、申报发明专利,实现“教学—科研—产业”闭环培养,全面增强学生在多元文化背景下的创新实践能力与全球胜任力。

图3 多元实践平台建设

本项目立足新时期矿业工程定位与产学研协同发展目标,优化人才培养模式与方案,持续推动教育创新,将基础理论与技术应用融入工程实践,以培养学生的学习能力、科研能力、创新能力和实践能力为核心,打造“四新+三联+两融合”的矿业新工科复合型人才,为行业发展提供强有力的人才支撑。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083