地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

当前,世界迎来“百年未有之大变局”,矿业工程为国民经济发展与国防安全提供基础资源保障。随着“新工科”、“智能化”等新理念的提出,传统矿业工程专业迎来以产学研深度融合为核心动力的升级契机,对高层次、复合型、创新型人才培养提出了全新要求。在教育部新工科项目、中国高等教育学会规划课题、北京市教委教改项目等重大重点教改项目的有力支撑下,项目团队立足“双一流”学科矿业工程变革发展,以国家重大战略发展需求为导向,探索实践了“需求导向,科教融汇的矿业新工科‘4+3+2’人才培养体系探索与实践”。

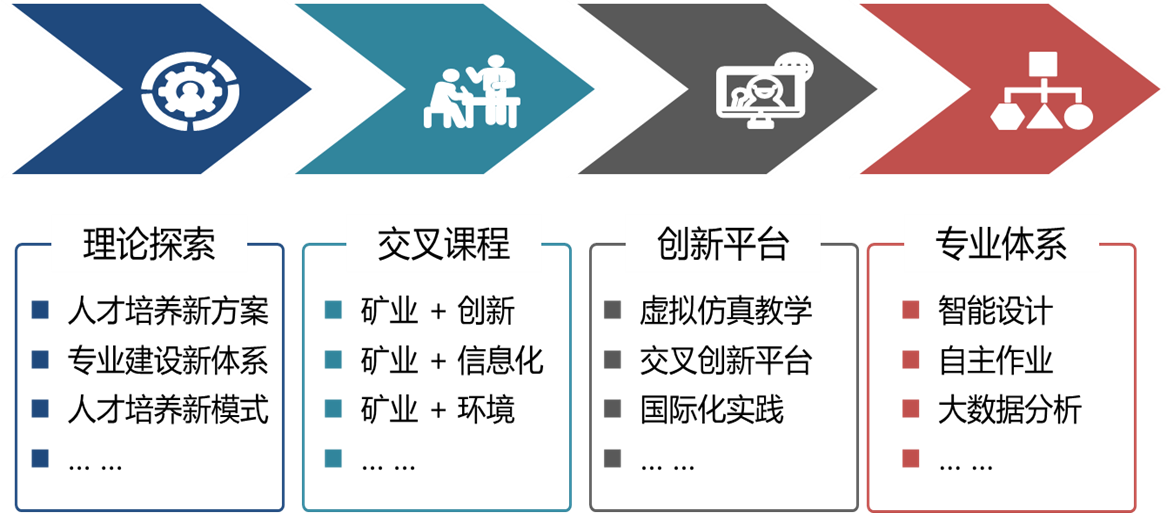

图1 人才培养体系建设

该成果聚焦一流新工科人才培育,坚持以产业需求为导向,深化科教融汇与产教协同,因势利导地开展传统矿业专业教育机制体制变革,创新提出了“4个创新”(培养模式创新、课程体系创新、实践实习创新、育人平台创新)、“3个联动”(师-生多维联动、校-企协同联动、国内-国外协同联动)、“2个融合”(多学科交叉融合、产学研深度融合),形成了国家级一流课程、本硕贯通式培养、国内外实践基地建设等系列示范成果,团队牵头荣获中国有色金属学会教育教学一等奖、北京市优质本科教材奖等教研奖励40余项,夯实培育了学生专业基础、科研思维、实践水平和创新能力,为引领矿业学科转型发展、擘画矿业教改新蓝图,带动同类工科专业教育转型发展提供了重要借鉴样板。

本项教学成果主要解决了以下三方面教学问题:

(1)传统人才培养模式与现代矿业发展需求脱节,学生工程实践能力与创新能力不足。原有课程体系未能及时跟进矿业智能化、绿色化转型趋势,教学内容与行业技术发展存在滞后,导致学生知识结构单一,难以将理论知识转化为解决复杂工程问题的能力。

(2)课程内容滞后于行业技术发展,与工程实际联系薄弱,学生学术创新与工程转化能力欠缺。理论教学未能有效融入大数据、人工智能等新兴技术,教学方式以单向讲授为主,学生参与度低,缺乏跨学科思维与主动探索能力,难以适应行业对复合型人才的要求。

图2 新工科知识结构要求

(3)实践教学环节薄弱,产教融合深度不足,学生国际化视野与创新实践能力有待提升。现有实习平台未能系统整合国内外优质资源,学生在真实产业环境和跨文化背景下锻炼的机会有限,制约了其创新能力和全球职业胜任力的全面发展。

图3 建设海内外实践平台促使产教深度融合

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083