地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

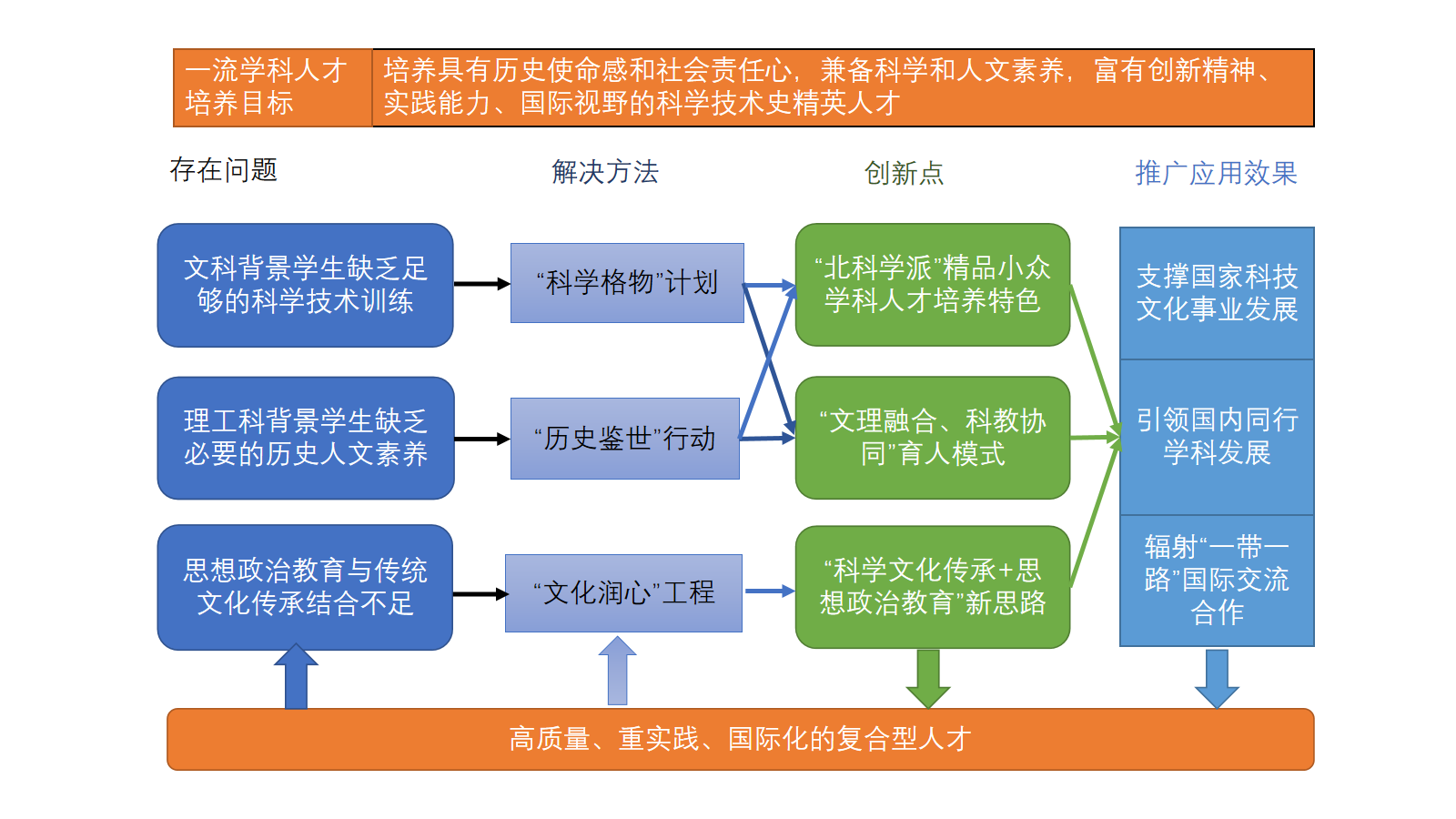

科学技术史学科秉承“文化强国、科技兴邦”理念,弘扬“团结、传承、开放、奋进”精神,推动文理交叉融合的理论创新与实践探索,积极构建科学技术史一流学科研究生培养体系。制订“科学格物”计划,实施“历史鉴世”行动,建设“文化润心”工程,通过高水平科研实践育人,提高国际化交流水平,形成“北科学派”精品小众学科人才培养特色、“文理融合、科教协同”的育人模式和“科学文化传承创新”的思政教育新思路,培养出一批具有家国情怀的高质量、重实践、国际化的复合型人才。

近十年来,科学技术史学科修订研究生培养方案,开设研究生课程47门,毕业博士59人、硕士162人,获得省部级以上38项荣誉,实现多个从无到有的历史性突破。培养了国内数量最多的科技考古与文物保护方向博士生,多数毕业生成为考古文博、科普行业的业务骨干,立德树人效果显著。在第五轮学科评估中人才培养方面名列全国第一,担负起拔尖创新人才培养标杆的作用,支撑国家科技文化事业发展,引领国内同行学科发展,促进“一带一路”国际交流合作。

实施思路

教学成果主要解决以下关键问题:

(1)文科背景学生缺乏足够的科学技术训练。科学技术史学科以培养通才而闻名,但原课程体系中科学实验和实践环节不足、课外实践基地建设偏少等问题,致使文科背景学生难以把握现代科技发展规律。针对此,制订“科学格物”计划,改进培养方案和课程体系,拓展校外教学科研实践基地,采用科学实证方法研究科技遗产。

(2)理工科背景学生缺乏必要的历史人文素养。学科点存在师资队伍规模小、学科单一等弱点,造成理工科背景学生历史类人文知识不完备、理论与实践脱节等问题。针对此,实施“历史鉴世”行动,扩大文科师资比例,构建多元立体的课外学术活动体系,培养学生树立正确的历史观和世界观,全面提升其综合能力和创新能力。

(3)思想政治教育与传统文化传承结合不足。学生普遍存在传统文化修养不足等问题,难以担起传承中华优秀传统文化、促进文明交流互鉴、彰显文化自信的重任。针对此,建设“文化润心”工程,打造一流文化基础设施和活动品牌,在思政教育中融入传统文化传承创新,着力将思想价值引领和文化自信教育贯穿教育教学全过程。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083