地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

1.成果简介

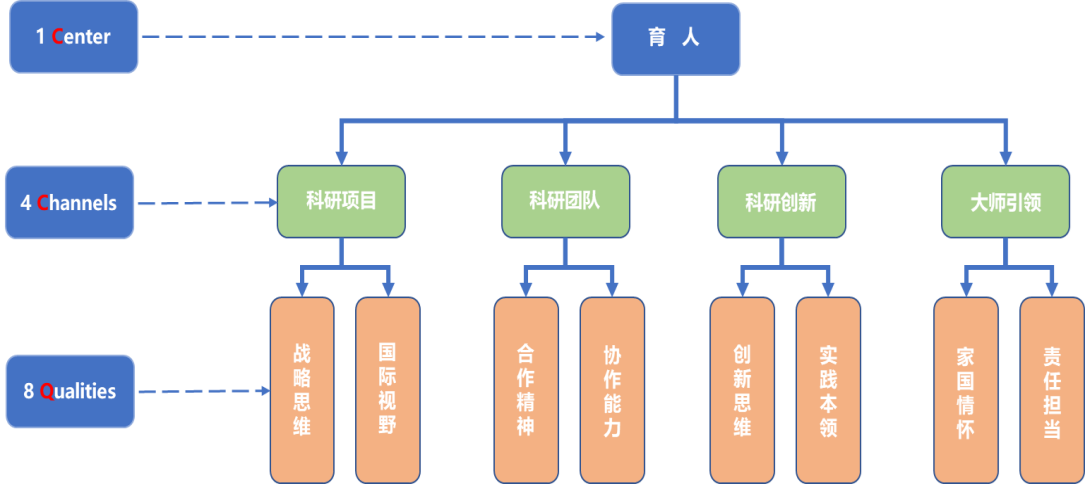

北京科技大学材料学部新材料技术研究院自落实“三全育人”综合改革以来,深入研究“三全育人”背景下材料类研究生培养的现存问题和重要内涵,依托一流学科优势,将思政、科研、实践和文化“四位一体”深度融合,全面梳理以科研促进教学的方法、形式和途径,科学分析科研育人的要素、指标和评价,将研究生培养从灌输式转化为启发式学习,从传统式转化为创新实践式研究,形成了一套全面系统、科学完备、具有可复制可推广有价值的研究生人才培养模式和评价体系,创新提出因人而异、因材施教的“CCQ”育人模式,即以育人为中心(Center),通过科研项目、科研团队、科技创新和大师引领四种途径(Channels),培养研究生具备战略思维、国际视野;合作精神、协作能力;创新思维、实践本领;家国情怀、责任担当八种素质(Qualities), 并基于统计学多参数加权优化理论提出评价研究生培养质量的20个综合评价指标参数集,实现了高质量育人目的,为高校研究生培养提供了有效的新举措新途径。该理念曾获批学校研究生教育教学改革重点项目1项、党建与文化课题6项。

“CCQ”育人模式通过多方调查研究、多年实践验证,得到广大师生认可和推广,科学有效,成效显著。相关成果获国家级奖17项(含双创),省部级奖21项,校级教学特等奖1项,一等奖3项,各类荣誉25项,发表论文15篇。简图如下:

(1)育人内涵上,开创了“课程思政培根、北科精神铸魂”立德树人新路径。党建引领,思政育人。响应习近平总书记“严谨治学、甘为人梯”的重要回信精神,将“北科精神”融入人才培养全过程,传承材料大师“教育报国、材料强国”优良基因。创建“师生联合党支部”、开展“追这样的星”和“材料铸魂·微党课”等党建品牌活动,践行“格物致知、笃行致远”的文化品质,培养研究生的立志报国精神。

(2)育人理念上,创建了彰显特色的“CCQ”育人模型。实践总结得出,以科研项目为基础,培养研究生的战略思维和国际视野;以科研团队为平台,培养研究生的合作精神和协作能力;以科研创新为动力,培养研究生的创新思维和实践能力;以大师引领为指导,培养研究生的家国情怀和责任担当。助力材料“双一流”学科建设,在第五轮学科评估中位居前列。

(3)育人团队上,组建了“大团队”协同育人机制。围绕国家重大战略和社会产业需求,依托材料优势 学科特色,成立大学研究院,组建以首席教授领衔的科研团队,实施以“大先生”引领,形成“全链条”大团队,承接“大项目”,建设“大平台”,开展有 组织科研和人才培养。已拥有 2 个国际平台,6 个 国家级平台,15 个省部级平台以及地方各类55个研发中心,形成大学研究院、大团队、大平台的协同育人机制。

(4)育人实践上,打造了“提升创新能力、服务重大需求”产学研贯通培养模式。与国内外校地企共建联合实验室,构建研究生+校内导师+企业导师+海外导师“一生多师、师生协作”人才培养模式,鼓励学生早进实验室、早进团队、早进课题组,服务国家重大需求,培养学生创新实践能力。带领学生参加国家互联网+、挑战杯等创新创业大赛,培养研究生科技创新与实践服务经验,形成产教融合科教融汇,产学研深度融合,促进人才技术双转移。

2.主要解决的教学问题及解决方法

2.1主要解决的教学问题

(1)思政元素与人才培养融合度不够,思政育人成效不显著;

(2)培养方案未充分体现学科和行业发展新要求,全方位教学质量评价机制不完善;

(3)教育教学资源统筹难,优质资源转化为育人优势不充分;

(4)学生参与国家重大工程和社会需求项目较少,与产业发展相关的创新能力不足。

2.2解决问题的方法

针对上述问题,在实施面向材料学科研究生“三全育人”综合改革过程中,申报团队采取了以下几种方法来解决教学问题,确保研究生教育的高质量高效率:

(1)加强党建引领,抓住以文化人,构建思政教育贯穿人才培养全过程。

把研究生党团班建于科研团队上,强化学术和思想政治教育深度融合。开展师生联合党支部建设,实施政治+学术“双导师”,促进党性+学术“双提升”。创建青年教师领航工作站、青年团工委和关工委等载体,打造中国材料名师讲坛、新材料技术大讲堂和材料铸魂.微党课等品牌活动,推动“大思政”教育进教材、进课堂、进头脑育人全过程,传承北科精神和材院文化,推动“一融双高”创先争优,促进事业高质量发展。

(2)坚持问题导向,创新提出“CCQ”研究生培养新理念新机制。

“CCQ”育人模式是通过科研项目、科研团队、科技创新和大师引领四种途径,将思政、科研、实践、文化“四位一体”深度融合,探索材料学科研究生特色育人模式。具体措施是从学科交叉融合、增强实践创新、强化国际视野、个性化培养、科研能力培养、产学研合作及思想政治文化“七个维度”开展育人改革,充分体现材料学科特色和行业发展新要求。通过对研究生全流程培养过程的20个评价观测指标进行大数据分析,建立综合评价函数计算模型,对培养质量进行科学评估。通过多年的实际数据统计,有效验证了“CCQ”育人模式的准确性、科学性和有效性,为新时代研究生人才培养质量的提升提供了有力的数据支撑和理论依据。

(3)运用系统观念,统筹协调资源,将多方优势充分转化为育人优势。

依托学科、平台、师资和科研等多方优势资源转化为育人实效,推动“CCQ”育人理念落实落地。首先,通过整合北科大一流材料学科优势,拓宽材料智能设计学科方向,创办材料基因工程“八年本博一贯制”高精尖班人才培养和全国首个AI+材料的材料智能技术本科新专业,推动学科交叉、学科建设与人才培养深度融合。其次,依托材料学科优势科研平台,创建大学研究院,建设国际学术组织、国家级省部级基地,打造校地企产学研协同平台,将平台优势转化为育人优势。同时,通过首席教授领衔“以老带新、新老协作”的师资团队和“本硕博贯通、党团班协同 ”的学生队伍,形成师生共建,培养研究生团队精神和协作能力。最后,通过大团队承接大项目,开展有组织科研和创新实践,在科研实践中培养研究生多元化、多维度分析问题、多视角发现问题和解决问题的科研能力和创新能力。

(4)注重多维合力,校地企产学研共建,锤炼研究生创新实践过硬本领。

通过校地企合作,产学研贯通,推动教育教学与科技创新、行业发展和产业需求紧密结合。鼓励教师将最新研究成果引入课堂,指导学生围绕国家重大工程和社会产业需求进行研究和论文选题;鼓励学生将文章写在车间、写进现场;通过“一生多师、多方协作”培养机制,推动学生走出课堂,走向企业和科研一线,增进校企、校地、校际和海内外合作,提升学生创新实践能力,促进就业渠道和人才技术双转移。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083