地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

改革思路与实施过程

1、优化课程体系建设,夯实课堂教学“主渠道”

针对如何在统一的施教中平衡学生个体差异和不同专业需求的问题,深入了解各学科、各专业对数理基础知识的需求,突出固本强基思想,秉承使命牵引、目标导向、全方位提升培养质量的改革思路,多层次构建培养体系,提高学生自主学习能力、培养学生深度思考习惯、激发学生创新思维意识。

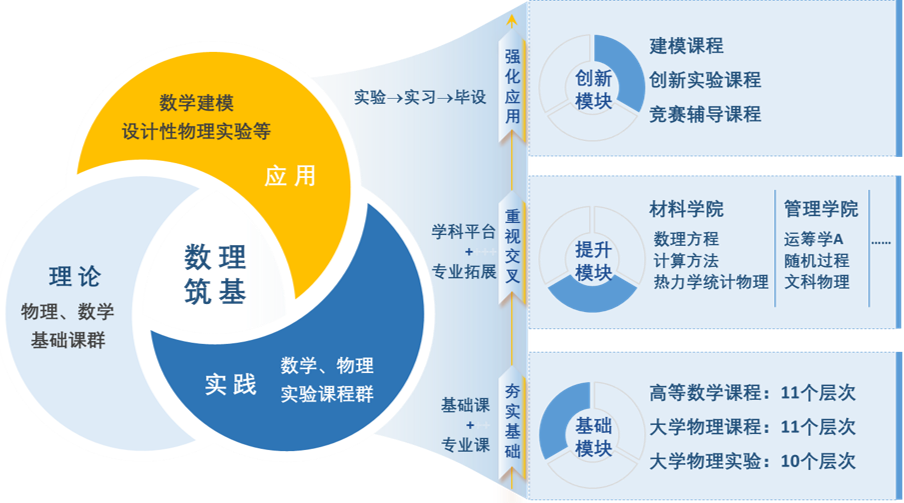

按照“厚基础、强应用、重交叉”的改革方向,遵循以学生需求为导向,以创新能力培养为主线的总体思路,对课程体系和课程内容进行革新,构建了多模块、分层次教学模式,形成了有利于学生自我设计、自主学习的课程体系,实现了与授课对象专业相匹配的因材施教。基础课程模块采用多层次教学,专业提升模块契合不同专业特点,创新选修模块训练实践能力和提升后发潜力。通过一流教学新体系培养学生厚实的基础、扎实的核心知识技能,实现基础学科对工科专业的理论支撑;通识教育与专业教育相融合,提高学生自主学习和深度思考的能力,帮助学生打开思维,激发创造力,实现可持续的、创造性的发展,提升学生“科技”硬实力。

2、强化教学资源创新,搭建学生成长“立交桥”

针对传统资源的单一化不能满足学生学习多元化需求的问题,学院依托于整体规划,把教学内容的精华从不同角度、以不同形式、通过不同资源类型呈现,建设线上线下、课内课外密切协同的教学资源。实施资源生态化发展,在应用中不断优化、提升资源适用性,从教与学两方面保障教学资源质量,推进优质教学资源库建设与共享。

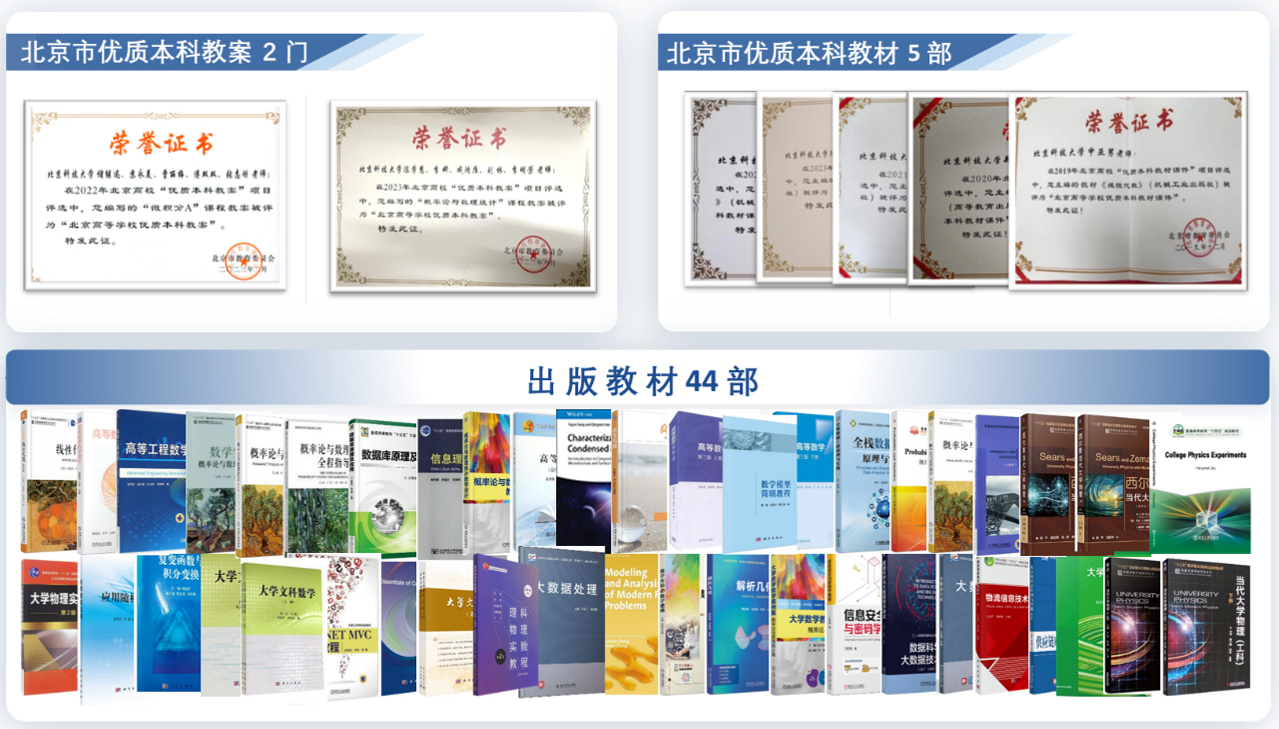

学院教材体系已全面覆盖高等数学、线性代数、概率论数理统计、复变函数积分变换、数学物理方法、运筹学、数学建模、数学实验、大学物理、大学物理实验、工程力学等理工科数理类理论与实验课程。通过升级编写理念、增强内容创新与信息化资源、强化思政属性,显著提升教材的高阶性。在纸质教材中嵌入视频与动画二维码,增加个性化知识模块,满足多样化学习需求,帮助学生更全面理解、激发兴趣并提升主动性;实验教材设置具有挑战性的问题、开放性实验和实践项目,鼓励学生自主设计、制作、搭建、调试与探索,培养创造力与创新能力。

实验课程方面,构建了微课、AR、SPOC和虚拟仿真等模块,坚持现实与虚拟实验虚实融合、相互补充,拓展实践边界,为学生提供自主学习资源。上述课程资源有效缓解传统课堂深度与广度不足、学习时空受限及优质资源难以共享等问题,满足学生的个性化学习需求。

创新教学模式。针对学生基础与专业需求,实施分层次教学。以学生发展为中心,分别开设数学三大课与大学物理各11个层次;围绕计算、变换与分析能力开设复变函数与积分变换、数学物理方法、运筹学等课程;围绕实践创新开设数学建模、数学实验、大学物理实验,构建逐级递进、相互衔接、螺旋上升的全链条数理基础课程,服务理工管文各专业及工科试验班、材料纳米班等拔尖人才培养,夯实数理根基。

根据授课对象的特点,开展了研究型教学。将研究性问题和科学前沿引入课堂,引导学生由表及里、由此及彼地深度思考,促使教师将科研成果及时融入教学,强化理论联系实际与自主探索;在课堂中贯穿发散、联想、逆向等科研思维训练,提升独立思考与综合解决问题能力。

推动信息技术与教学深度融合,强化互动式教学。4门课程开展了混合式教学,共实施42门次,显著提升学生的课堂参与度与自主学习能力。

3、深化赛教研用融合,打造实践教学“大平台”

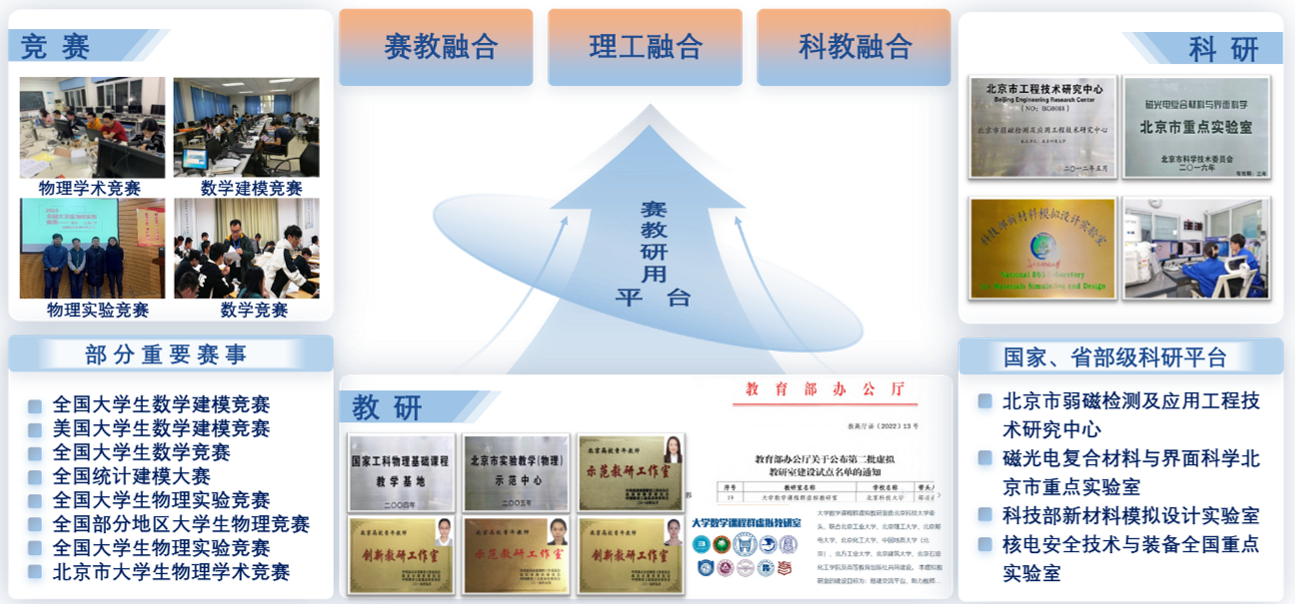

针对已有实践平台不能满足学生开展创新实践需求的问题,学院充分利用竞赛资源,依托国家教学基地、国家级一流专业及北京市教研平台,构筑了“竞赛-教研-科研”多维度实践平台,深度推进“赛教融合,理工融合,科教融合”。

促进赛教融合。通过升级实践课程的教学目标,强化实践课程的综合性,将教学资源与竞赛资源相融合,教学过程与竞赛过程相融合,发挥课堂教学与学科竞赛的耦合作用,促进专业知识和实践水平的综合提升。数理学院组织的竞赛年均参与约3000人次,获奖人数超过1000人次。

搭建教研平台。依托国家工科物理教学基地、北京市实验教学(物理)示范中心、北京市弱磁检测与应用工程中心、磁光电复合材料与界面科学北京市重点实验室等教研平台以及我校工科的国家、省部级实验室,搭建了多维实践平台。2023年获批核电安全技术与装备全国重点实验室;2022年牵头获批教育部大学数学课程群虚拟教研室。上述平台为本科生科研训练提供有力支撑,促进学生深度参与科研实践,提升原始创新能力和科研水平。例如,大数据与人工智能教学科研平台可完成普通CPU无法承担的大规模统计计算。

4、细化课程思政建设,扩大思政教育“同心圆”

针对课程思政难以有机融入数理公共基础课的问题,学院提出并确立了“全院统筹、全员参与、突出优势、彰显特色”的课程思政建设原则,结合专业课程及公共课程,完善顶层设计和规划,实现数理课程思政“全覆盖”和数理课程思政多元化途径,建构了“思政+技术”“课内+课外”“线上+线下”“核心课程+选修课程”的数理课程思政教学模式,全面推进课程思政建设,坚持思政育人与专业育人同向同行,在潜移默化中全面落实立德树人的根本任务。

拓宽建设渠道。举办院系两级课程思政教学比赛,加大课程思政特色示范课程建设力度和产出力度。通过“理学之美”学术论坛,引领科学研究前沿,培养学生科学精神、提升学生综合素质。组建学院朋辈讲师团,年均招收学生讲师20人,年均讲授习题课近200学时、一对一辅导近400人次。选拔优秀学生党员担任小班主任、宿舍领航员,对本科新生班级、宿舍进行定点帮扶,年均开展辅导500余次。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083