地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

1、优化课程体系建设,夯实课堂教学“主渠道”

创新培养理念。深入了解各专业对数理基础知识的需求,突出固本强基思想,秉承使命牵引、目标导向,多层次构建培养体系,提高学生自主学习能力、培养学生深度思考习惯、激发学生创新思维意识。

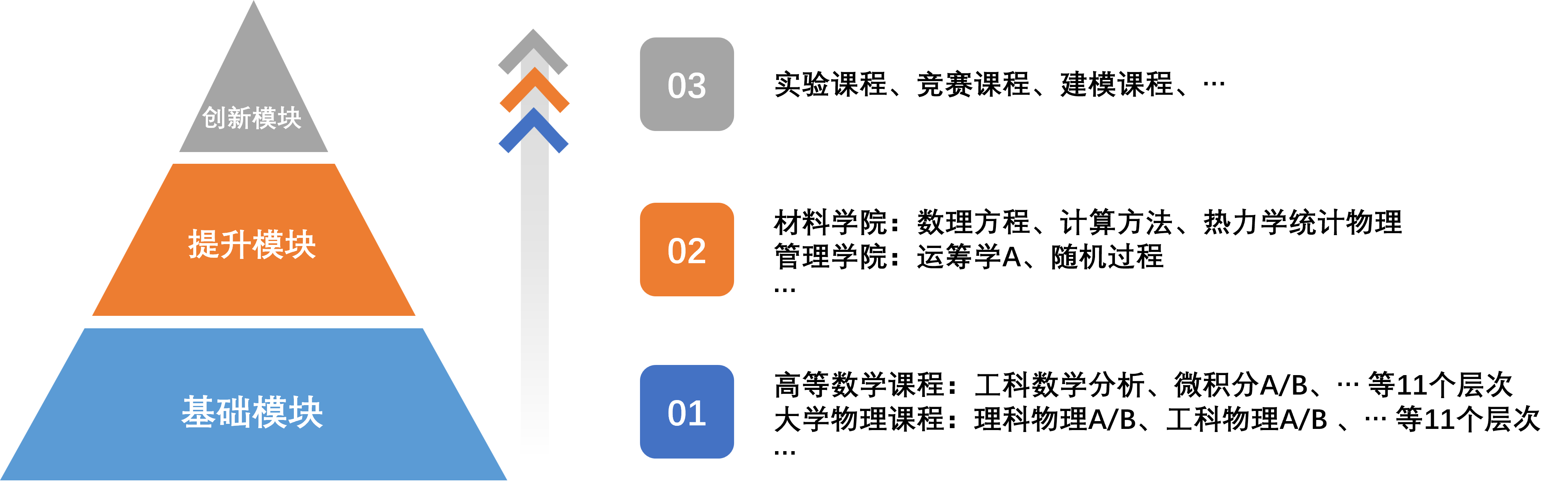

创新课程体系。通过构建多模块、分层次教学模式,提升了课程与授课对象专业的匹配度。创新选修模块训练实践能力和提升后发潜力。通过构建“厚基础、强应用、重交叉”的一流教学新体系,形成了有利于学生自我设计、自主学习的课程体系。

2、强化教学资源创新,搭建学生成长“立交桥”

创新教学资源。升级教材编写理念,加强教材信息化资源建设,强化教材的思政属性,提升了教材的高阶性。依托顶层设计,建设线下线上、课内课外密切协同的教学资源群。实施资源生态化发展,不断优化提升资源适用性,从教与学两方面保障资源质量;推进教学资源库的建设与共享,为30余所高校的20余万师生提供优质教育资源。

创新教学模式。 根据授课对象,开展了分层教学和研究型教学,有效引导学生养成深度思考习惯,培养学生的独立思考意识;将现代信息技术与教育教学深度融合,强调互动式教学,增强学生课堂参与度,4门课程开展了混合式教学,完成21门次混合式教学授课,有效提升了学生的自主学习能力。

3、深化赛教研用融合,打造实践教学“大平台”

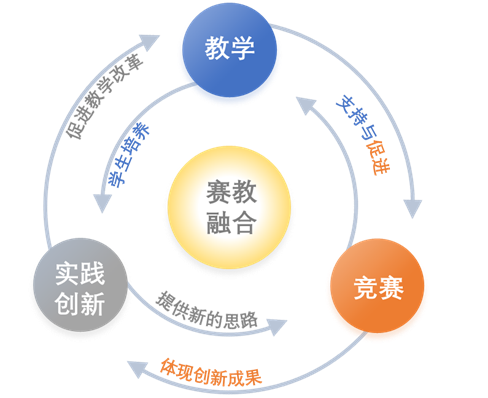

促进赛教融合。通过升级实践课程的教学目标,强化了实践课程的综合性和赛教融合,充分发挥课堂教学与学科竞赛的耦合作用,促进专业知识和实践水平的综合提升。

搭建教研平台。依托国家工科物理教学基地、北京市重点实验室等教研平台以及我校工科专业的国家级省部级实验室,搭建了“竞赛-教研-科研”多维度实践平台;2023年获批核电安全技术与装备全国重点实验室;2022年牵头获批教育部大学数学课程群虚拟教研室。

4、细化课程思政建设,扩大思政教育“同心圆”

完善顶层设计。确立“全院统筹、全员参与、突出优势、彰显特色”的课程思政建设原则,完善顶层设计和规划,建构“思政+技术”“课内+课外”“线下+线上”“核心课程+选修课程”的数理课程思政多元化途径,全面推进课程思政建设。

拓宽建设渠道。举办课程思政教学比赛,加大特色示范课程建设力度。通过“理学之美”学术论坛,引领科学研究前沿,培养学生科学素养。组建学院朋辈讲师团,年均讲授习题课近200学时、一对一辅导近400人次。选拔优秀学生党员担任小班主任、宿舍领航员,对新生开展年均500余次的定点辅导帮扶。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083