地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果解决教学问题的方法

(1)制度保障、模式创新,建构面向国家战略的培养机制

制度保障: 学校结合国家战略需求,优化政策体系,健全拔尖人才培养长效机制,制度化保障培养质量。2007年开始招收理科试验班,2009年颁布校发38号文件,将优秀生源的直博培养纳入规范化管理。经过十二年的实践,2019年颁布校发45号文件,实现制度的迭代升级,将管理模式调整为“四年一贯制”。建立“本硕博”贯通培养的学籍机制和科研资源倾斜配置机制,构建了覆盖全周期的制度保障网络。

图1 面向国家战略需求的培养机制

模式创新: 2007年,学校确立了“2+X”拔尖人才培养模式,即前两年重点强化数理基础,进而构建包括“2+6”本博贯通、“2+4”本硕衔接、“2+2”国际联培以及本科就业的多元化发展路径。2019年,该模式进一步优化为“3+X”体系,将数理基础学习压缩至三个学期,并加强和拓宽专业知识教学,招生规模也由60人扩大至90人。

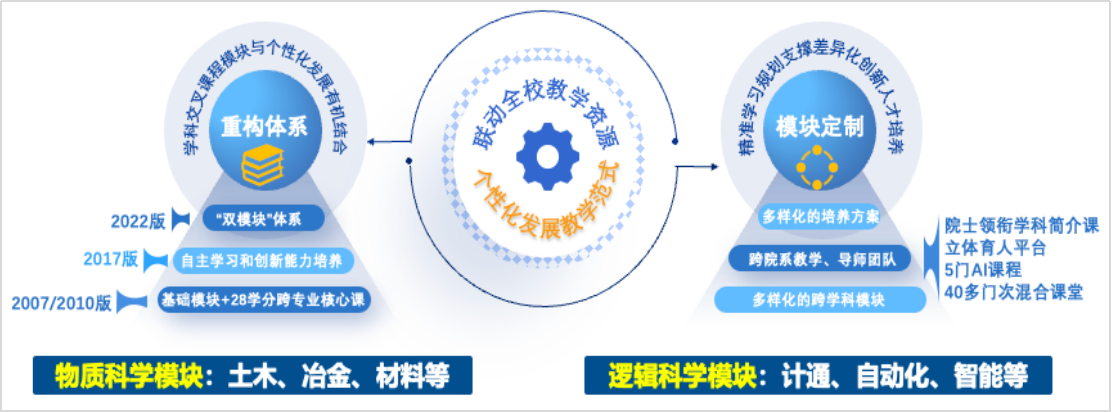

(2)体系重构、模块定制,打造个性化发展的教学范式

体系重构: 联动全校资源推进课程改革,优化4版培养方案,更新6版教学计划。2007版、2010版教学计划突出数理基础强化,2017版聚焦自主学习和创新能力培养,2024版搭建了以探索物质本质为核心的物质科学模块和训练思维范式为核心的逻辑科学模块,完成从强化数理基础到学科融通的系统性升级。建成3门国家一流课程和5门AI课程,运用AI学情分析实现精准学习规划,支撑差异化创新人才培养。

模块定制: 组建50多位跨学科教授领衔的本硕博导师团队并开发血流动力学、机器学习、纳米材料等20多个跨学科模块,系统推动学生开展个性化、跨学科学习;学校搭建多元选择培养方案,支持学生自主选择全校范围内导师开展创新与科研项目,相关项目省级以上立项率达35%,其中国家级项目占比15%,显著高于校内平均水平。

图2 个性化发展的教学范式

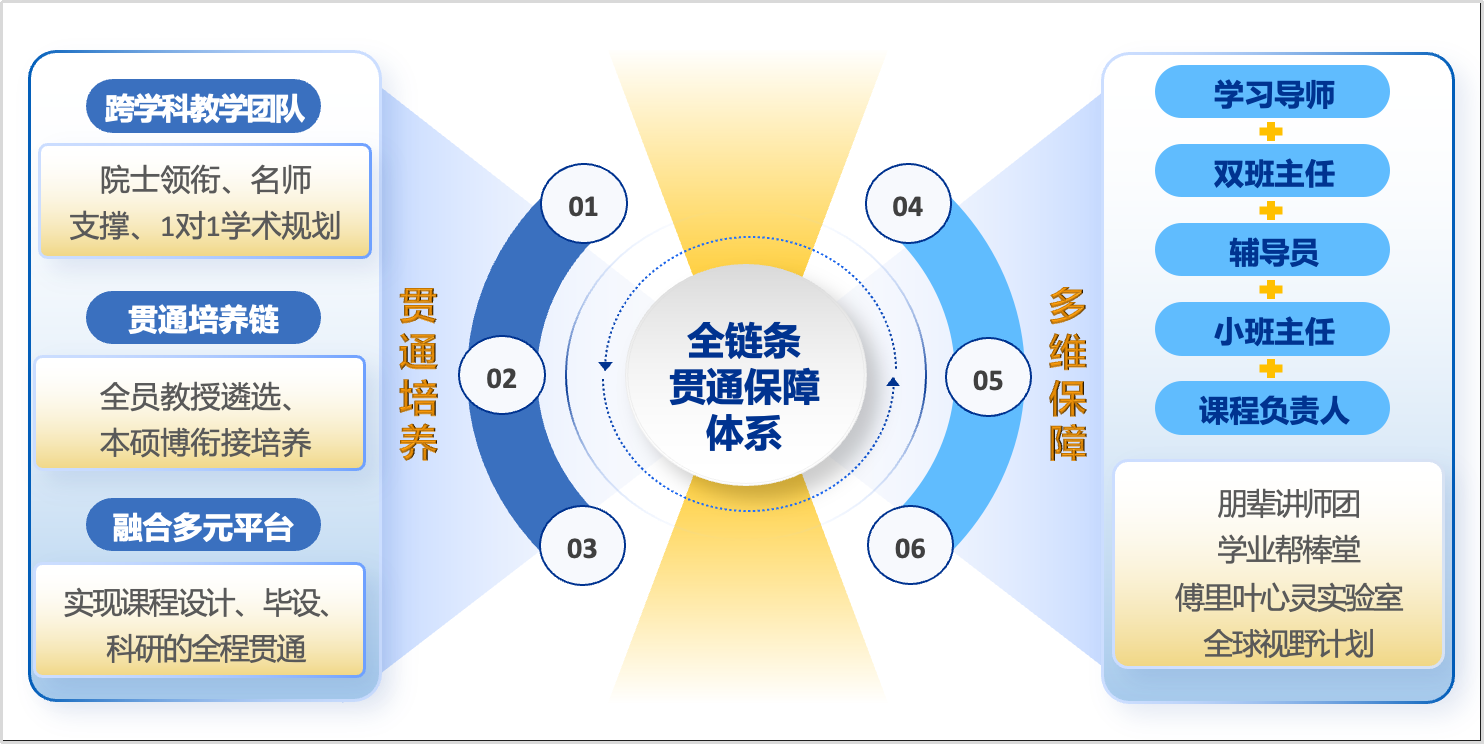

(3)贯通培养、多维保障,筑牢全链条的育人体系

贯通培养: 开设了院士领衔授课、独具特色的学科简介课程,强化数理基础与学科前沿认知,推行“1对1”学术导师制,从大一起定制个性化培养方案;依托“理学之美”论坛贯通基础研究、专业定向、本硕博衔接的培养链,形成一体化的培养路径;融合数智化、虚拟仿真等多元化平台,实现了课程设计、毕设、科研的全程贯通,实现知识应用与创新能力无缝衔接。

多维保障: 实施“学习导师+双班主任+辅导员+小班主任+课程负责人”五维管理机制;学业支持通过朋辈讲师团、线上“学业帮棒堂”开展核心课程辅导等;心理护航打造“傅里叶心灵实验室”,开展成长沙龙、压力调适等活动;国际拓展实施“全球视野计划”,选派学生赴斯坦福、哥伦比亚等国外名校交流。

图3 全链条贯通的育人体系

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083