地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果简介及主要解决的教学问题

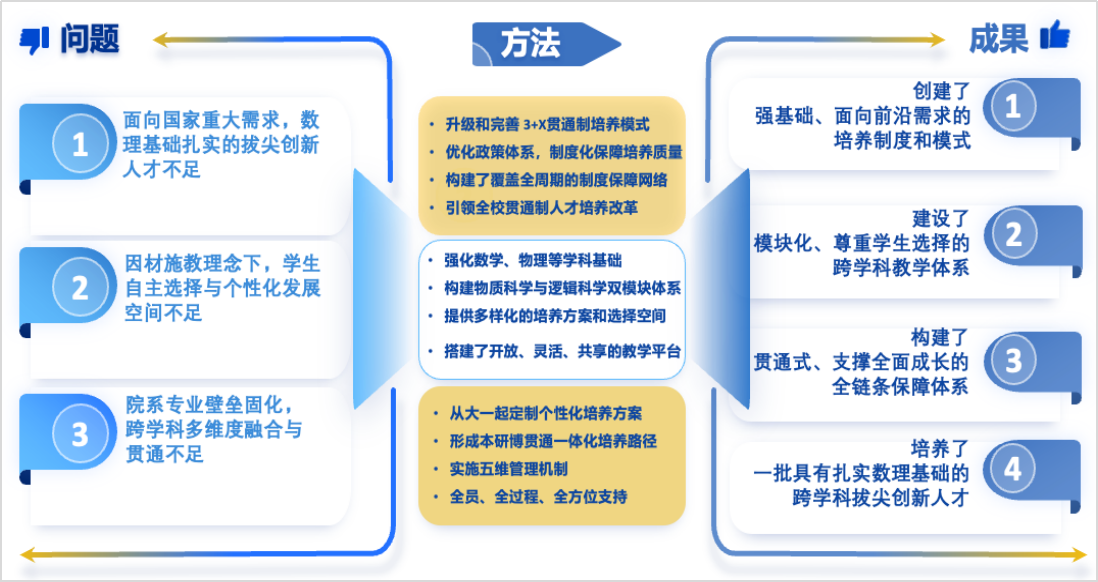

为响应习近平总书记“用好学科交叉融合‘催化剂’、加强基础学科培养能力”的号召,落实《教育强国建设规划纲要》对拔尖创新人才培养的战略部署,我校立足国家战略急需,自2007年起前瞻设立理科试验班。依托扎实的数理基础教学底蕴与冶金、材料等优势学科的强大科研支撑,历经十八年探索,坚持以“大先生、大平台、大项目”汇聚育人资源,不断深化理工融合的拔尖创新人才培养,取得了以下成果:

(1) 创建了强基础、面向前沿需求的培养制度和模式

在学校人才培养理念从“本科生全程导师制”1.0版演进至“开放合作国际化”5.0版的背景下,面向国家前沿需求,搭建了开放、共享的教学平台,将理科试验班培养模式由“2+X”升级为“3+X”贯通模式,形成可复制、能引领的拔尖创新人才培养新范式。

(2) 建设了模块化、尊重学生选择的跨学科教学体系

聚焦数学、物理等基础强化,建设了“强基础、模块化、贯通式”教学体系,为学生跨学科发展提供更加多样化的培养方案和更大的选择空间。打造了3门国家级一流课程,5门北京市优质课程等教学资源,获得省部级以上教学奖100余项。

(3) 构建了贯通式、支撑全面成长的全链条保障体系

组建院士领衔的跨学科教学团队,大一起实施“一对一”学术规划。依托“理学之美”论坛贯通本硕博培养链,实施“学习导师+双班主任+辅导员+小班主任+课程负责人”五维协同管理,实施人才培养全链条支持与保障。通过优化学业支持与教学模式,强化学生跨学科知识构建和创新能力。至今培养毕业生900余名,深造率达75%,其中直博生200余人,获省部级以上奖项500余项,多人入选国家优青、中国科协青年托举工程、博士后创新人才计划等国家级人才项目。

图1 成果简介及解决的主要问题

成果解决的主要问题:

(1) 面向国家重大需求,数理基础扎实的拔尖创新人才不足

计算机、人工智能、材料科学等领域的技术进步高度依赖数学建模、算法优化以及物理理论的支持,原有课程设置难以满足需求,构建和实施相应的跨学科育人体系是拔尖创新人才培养的关键。

(2) 因材施教理念下,学生自主选择与个性化发展空间不足

传统的教学模式在教学设计和实施过程中忽视学生的个性需求,缺乏足够的选择权和灵活性,实施个性化培养方案,打造多样化人才培养模式,是拔尖创新人才培养的重要途径。

(3) 院系专业壁垒固化,跨学科多维度融合与贯通不足

院系间的课程体系和师资隔离以及学科之间的界限过于分明,缺乏交叉融合的机制,导致知识体系割裂,难以形成贯通式的学习和研究环境。建立配套体制、打破学科和院系壁垒是保障贯通式拔尖创新人才培养的前提条件。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083