地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083

成果主要内容

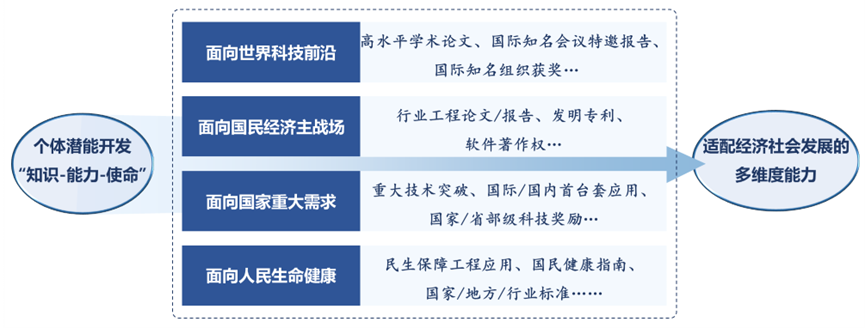

以“四个面向”为导引打造多元化成果评价体系,破除“四唯”倾向的单一评价指标陋习,发挥北京科技大学能动学科特色优势,面向“能源+”学科交叉的世界科技前沿、钢铁冶金等流程工业节能减碳的经济主战场、“能源革命”“碳中和”等国家重大需求、热物理与医学深度融合的人民生命健康,开展多维度创新型研究生培养改革与实践,在为新时期全球碳中和背景下我国能源转型与钢铁等传统制造产业低碳/零碳发展提供高水平科研成果和高层次人才支撑。具体如图1所示。

图1. 以“四个面向”破“四唯”的能动研究生培养改革实践

1)培养模式:四个面向导引的研究生知识-能力-使命多维度培养模式与机制

以“四个面向”为导向,深化“破四唯”改革,北京科技大学能源学科依托学校在流程工业节能减排领域的传统优势,基于能源科技领域的“四维度”发展需求,构建了“三维一体”研究生培养模式与评价体系。在知识体系维度方面,破除传统能源学科边界,围绕能源生产、转化与利用全链条,打造“基础-核心-前沿”三层次知识谱系;设计“能源+冶金、材料、AI、生物、环境、经济”等多学科交叉知识模块,并建立“能源+N”动态课程调整机制。在原创能力维度方面,破除学段分割培养壁垒,构建“本-硕-博”贯通式一体化培养理念;设立“竞赛创新训练+学术交流+科研实战赋能”多层级科研训练体系,激发创新思维,全面提升研究生原创能力和解决复杂问题能力。在思想素养维度方面,提升人才培养站位高度,构建“课堂思政-科学伦理-名师示范”使命责任导向的育人机制;基于“能源革命”、“大国钢铁”、“绿色制造”、“学术伦理”等思想,邀请西安交通大学、清华大学等优秀教师参加名师讲堂,累计参与师生逾3万余名,将思想政治教育、学术伦理培养、大师榜样示范融入研究生教育全过程。

图2. “四个面向”导引的知识-能力-使命多维度研究生培养模式

以“四个面向”为导引进行个体潜能极致开发,构建全过程导向文件和综合性研究生成果评价指标,涵盖“面向世界科技前沿”的高水平论文、“面向国民经济主战场”的创新技术发明专利/软件著作权、“面向国家重大需求”的重大技术突破/科技奖励、“面向人民生命健康”的国家/地方/行业标准等综合性成果;通过知识整合力、原创科研力与素养责任力的“三维融合”研究生综合评价体系,实行人才的差异化培养,重点评价代表性成果,不简单以论文数量为导向,突出专利转化、技术标准、工程应用等实践成果权重。学科不断强化全过程评价及研究生培养淘汰机制,编制《研究生教育发展质量年度报告》,形成了以校企导师、学术共同体、企业社会的多元评价主体,需求牵引、多维协同的创新高素质人才培养闭环。

图3. 综合性研究生成果指标体系

目前,能动学科研究生课程全面融入“四个面向”课程思政元素,课程内容优化后形成多本相关教材;形成能动-数学等基础学科交叉培养范式,每年招收研究生开展交叉学科研究占比超过60%;实施和深化研究生校外导师制度“一生一师”,形成研究生扎根现场工程训练长效机制,全员覆盖在校工程硕士研究生;开创了传统工科院校“医工结合”人才培养新途径;多维度培养模式的支撑下,能动学科研究生具备了扎实的理论功底、实践创新和学科交叉能力。

主要解决的教学问题:研究生培养功利化唯论文、短视化追热点,简单的数字评价指标难以凸显不可量化的知识贡献-原创能力-素养担当;在“SCI论文至上”的背景下,异化了高水平创新人才培养的指挥棒导向,高校研究生培养综合能力失衡、责任担当缺失。

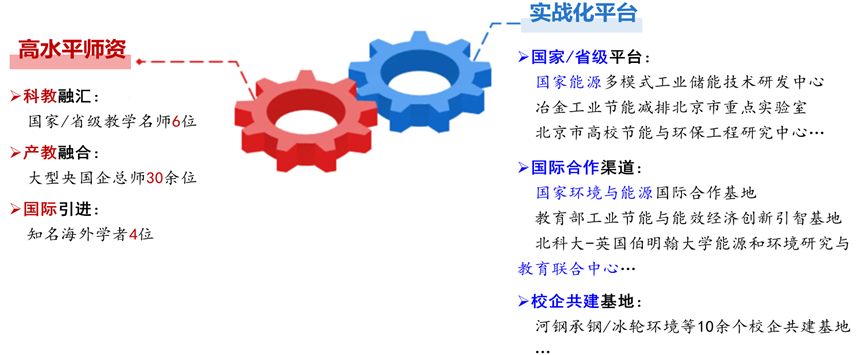

2)条件保障:产教-科教-跨文化融合与实战化-国际化并举的研究生培养支撑条件

通过多元化引育模式,整合校内导师、选聘央国企总师、引进外国知名专家,构建了涵盖“校内-企业-校际-海外联培”的高水平研究生联合指导师资团队,形成了多背景、跨领域、国际化的师资力量,为研究生培养提供专业能力、行业洞察和全球视野的全方位保障。以实战化和国际化协同并举为宗旨,依托多个国家/省部级技术中心和校企联培基地,构建了研究生产教-科教融合实训体系,每年在企业生产一线参与重要科技攻关的实战化研究生培养60余人次;依托“国家环境与能源国际合作基地”等国际交流平台,联合英国伯明翰大学申请获批国家留学基金委创新人才培养项目,加强与美国劳伦斯-伯克利国家实验室、德国亚琛工业大学等海外机构的国际合作,邀请国内/外专家聚焦学科前沿授课或讲座百余场次/年,研究生成果发表Nature子刊等高水平论文。

图4. 师资+平台双轮驱动落实人才培养

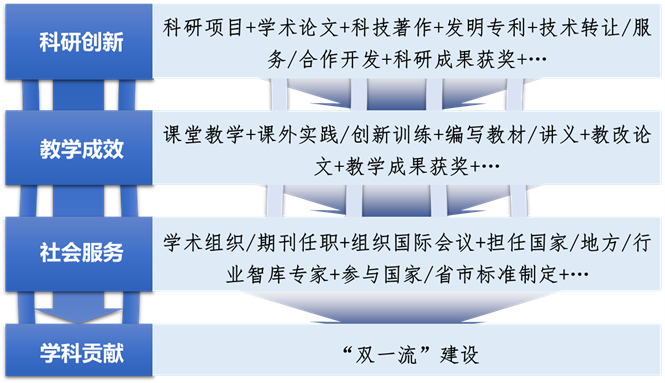

打造了以名师带头的产教-科教深度融合高水平师资队伍, 包含6位国家/省部级教学名师、20余位大型央国企总师、4位海外知名学者;基于“四个面向”的精神,构建教师研究成果的综合评价体系,在强调学术论文质量而非数量的基础上,构建涵盖教学成效、专利技术、产业服务、学科贡献、社会服务等多元化的成果导引指标,并分层次细化各项成果类型,通过多元化成果导引和认定破除教师队伍“四唯”倾向。

图5. 多元化教师评价体系

建设了实战化-国际化协同并举的浸泡式研究生实训平台;牵头筹建了“国家能源多模式工业储能技术研发中心”国家平台,并参与建设了“国家环境与能源国际合作基地”等多个国际合作交流平台,以此为依托每年邀请国内能源领域知名专家开展“能源革命”“碳中和”等主题沙龙活动、外国专家进行授课或讲座百余场次/年;建立了多套大型高水平实验仪器和科研平台,用以研究生科研创新能力培养;常态化了研究生海/境外访学等国际学术交流制度,博士生100%具有国际学术交流经历;近年来研究生毕业生在“四个面向”等相关行业工作的人数每年以约25%的速度增长,已成为流程工业碳中和等创新发展的重要力量。

主要解决的教学问题:教师“四唯”是学生“唯论文”的根本原因。师资队伍理科化、培养环境悬空化,单一结构的理论派高校教师缺乏立体性的高维度思考、缺乏学科交叉背景,单纯的实验室环境缺乏产教/科教/跨文化融合,难以培养出具有对复杂问题大系统观、深厚的现代知识体系、突破重大科技瓶颈问题的高水平人才。

3)实训载体:依托高水平科研项目的定制化研究生选题和全过程“浸泡式”实训

基于新时代研究生培养内涵,结合“四个面向”的思想,统筹学科内国家/国际/行业等各类高水平基础理论或产业技术攻关项目,建立匹配“四个面向”的科研项目数据库,并以此为载体进行研究生选题和培养全过程定制化的科技攻关能力实训——以国际科技合作等项目强化 “面向世界科技前沿”理论创新训练、以大型央/国企合作等项目强化“面向国民经济主战场”工程实践训练、以国家重点研发计划等项目强化“面向国家重大需求”共性技术攻关训练、以医工结合等项目强化“面向人民生命健康”跨学科交叉融合训练;以选定科研项目为载体,通过国际-校际-校企等多方联动完成研究生“浸泡式”创新能力培养,带领研究生深入科研和产业现场,解决国家/行业面临的“真”问题、形成服务国家/产业升级的“大”成果,激活“科研-教学”双向互馈的良性循环。

近年来,60%以上研究生在学期间取得论文、专利、标准、软著等至少2类成果,95%的博士生和 80%的硕士生成为国家科研项目攻关骨干力量,毕业生参与完成氢燃料火炬等关键技术支撑冬奥会等国家/国际重大活动圆满完成;研究生工业节能成果入选《钢铁极致能效工程能力清单》等行业先进技术推荐目录,并应用于宝武、河钢等钢铁流程工业,支撑5项国家/行业首台套示范工程、12项国家/省部级科研奖励;推动《蓄热式轧钢加热炉能效限定值及能效等级》等国家/地方/行业相关标准制定、节能低碳规划等战略研究,服务北京科技创新中心建设、行业高质量绿色发展。

图6. 依托科研项目的研究生“浸泡式”实训载体

主要解决的教学问题:研究生科研选题避实就虚、课题任务虚拟化、与现代产业体系脱钩,课题研究过程依靠软件或程式化实验,造成培养过程批量化、同质化;零碎课题任务的交差培养模式难以真正唤醒和培养研究生原创能力,使其难以胜任国家重大需求等四个面向的攻坚需求。

地址:北京市海淀区学院路30号

邮编:100083